近年、電気代の高騰と脱炭素化の取り組みを背景に、自家消費型太陽光発電の導入を検討する法人や家庭が増えています。

企業が自家消費型太陽光発電を導入することで、電気代の削減とCO2排出量の削減が期待できます。しかし、導入にはデメリットや注意点もあり、これらを十分理解しないと想定外の損害が生じる可能性があります。

この記事では、おもに企業向けに自家消費型太陽光発電のメリット・デメリット、注意点について分かり易く解説します。また、当社の実際のお客様の導入事例も公開しておりますので、ぜひ参考にして下さい。

目次

自家消費型太陽光発電の仕組み

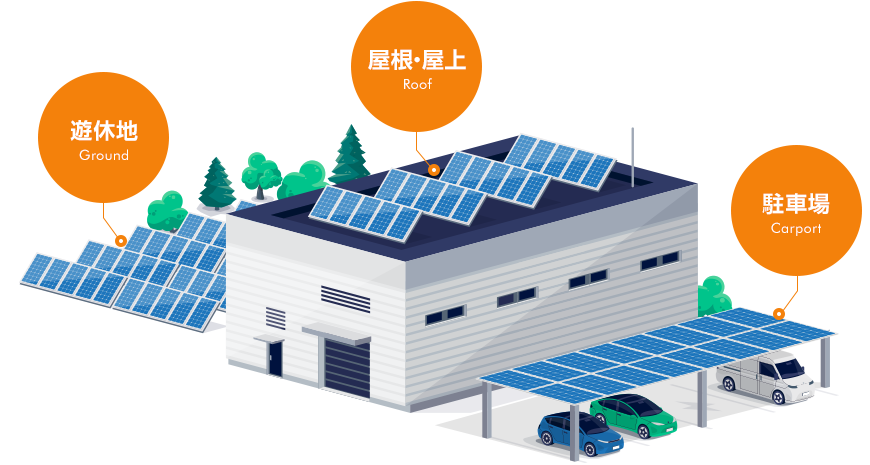

住宅や企業の事業所の屋根、駐車場、空いた土地などの敷地にソーラーパネルを設置し、太陽光で自家発電した電気(再生可能エネルギー)を自身で利用する仕組みを「自家消費型太陽光発電」といいます。

自家消費型太陽光発電は、ソーラーパネル、パワーコンディショナ、分電盤、ケーブルなどの機器で構成されています。ソーラーパネルで発電した電気を、パワーコンディショナによって交流電力に変換し、分電盤を通じて自宅や事業所の電気設備に供給します。

自家消費型太陽光発電のメリット

企業が自社の工場や店舗など事業所に自家消費型太陽光発電を導入することで、電気代削減・CO2削減・災害対策・節税対策など、様々なメリットが期待できます。

メリット1:電気代削減

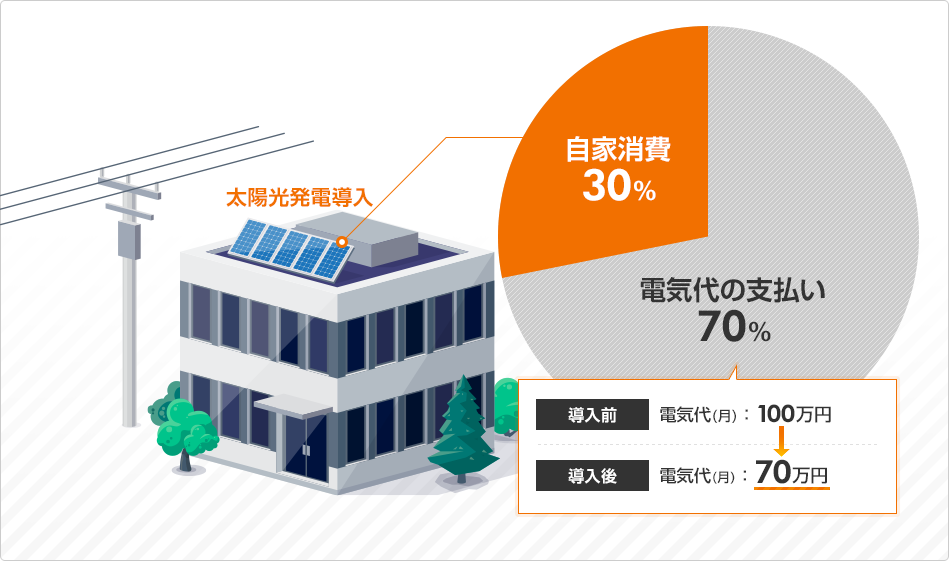

自家消費型太陽光発電の最大のメリットは、太陽光で発電した電気をゼロ円で利用できることです。電力会社から購入する電気の代わりに太陽光で自家発電することで電気代の削減につながります。

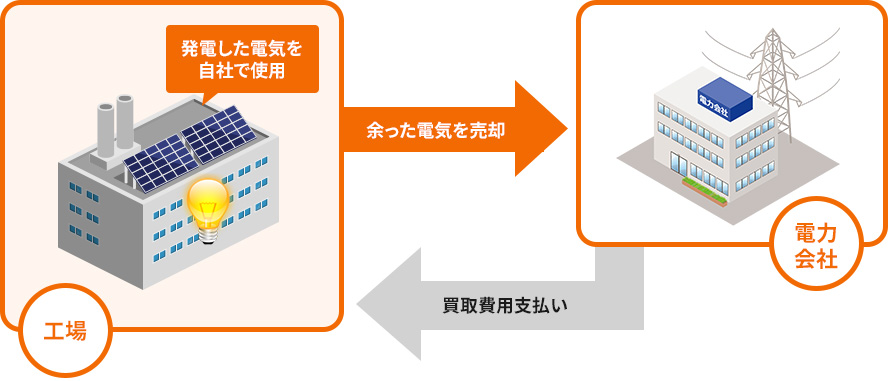

メリット2:発電した電気を売電できる

自家消費型太陽光発電の電気は、自社で利用するだけでなく、余った電気を電力会社に売ることも可能です。

固定価格買取制度(FIT)の認定を受けることで、太陽光発電の余剰電力を20年(家庭用は10年)の間、国の保証のもと電力会社が買い取ってくれます。

自家消費と売電を組み合わせることで、電気を使う平日は、太陽光発電で電気代を節約し、電気の使用が少ない休日などは発電した電気を電力会社に売電することで、発電した電気を無駄なく使用することができます。

| 完全自家消費 | 太陽光発電で作った電気のすべてを自家消費する。 |

|---|---|

| 自家消費 | 太陽光発電で作った電気の一部を自家消費して、余った電気を売電する。 |

| 全量売電 | 太陽光発電で作った電気のすべてを売電する。 |

メリット3:CO2排出量の削減

企業が自家消費型太陽光発電を導入することで、事業活動を通じて再生可能エネルギーを利用することができ、CO2排出量の削減につながります。

国際的な脱炭素への機運の高まりから、企業の社会的責任や持続可能性への評価が重視されるようになってきました。とくに、企業の持続可能性や社会的責任を重視するESG(環境、社会、ガバナンス)やSDGs(持続可能な開発目標)といったフレームワークは、世界中で注目を集めており、多くの企業がこれらの取り組みを積極的に進めています。

企業が脱炭素に取り組む必要性は、現代のビジネス環境においてますます重要になってきています。環境省や一部の金融機関では、脱炭素に取り組む法人・企業や投資に対して、積極的に支援が行われています。

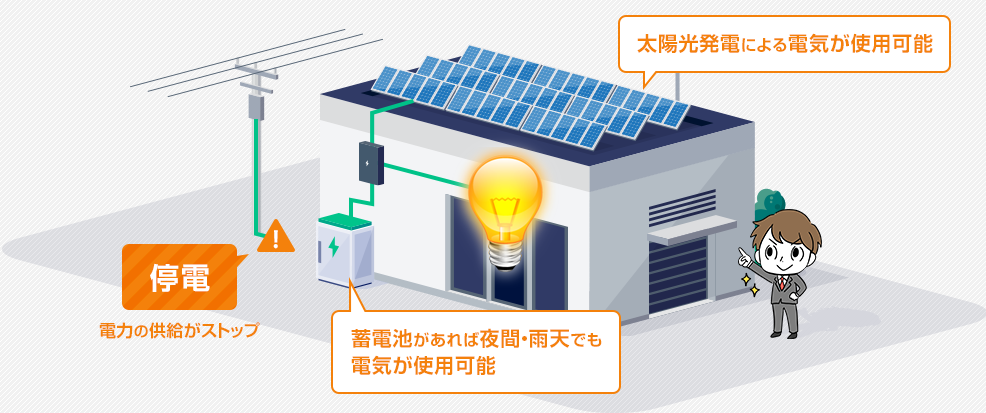

メリット4:非常用電源として活用できる

自家消費型太陽光発電を企業が導入することで、災害時や停電時における電力供給の安定化を図ることができ、BCP対策の強化につながります。BCP対策とは、災害や事故、パンデミックなどの緊急時においても、企業の主要な業務を継続もしくは速やかに再開できるようにするための計画のことです。

例えば、地震や台風、洪水などの自然災害が発生し、電力網がダウンして停電が起きた場合でも、企業が自ら太陽光発電から電力を調達することで、業務の継続や早期復旧を図ることができます。また、蓄電池とセットで導入することで、太陽光発電の発電能力が低下する夜間や雨天でも、停電時に電力をバックアップできます。

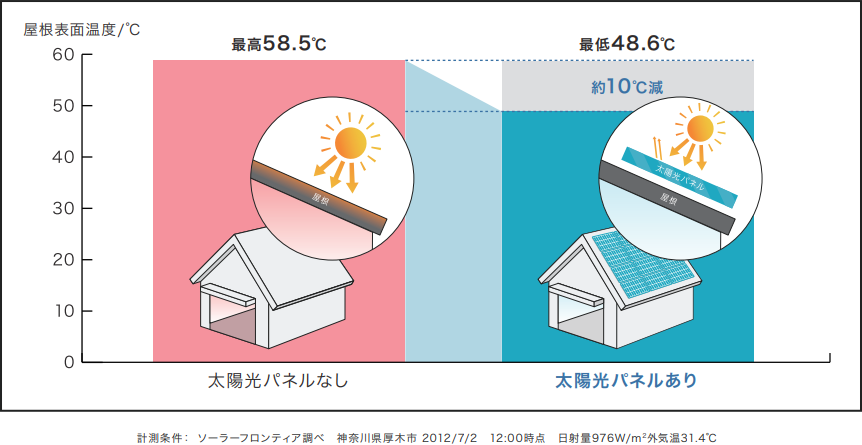

メリット5:遮熱効果

屋根に太陽光パネルを設置することで、屋根の遮熱効果が期待できます。

とくに、夏場の工場や倉庫では、空調がフル稼働しても屋内温度が40度を超えることは珍しくありません。このような環境下では、作業者の健康リスクが高まり、生産性が低下する可能性があります。

屋根に設置された太陽光パネルが、屋根に直接日光が当たるのを防ぐことで、建物の屋内温度の上昇を抑制します。その結果、空調設備の負荷が軽減され寿命が延びるとともに、エネルギー効率の改善にもつながります。

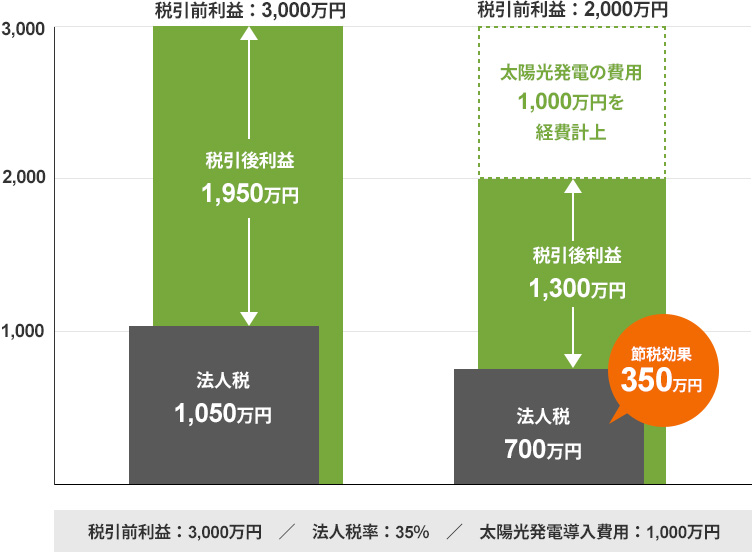

メリット6:税制優遇を受けられる場合がある

企業が自家消費型太陽光発電を導入する場合、以下の税制優遇を利用することが可能です。

中小企業経営強化税制

即時償却(設備取得価格の全額を初年度に損金計上)または、設備取得価格の最大10%の税額控除が可能です。

中小企業投資促進税制

設備取得価格の最大30%の特別償却、または最大7%の税額控除が可能です。

固定資産税の軽減措置

最大3年間、設備導入した建物(新設)の固定資産税が免税または、最大2分の1減免されます。

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

最大3年間、対象設備の設備取得価格の5%〜10%の税額控除、または50%の特別償却が可能です。

注意点として、中小企業経営強化税制などの税制支援は、自治体によってその条件や税率が異なる場合があります。

自家消費型太陽光発電のデメリット

自家消費型太陽光発電には、電気代削減以外にも、CO2削減やBCP対策など、様々なメリットがあります。一方で、デメリットや注意点も存在します。次に、自家消費型太陽光発電のデメリットについて詳しく解説していきます。

デメリット1:設置スペースが必要になる

自家消費型太陽光発電を導入するには、敷地内に太陽光パネルを設置するためのスペースが必要です。一般的な設置エリアは、建物の屋根上や駐車場ですが、敷地内の土地や隣接した土地でも設置が可能です。

太陽光発電の発電量は、太陽電池モジュールの枚数に比例するため、大規模な消費電力を要する施設では、それに比例して広範囲な設置スペースが必要になります。例えば、50kWの発電システムを建物の折半屋根に設置する場合、安全性のために空けるスペースも考慮すると、500平方メートルの面積(およそテニスコート2面分)が必要となります。

デメリット2:発電量が天候に左右される

自家消費型太陽光発電の発電量は、天候の影響を大きく受けます。

例えば、曇りの日は発電量が晴天時の70〜90%程度に減少し、雨天時はほとんど発電できません。あらかじめシミュレーションソフトを利用して、発電量を事前に計算することは可能です。しかし、天候は完全にはコントロールできないため、実際の発電量が予測を下回る可能性があります。

デメリット3:初期費用が必要になる

自家消費型太陽光発電を導入するには、数百万円から数千万円の初期費用が必要です。導入費用は設備規模や販売価格、工事内容などによって異なるため、業者に見積もりを取ることをおすすめします。

太陽光発電は、発電した電気を無料で使用できるため、長期的な視点でみれば、削減した電気代で初期費用を回収し、黒字化することが可能です。回収期間を短くするためには、導入費用、削減効率、ランニングコスト、補助金の有無などを慎重に検討する必要があります。

デメリット4:定期的にメンテナンスが必要になる

自家消費型太陽光発電のメンテナンスを怠ると、発電量の低下や故障、重大な事故につながる恐れがあります。そのため、専門業者に依頼して、定期的な点検やメンテナンスを行うことが必要です。

メンテナンス費用は、システムの規模や保守内容によって異なります。低圧・高圧設備(定格出力10kW〜200kW)の年間メンテナンス費用は、10万円から15万円程度が目安です。特別高圧規模(2GW以上)の年間メンテナンス費用は、100万円から200万円程度が目安です。

自家消費型太陽光発電の4つの導入方法

自家消費型太陽光発電には4つの導入方法があります。ここでは自家消費型太陽光発電の導入方法の種類とそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。

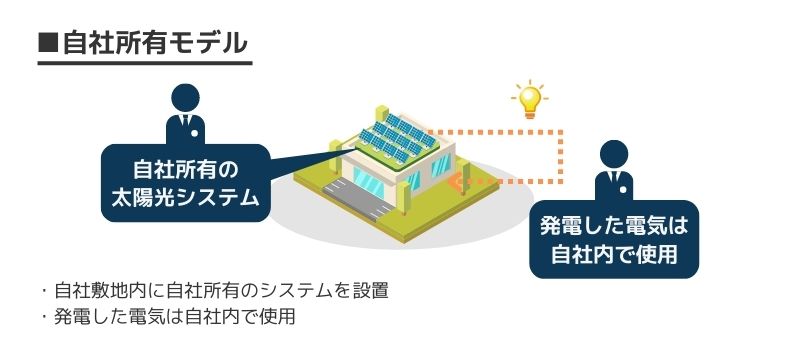

自社所有

企業が自社で購入した太陽光発電システムを敷地内に設置して、発電した電気を自家消費する方法です。一般的に普及している自家消費型太陽光発電の多くはこの方式です。

自社所有のメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

オンサイトPPA

オンサイトPPAとは、PPA事業者と電力契約を結ぶことで、PPA事業者が企業に代わって設備を購入し、企業の敷地内に設置・運用する方法です。

企業は、太陽光発電によって削減した電力量に応じて、PPA事業者に電気代を支払います。また、PPA事業者との電力契約の期間中は、設備の所有権はPPA事業者に属します。

オンサイトのメリット・デメリットは主に以下のとおりです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

オンサイトPPAのメリットは、自家消費型太陽光発電の初期投資をせずに導入でき、電力契約の期間中はメンテナンスもPPA事業者に負担してもらえます。デメリットは、PPA事業者が所有する太陽光発電設備から電気を購入する形となるため、自社所有と比べて最終的に得られる利益が小さくなることです。

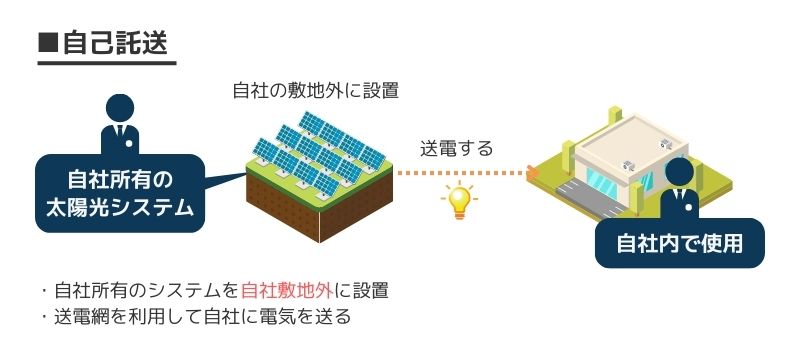

自己託送

自己託送とは、企業が自社で設備を購入し、事業所の敷地外に設置する導入方法です。事業所から離れた遠隔地に太陽光発電所を建設し、そこで発電した電気を電力会社の送電網を利用して事業所に送電します。

自己託送のメリット・デメリットは主に以下のとおりです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

自己託送のメリットは、事業所の敷地外にある広大な土地を活用できるため、大規模な発電が可能です。

デメリットは、電力会社の送電網を利用するため、託送料金や計画どおりに発電できなかった場合のペナルティ料金が発生する可能性があります。さらに、非常用電源として活用できないという点もデメリットとして挙げられます。

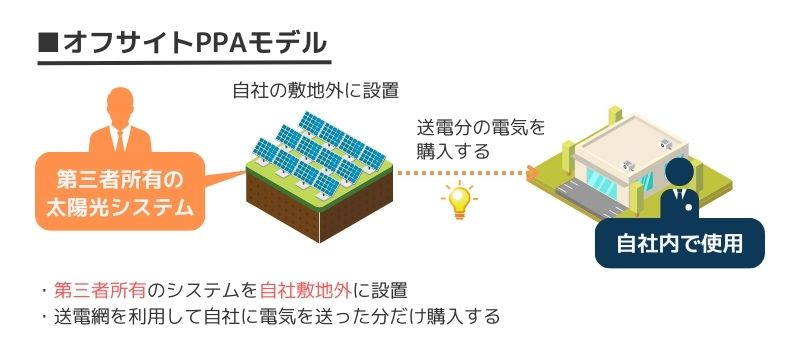

オフサイトPPA

オフサイトPPAとは、企業がPPA事業者と電力契約を結ぶことで、PPA事業者が企業に代わって設備を購入し、企業が所有する土地に設置する導入方法です。

オフサイトPPAのメリット・デメリットは主に以下のとおりです。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

オフサイトPPAのメリットは、複数の事業所に電気を送電できることや、PPA事業者との協議によって設備費用の負担割合を下げたり設備の管理を任せられることです。

デメリットは、複数の事業所へ送電する必要があるため、1社だけでは導入が難しいことです。また、電力会社に託送料金や計画通りに発電できなかった場合のペナルティ料金が発生する可能性があります。さらに、設備費用の負担割合や管理の責任をPPA事業者と協議する必要があります。

自家消費型太陽光発電のリスクと注意点

自家消費型太陽光発電の導入では、設計段階でのミスが大きなリスクとなり得ます。具体的には、設計ミスによる停電や、発電不良による費用対効果の低下などが考えられます。

これらのリスクを回避するためには、自家消費型太陽光発電のリスクを十分に理解し、対策を講じることが重要です。

潮流対策が必要なケース

売電を行わない自家消費型太陽光発電(完全自家消費)を導入する際は、逆潮流対策が必要になります。

逆潮流とは、施設の電力消費量に対して太陽光発電の発電量が大きく上回った際に、余った電気が電力系統に逆流する現象です。逆潮流が発生すると、電力会社の設備が電力を遮断してしまい、大規模停電に陥る恐れがあります。

逆潮流対策には、RPR(逆電力継電器)の設置が有効です。RPRは逆潮流を検知し、自動的に電源を遮断する装置です。

自家消費率を確認する

自家消費型太陽光発電では、発電量ではなく自家消費率が収益に直結します。

自家消費率とは、太陽光発電が発電した電気のうち、実際に使用できる電力量の割合です。例えば、土日休業日の事業所に自家消費型太陽光発電を導入した場合、年間休日となる120日間は発電した電気を自家消費することができません。

悪質な業者の中には、投資効率を良く見せようと、発電量ベースで収支を計算することがあります。しかし、実際に削減できる電力は、総発電量のうち自家消費できる分に限られます。

設置できないケースがある

自家消費型太陽光発電は、屋根の面積以外にも、建物の特性などによって設置できない場合があります。

具体的には、以下の条件で設置が適さないケースが多いです。

- 旧耐震基準の建物

- 1981年6月より前に建設された建物(旧耐震基準の建物)は、新耐震基準が作られる前に建てられたため、太陽光パネルの重さに耐えきれず、建物全体の耐震強度に影響を及ぼす可能性があります。

- 高層ビルや高層マンション

- 太陽光発電の設置は、建築基準法上、建物の高さが考慮されるため、地域によっては、建造物の高さ制限に引っかかる場合があります。

- 影ができやすい場所

- 太陽光パネルに影がかかることで発電量が低下するため、日中でも影がかかりやすい場所への設置は避けたほうがよいでしょう。とくに屋上に多くの室外機が設置されている場合などは注意が必要です。

自家消費型太陽光発電の導入実例

ここまで自家消費型太陽光発電のメリットデメリットや注意点について説明しました。

では、導入した企業が実際にどのくらいのメリットを感じているのでしょうか?ここでは当社(株式会社ハウスプロデュース)が、実際にお客様に導入した実例をもとに紹介します。

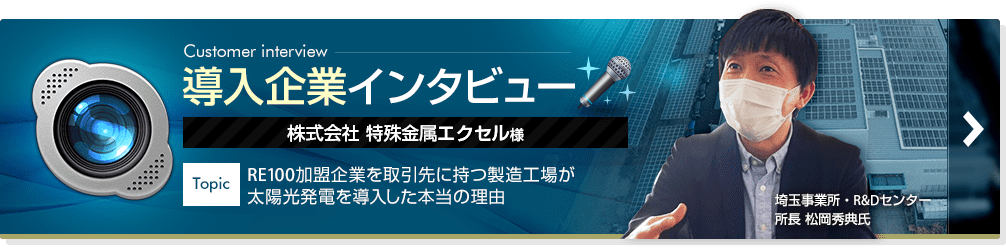

実例1.工場への自家消費型太陽光発電の導入

| 導入先 | 株式会社特殊金属エクセル 様 |

|---|---|

| 都道府県 | 埼玉県 |

| 年間発電量 | 636,132 kwh |

- 製造コスト削減に加えて、早期の再エネ導入による脱炭素促進で業界リードを目指したい

- 当該施設の電気使用量を約10%削減し、年間で約1,000万円の電気代を節約

- 当該施設におけるCO2排出量を約10%削減し、年間で約300t-CO2の排出を減少

金属材料製工場(埼玉事業所・R&Dセンター)の屋根上・遊休地・駐車場の3エリアに全量自家消費型の太陽光発電を導入した事例です。

太陽光のクリーンエネルギー活用により、年間1,000万円の電気代削減に加えてCO2排出量300トンの削減が見込まれています。

実例2.店舗への自家消費型太陽光発電の導入

| 導入先 | 株式会社R.RConys 様 |

|---|---|

| 都道府県 | 宮崎県 |

| 年間発電量 | 17,035 kwh |

- SDGsに繋がる活動を通じて、カフェで働く従業員やお客様にも安心して来店していただきたい

- 初期費用0円で店舗に太陽光発電システムを導入

- 災害時は近隣住民の一時避難所として活用

- 購入電力単価2.4円の削減(導入時点)

カフェ店舗の屋根に「オンサイトPPA」により、初期費用0円で自家消費型太陽光発電を導入した事例です。

今回の取り組みは、宮崎県南部信用組合・PPA事業者・EPC事業者(弊社)の3者協力体制のもと、地元企業の「再生可能エネルギーの導入促進」と「災害による停電時の非常電源の確保」を目的として導入しました。

実例3.倉庫への自家消費型太陽光発電の導入

| 導入先 | グリーン物流株式会社 様 |

|---|---|

| 都道府県 | 大阪府 |

| 年間発電量 | 302,356 kwh |

- 太陽光発電を導入して積極的に脱炭素化を取り組んでいきたい

- 当該施設の電気使用量を約21%削減し、年間で約500万円の電気代を節約

- 年間約165tのCO2削減効果

グリーン物流様の導入事例では、本社物流センターの消費電力とCO2排出量の大幅な削減が見込まれています。

物流業界は、製造業と並び効果的なCO2排出削減が求められますので、屋根上の広いスペースを活用して自家消費型太陽光発電を運営することを前向きに検討していただきたい業種の1つです。

自家消費型太陽光発電の補助金について

法人の自家消費型太陽光発電の導入では、環境省や経済産業省などの補助金を受けることも可能です。

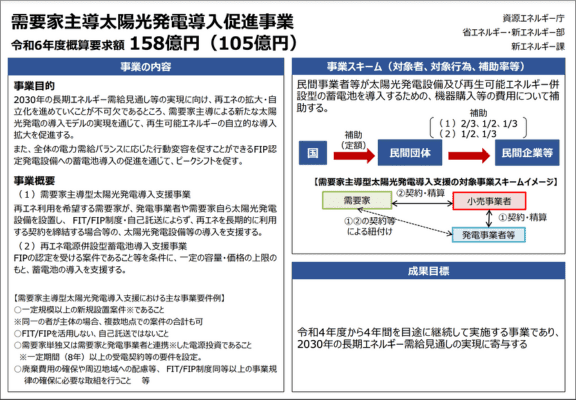

例えば、環境省の需要家主導太陽光発電導入促進事業では、最大で導入費用の2/3が補助される場合があり、導入を検討している事業者にとって大きなメリットとなります。

需要家主導太陽光発電導入促進事業

| 令和6年度度概算要求額 | 158億円(2023年度当初予算額:105億円) |

|---|---|

| 補助対象設備 | 太陽光発電設備・再生可能エネルギーと併設する蓄電池 |

| 補助対象事業 |

|

| 補助率・上限額 |

|

また、自治体独自の補助金制度を利用できる可能性もあります。補助金をうまく利用することで、導入費用を大きく軽減することができます。

2024年度の自家消費型太陽光発電に関する最新の補助金(法人向け)の情報や公募状況については、以下に示した記事にて詳しく紹介しています。

自家消費型太陽光発電の法定耐用年数について

太陽光発電設備の法定耐用年数は、全量売電は17年、自家消費は使用用途によって異なります。

自家消費は、最終的に生産される製品や法人の業種によって異なります。たとえば、自動車製造業の場合、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表では「23 輸送用機械器具製造業用設備」に該当し、耐用年数は9年です。農業用の場合は「25 農業用設備」に該当し、耐用年数は7年です。

そのため、自社がどの区分に該当するか、事前に管轄の税務署または税理士に確認しましょう。

参考:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表自家消費型太陽光発電の導入までの流れ

お問い合わせから概算見積までの流れ

自社で設置が可能か確認するため、業者にお問い合わせください。

その際、概算見積とシミュレーションを行うため、以下の資料をご準備ください。

- 過去12ヶ月分の電気料金明細書と電力のデマンドデータ

これらの資料は、契約先の電力会社から請求が可能です。資料をもとに業者が設置可否を判断し、概算見積とシミュレーションをご提示いたします。

現地調査から本見積までの流れ

概算見積とシミュレーションの結果から、設備導入の意思が固まりましたら、現地調査を実施いたします。

現地調査を行うため、以下の資料をご準備ください。

- 建物図面

- 単線結線図

これらの資料は、設計会社または電気技術者から請求が可能です。資料をもとに仮設計を行います。また、現地調査の結果をもとに、部材選定や設備の仕様などの設計を行います。

契約から引き渡し

業者から改めて提示された見積書とシミュレーションに問題がなく、導入の意思が固まりましたら、工事請負等の契約を締結します。契約後、設備の導入工事を実施し、最終確認を行います。設備や工事に問題がなければ、お引き渡しとなります。

自家消費型太陽光発電の導入を検討している企業様へ

自家消費型太陽光発電のメリットデメリットや注意点について解説してきました。自社で設備導入を検討している企業様のお役に立てれば幸いです。

株式会社ハウスプロデュースは、企業の太陽光発電導入をトータルサポートいたします。ご提案から施工、メンテナンス、アフターフォロー、補助金申請まで、すべて当社にお任せください。累計6,500件以上の導入実績から培ったノウハウを活かして、お客様のご要望に合わせて導入計画を策定いたします。