企業が再生可能エネルギーを活用する手段として、太陽光発電システムを利用した「自己託送」が普及しています。本記事では、自己託送の仕組み・メリットやデメリット・条件・導入に適した企業などをわかりやすく解説します。

とくに、グループ全体でCO2排出量削減に取り組みたい企業や、自社の敷地内に太陽光発電システムを導入することが難しい企業にとっては、注目したい導入方法です。

今後、太陽光発電システムの導入を検討している方はぜひご覧ください。

目次

太陽光発電の「自己託送」とは?

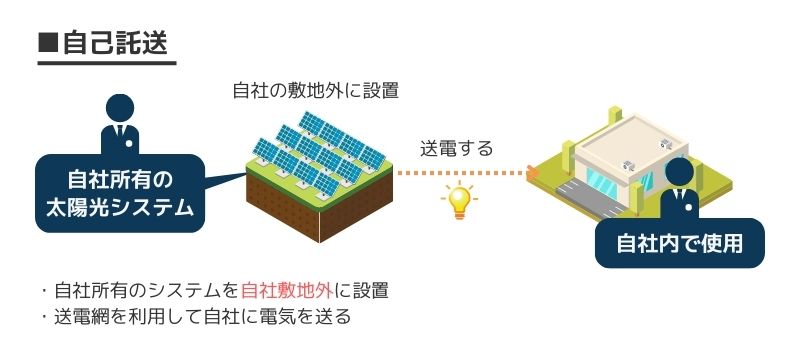

自己託送とは、自社の事業所と離れた場所にある発電所から、事業所に電気を送って使用する導入方法のことです。

敷地スペースに限りがある企業も太陽光発電をしやすくなった

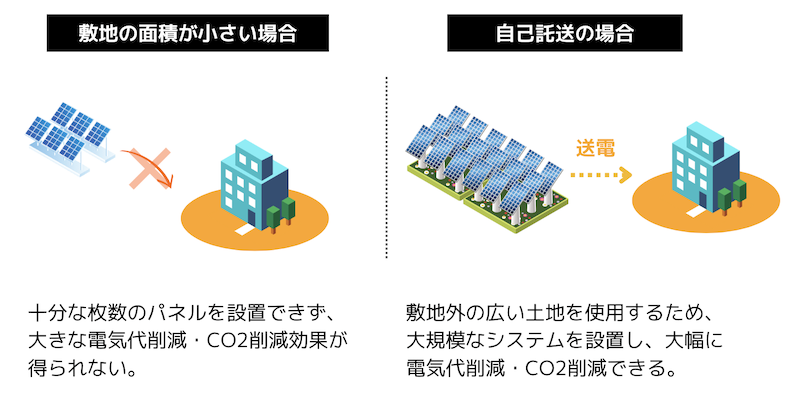

企業が自家消費型太陽光発電を導入する際、建物の屋根・敷地内の空きスペース・駐車場などに太陽光発電システムを設置するケースが一般的です。

しかし、企業によっては、十分な発電量を確保できる枚数の太陽光パネルを設置するスペースが無い場合があります。

一方、自己託送では敷地外にある広い土地を使用します。そのため、事業所の敷地内のスペースに限りがある企業でも、大規模な太陽光発電システムを導入できます。

自己託送の利用要件

自己託送を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

自家消費目的であること

自己託送を行う場合は、発電した電気を売るのではなく、自家消費することを目的とする必要があります。

発電所の所有者と電気の使用者が「同じ」または「密接な関係」であること

自己託送では「太陽光発電所の所有者」と「電気を使用する事業所の所有者」が同じ、または密接な関係であることが必要です。

「密接な関係」とは、下記のような条件があります。

- 生産工程において重要な役割を果たしている

生産活動のために、企業間で原材料・製品等の受け渡しがあり、それらが他の企業では替えがきかない関係性である。 - 親会社と子会社の関係にある

会社法における親会社と子会社の関係である。 - 過半数の役員が派遣されている

一方の企業から、もう一方の企業に対して役員が派遣されていて、その人数が役員全体の過半数である。 - 総合的に判断して「密接な関係の企業」である

上記1・2・3の条件を単独では満たしていないが、総合的に判断して関係性が近い企業同士であるとみなされた場合。 - 長期的な取引・関係がある

一方の企業から、もう一方の企業に対して、重要な原材料・製品・役務を長期的に提供している。

(参照元|資源エネルギー庁「自己託送に係る指針」)

自己託送のメリット

太陽光発電で自己託送を行うメリットを解説していきます。

敷地内への導入が難しい企業でも太陽光発電システムを設置できる

自己託送制度を利用することで、自社の敷地内に導入することが難しい企業でも、太陽光発電システムを設置し、再生可能エネルギーを活用できます。

- 自社の事業所の屋根や空きスペースに、太陽光パネルを設置する十分な面積が無い

- 屋根の耐久性や形状の問題で太陽光パネルを設置できない

- 事業所が塩害地域に存在している

上記のような企業でも、太陽光発電システムを活用して電気代削減効果やCO2排出削減効果を得ることができます。

企業グループ全体で電気代削減・CO2排出量削減に取り組める

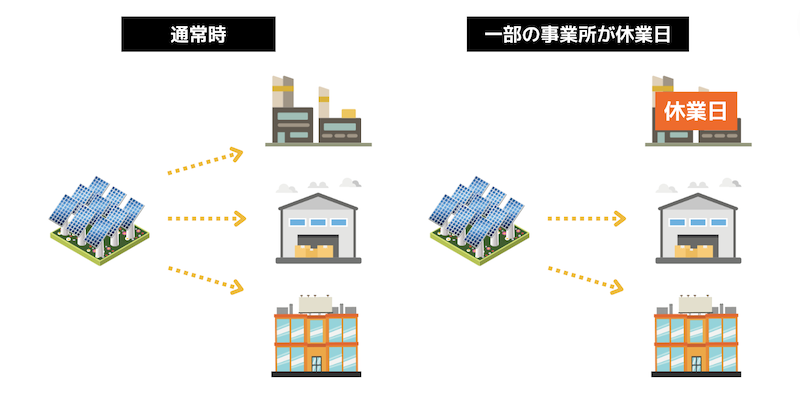

自己託送を利用する太陽光発電システムで発電した電気は、複数の事業所に送ることができます。

グループ企業や、先述した「密接な関係」にある企業にも電気を供給できるため、1つの事業所だけでなく企業グループ全体・サプライチェーン全体での電気代削減・CO2排出量削減効果が期待できます。

- サプライチェーン:原材料の調達から生産・加工・流通・販売により消費者に提供されるまでの一連の流れを指します。その過程でメーカー・工場・物流・小売などさまざまな企業が絡むことになります。

発電した電力を無駄なく使用できる

自社の敷地内に太陽光パネルを設置する場合、定休日など電気を使用しない日には、発電した電気のほとんどは使用せずに捨てることになります。

しかし、自己託送では、自社施設での電力需要の低下に合わせて電気を別の施設に送れるため、余剰電力を無駄なく活用できます。

自己託送のデメリットと注意点

自己託送を検討する上で理解しておきたいデメリット・注意点を解説します。

託送料金が発生する

自己託送では、太陽光発電所から事業所に電力を送る際、一般送配電事業者の系統を使用するため、託送料金が発生します。

託送料金の相場は電力会社によって異なります。

- 一般送配電事業者:個人や企業に電気を送る事業者のなかでも、経済産業省大臣から許可を受けた電力会社。たとえば、東京電力や関西電力などの大手事業者を指します。

- 系統:発電・送電・変電・配電など、電力の生産から消費までをおこなう設備全体を指します。

託送に関する契約や、計画値の報告が必要

自己託送を行うためには、一般送配電事業者との間で契約を締結する必要があります。

また、自己託送では「同時同量」の制度を守る必要があります。

太陽光発電システムの発電量と電力需要量を30分単位で予測し、広域機関(電力広域的運営推進機関)へ報告しなければなりません。

- 広域機関:日本全国の電力を管理し、最適な電力ネットワークを整備することを目的として立ち上げられた団体。

- 計画値の算出は複雑であるため、外部に委託するのが一般的です。

ペナルティが課せられる場合がある

先述したように、自己託送では同時同量制度に従って、消費する電力量と発電量を予測し、計画値を報告する義務があります。

「計画値」と「実際の発電量や消費電力量」にズレが生じた場合、調整するための費用が必要になります。

自己託送をおこなっている企業は、その費用を「インバランス料金(負荷変動対応電力料金)」として、電力会社に支払う必要があります。

(参照元|インバランス料金制度等について|電力・ガス取引監視塔委員会)

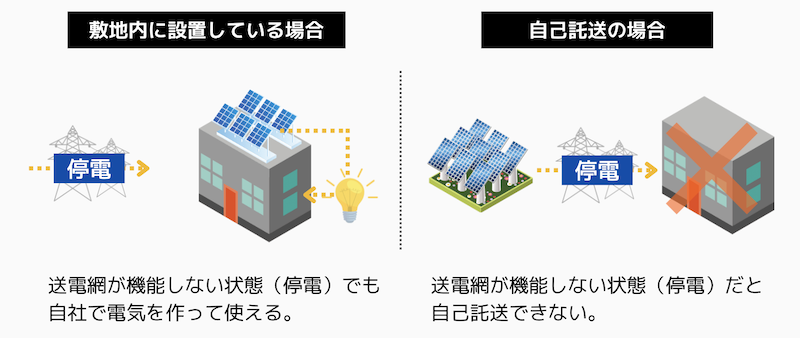

BCP(停電)対策としては期待できない

自己託送では、太陽光発電システムを非常用電源として活用できません。

太陽光発電システムを自社の敷地内に設置した場合は、送電網を経由せずに事業所へ電気を送るため、停電時に非常用電源として機能します。

しかし、自己託送では送電網を経由して電気を事業所へ送るため、停電によって送電網が停止すると、太陽光発電システムから電気を送ることができません。

そのため、BCP対策の一環として自己託送を導入することは現実的ではありません。

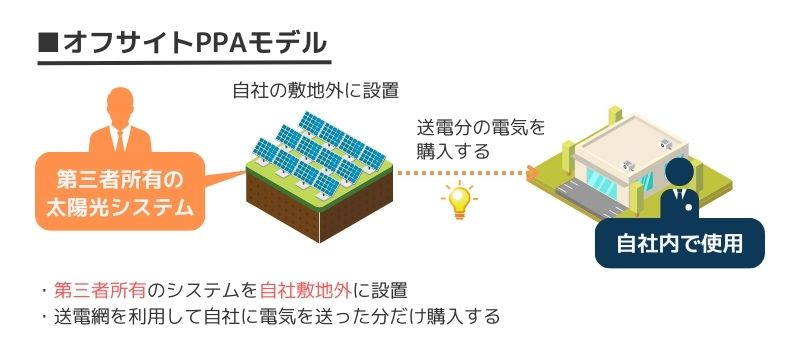

自己託送と仕組みが近い「オフサイトコーポレートPPA」とは?

自己託送と同じように、遠隔地の太陽光発電所から電気を送る方法として「オフサイトコーポレートPPA」があります。

オフサイトコーポレートPPA(以下、オフサイトPPA)は、下記の流れで太陽光発電システムを活用する導入モデルです。

- 自社の「敷地外」に「第三者(PPA事業者)が所有」する太陽光発電所を設置

- 発電した電気を、送電網を経由して自社に送る

- その電気を、自社が購入して使用する

自己託送とオフサイトPPAの違い

オフサイトPPAの場合、太陽光発電所の所有者はPPA事業者となるため、太陽光発電システムの導入にかかる初期費用や、導入後のメンテナンス費用は、PPA事業者が負担します。

| 自己託送 | オフサイトPPA | |

|---|---|---|

| 電気代削減効果 | かからない | かかる |

| 託送料金 | かかる | かかる |

| インバランス料金 | かかる | かかる |

| 設置費用 | かかる | かからない |

| PPA事業者に支払う電気代 | かからない | かかる |

自己託送の場合、太陽光発電システムの導入には大きな費用がかかりますが、オフサイトPPAでは設置費用がかからないことがメリットです。

その反面、オフサイトPPAは 太陽光発電所で発電した電気をPPA事業者から購入する仕組みであるため、自己託送に比べると電気代削減効果は大きくありません。

そのため、20年・30年の長期的な視点では、自己託送のほうが費用対効果が大きくなります。

自己託送を検討したい企業

今回ご紹介した自己託送に向いている企業の特徴を解説します。

敷地内への太陽光発電システム導入が難しい企業

下記のような理由で、太陽光発電システムの導入を断念した経験がある企業は、今後の選択肢として自己託送を検討したい企業です。

- 敷地面積が小さい

- 建物の屋根の耐久性に懸念がある

- 事業所が塩害地域にある

電気代削減とCO2排出削減を同時に行いたい企業

自己託送では、一般的に大規模の太陽光発電システムを設置するため、大きな電気代削減効果・CO2排出量削減効果が得やすい導入方法です。

オフサイトPPAは、CO2排出量削減効果は得られますが、電気代削減効果が大きくないため、どちらも積極的に削減したい企業は自己託送が適しています。

グループ全体でCO2排出量削減に取り組みたい企業

自己託送は、グループ企業や関係性が深い企業にも電気を供給できるため、グループ全体でCO2排出量削減に取り組みたい企業に適しています。

まとめ

自己託送制度を利用して太陽光発電システムを設置することで、企業グループ全体で再生可能エネルギーの使用が可能になります。

これにより、自社の電気代削減、サプライチェーン全体でのCO2排出量削減を実現できます。自社の屋根面積や敷地内の空きスペースに限りがある企業は、今後検討しておきたい手法といえるでしょう。

自己託送のご相談はハウスプロデュースまでご相談ください

自己託送による太陽光発電システムの導入では、広大な土地を調達するノウハウや、発電効率が高いシステムを設置する設計・施工の技術が必要です。

ハウスプロデュースは、累計6,500件以上の太陽光発電システムの導入実績を積むなかで培った知見を活かし、自己託送を検討するお客さまを全面的にサポートいたします。

当社にご相談いただいたお客さまに対して、無料でシミュレーションを作成いたします。無理な営業はいたしませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。