企業の脱炭素推進や電気代の削減を目指す取り組みの中で、初期費用ゼロ円(無料)で太陽光発電を導入できるPPAに注目か注目されてます。

一方で、PPAの仕組みにはデメリットや注意点も存在します。

この記事では、太陽光発電の導入を検討中の法人や企業の皆様へ、PPAのメリット・デメリット、自己資金での購入との比較、そしてPPAを契約する上での注意点についてわかりやすく解説しております。

目次

PPAの仕組みとは?

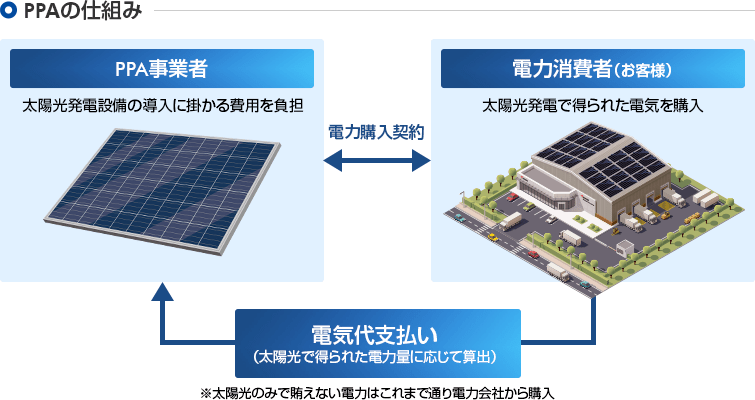

PPA(Power Purchase Agreement)とは、太陽光発電の電力を販売したい発電事業者(PPA事業者)と、その電気を購入したい企業(需要家)の間で交わす電力購入契約です。

PPAでは、企業(需要家)が所有する建物の屋根など敷地に、PPA事業者が太陽光発電設備を無償で設置して発電事業を行います。

企業(需要家)は、一定期間にわたって固定価格で、PPA事業者が設置した発電設備で供給された電気を購入します。

このように、自社で利用する太陽光発電設備を第三者(PPA事業者)に保有・運営してもらう仕組みから、PPAは「第三者保有モデル」とも呼ばれます。

PPAのメリットとは?

ここではPPAの仕組みを利用して太陽光発電を導入するメリットについて解説します。

PPAのメリットを理解したうえで検討していただくことで、PPAへの知見をさらに深めることができます。

太陽光発電を初期費用ゼロ円(無料)で導入できる

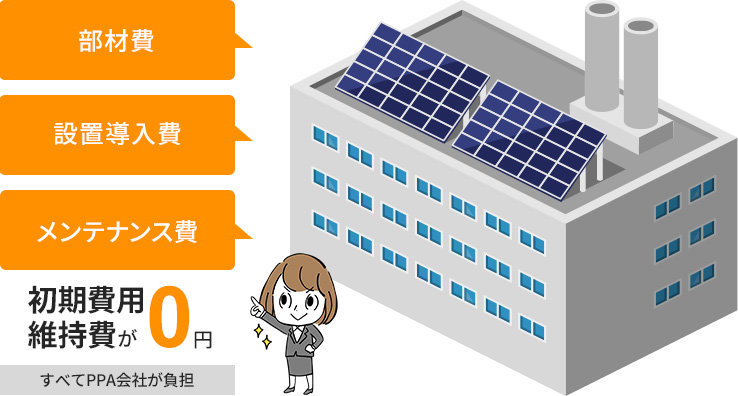

PPAの最大のメリットは、太陽光発電を初期費用ゼロ円(無料)で導入できることです。

太陽光発電の導入にかかる価格相場は、2022年時点で1kWあたり約17万円です。たとえば、企業が出力50kWの太陽光発電を自社で購入した場合、約1,700万円ほどの初期費用が必要になります。また、設備のメンテナンス費用も別途かかります。

しかし、PPAの場合、太陽光発電設備の導入・メンテナンスにかかる費用の全額をPPA事業者が負担します。

太陽光発電の保守管理などの運用を任せられる

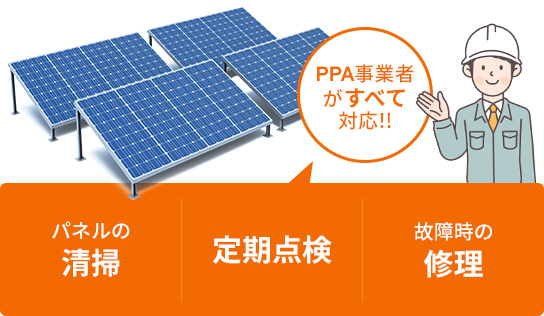

PPAの2つ目のメリットは、メンテナンスの手間がかからないことです。

太陽光発電は、発電量の低下や故障を防ぐため定期的に設備の状態点検やメンテナンスを行う必要があります。

しかし、PPAでは太陽光発電の点検やメンテナンスはすべてPPA事業者者が対応してくれます。

電気代の変動リスクを軽減できる

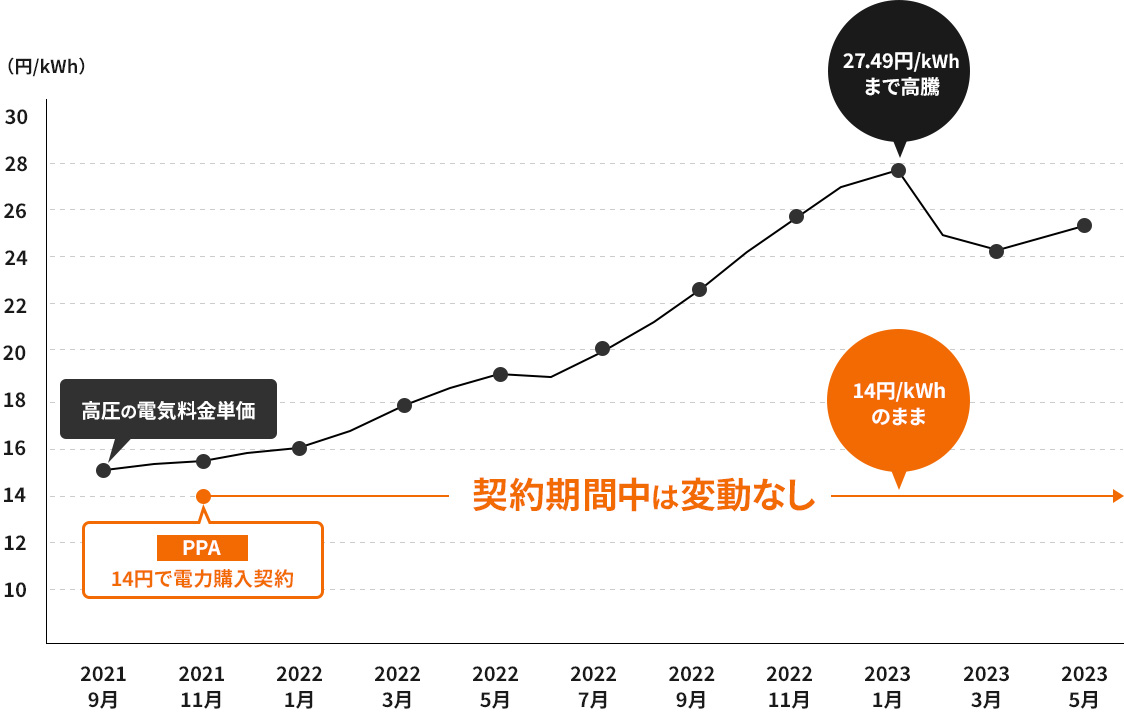

PPAの契約期間中は、太陽光発電から供給される電力の料金単価が固定されます。

そのため、電力会社が電気代の値上げしても、PPAによって太陽光発電で供給される電気はその影響を受けません。

太陽光発電で供給される電力の料金については、契約時にPPA事業者と協議のうえ決定します。

また、PPAの契約期間が満了した後の太陽光発電設備は、PPA事業者から企業(需要家)に無償譲渡されます。

無償譲渡された後は、PPA事業者への電気代の支払いが不要となり、発電した電気を無料で使用できます。

CO2排出削減効果による環境対策

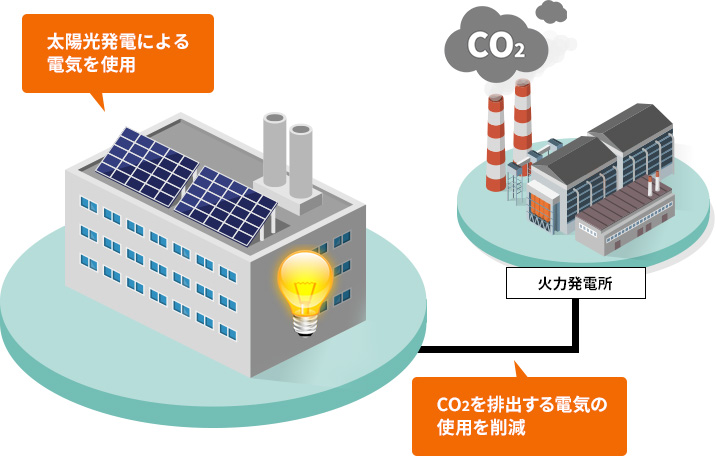

太陽光発電は火力発電と比べて、発電時に伴う温室効果ガスの排出量が非常に少ないです。

そのため、企業(需要家)が太陽光発電を導入して再生可能エネルギーを調達することでCO2排出量の削減に繋がります。

PPAによる太陽光発電の場合においても、脱炭素経営の推進として有効です。

以下に企業が太陽光発電によって、環境対策に取り組む主なメリットを示します。

- 電気代を削減し、同時にCO2削減にも取り組める

- 自社及び製品のブランディング効果

- CO2排出に伴う増税や法規制のリスク回避

- 投資家や金融機関からの評価向上

- サプライチェーンの維持・強化

また、RE100加盟企業など環境配慮を強く推進する企業では、取引先となる中小企業のCO2排出排出量を評価する動きもでてきています。

非常用電源として活用できる

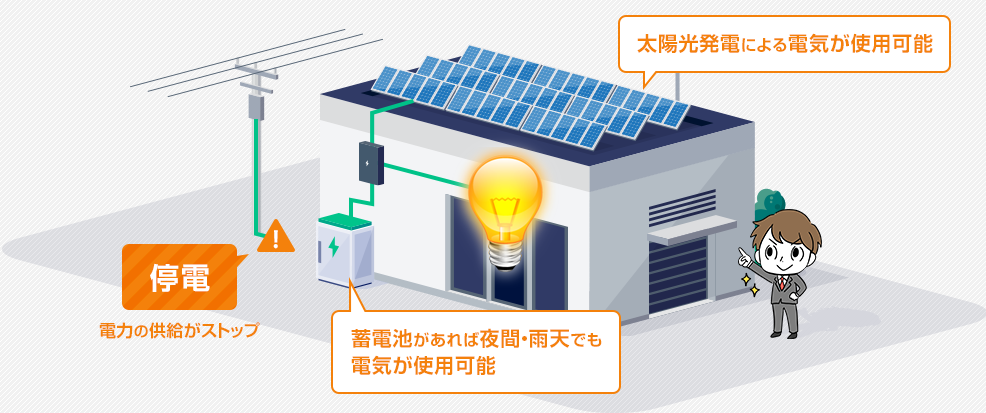

太陽光発電は、事業所の非常用電源としても活用できます。

地震や集中豪雨などの自然災害によって、電力網に障害が発生した場合、事業所への電力供給はストップしてしまいます。

たとえば、大規模な製造ラインを構える工場や、人命を預かる医療・福祉施設などの場合、停電によって事業所機能が停止してしまうと、経済的被害だけでなく、社会的信用も低下に繋がります。

太陽光発電が発電している間は停電時でも電気を利用できます。

また、蓄電池と連携して太陽光で発電した電気を貯めておけば、夜間や雨天でも蓄電池に貯めていた電気を使用できます。

(関連コラム:介護施設のBCP対策と非常用電源の確保!2024年義務化までに行うべき準備とは?)

オフバランス化が図れる

通常、企業(需要家)が太陽光発電設備を自己資金で導入した場合、資産として貸借対照表に計上されます。

一方、PPAでは、太陽光発電はPPA事業者の資産として扱われるため、企業(需要家)側の貸借対照表上では、太陽光発電設備は資産として計上されません。

このように、事業運営に活用している資産でありながら、貸借対照表に計上されない状態をオフバランスといいます。

オフバランス化することで資産の増加を抑えて、総資産利益率(ROA)に影響を与えることなく太陽光発電設備を導入できます。また、経理・税務手続きや処理にかかる工数も削減できます。

ただし、オフバランス化の可否は監査法人などの判断に委ねられます。そのため、十分な調査や協議が必要です。

PPAのデメリットとは?

自己負担と比べて得られる利益が少くなる

PPAのデメリットの一つは、PPA事業者から太陽光発電の電気を購入する必要があることです。

通常、自己負担で太陽光発電を導入した場合、自家消費した電気の使用に対して料金は発生しません。

しかし、PPAでは自家消費した電力量に応じて電気代が発生するため、自己負担と比べて、最終的に得られる利益が少なくなる可能性があります。

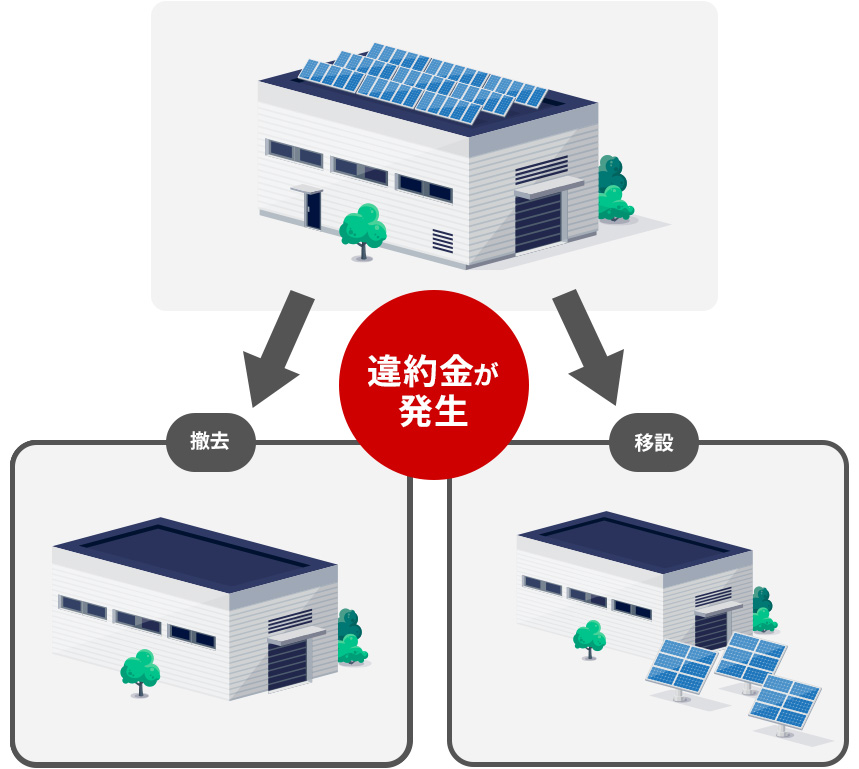

契約期間中は発電設備に変更を加えることができない

PPAの契約期間中は原則として、太陽光発電設備に変更を加えることはできません。そのため、事業所の移転や屋根の改装工事などで太陽光パネルの移設や一時的な撤去が必要になった場合、契約解除や違約金の支払いが発生する可能性があります。

ただし、業者によっては移転費用を負担することで対応してくれることもあります。契約の詳細は、PPA事業者と事前に協議して確認することが重要です。

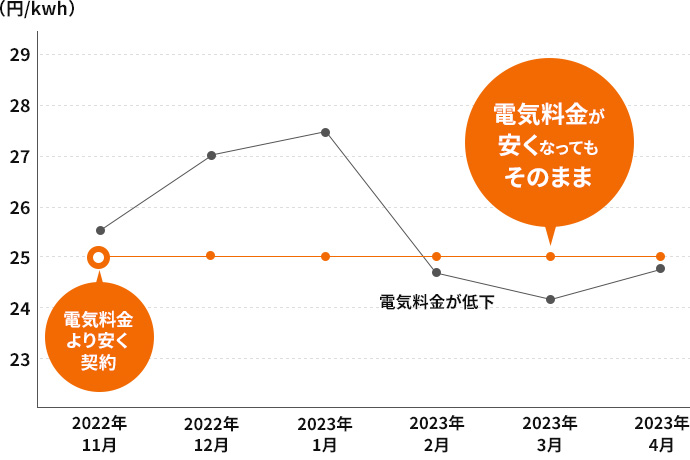

電力会社の電気代よりも高くなる場合がある

一般的に、PPAの契約期間は15年から20年です。

PPAの契約期間中は、太陽光発電の電力を固定の料金単価で購入することになります。

その間、電力会社が電気料金を引き下げれば、PPAの料金単価を下回る可能性があります。そのため、一定期間、負担する電気料金が高くなる場合もあります。

PPAの電力価格は慎重に協議を進める必要があります。

PPAと自己負担のメリットデメリットの比較

「PPA」と「自己負担」のどちらの方法で太陽光発電を導入するべきかは、企業の経営戦略や現在の状況によって異なります。

ここでは、PPAと自己負担で太陽光発電を導入する場合のメリットとデメリットを比較して紹介します。

| 収益性 |

|

|---|---|

| 費用 |

|

| 契約期間 |

|

| 導入支援 |

|

PPAの契約前に知っておくべき注意点

ここからは、実際にPPAを契約する前に知っておきたい注意点について解説します。

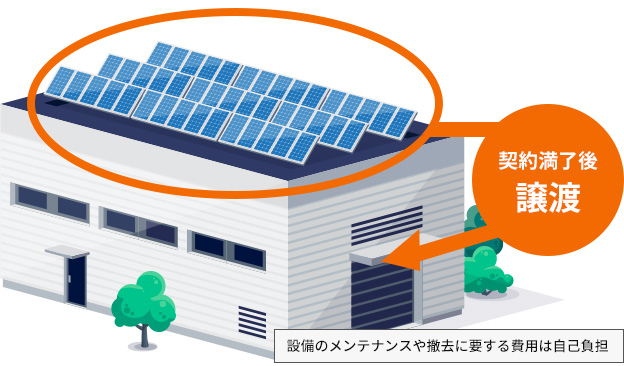

最終的に太陽光発電設備は企業(需要家)に譲渡される

PPAでは、PPA事業者との契約が終了した時点で、太陽光発電の所有権がPPA事業者から企業(需要家)に譲渡されます。

そのため、契約が満了した後は、設備のメンテナンスや撤去に要する費用は、自己負担となります。

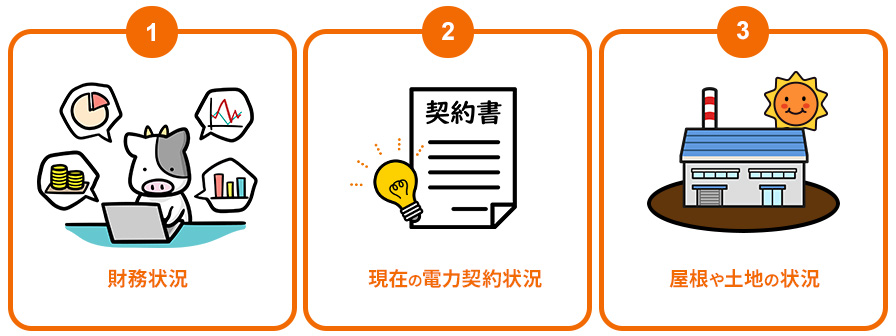

契約できない場合がある

PPAを通じて太陽光発電を導入する際には、PPA事業者の事前審査が必要です。

審査の結果によっては、PPA事業者から契約を断られる可能性もあります。

- 需要家の財務状況

- 契約期間中に倒産のリスクや事業所の閉鎖などのリスクが無いか、財務の健全性を確認します。

- 需要家の電力契約状況

- 現在の電気料金や電力の使用状況を確認します

- 需要家の屋根や土地など設置環境(敷地)の状況

- 敷地に太陽光発電を設置できる条件が揃っているかを確認します。

PPAの補助金【令和6年度最新】

PPAに関する補助金事業は、主に設備を購入するPPA事業者が対象となるものが多いですが、PPA事業者の初期費用の負担が減ることで、間接的に需要家に還元されるため、PPAの補助金情報も把握しておきましょう。

【環境省】ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

| 令和6年度概算要求額 | 193.37億円(2023年度当初予算額:42.6億円) |

|---|---|

| 補助対象設備 | 太陽光発電設備・再生可能エネルギーと併設する蓄電池 |

| 補助対象事業 |

|

| 補助率・上限額 |

|

| 情報元資料 | ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業|環境省_PDF |

PPAを活用した太陽光発電の導入事例

| 導入先 | 株式会社R.RConys 様 |

|---|---|

| 都道府県 | 宮崎県 |

| 年間発電量 | 17,035 kwh |

- SDGsに繋がる活動を通じて、カフェで働く従業員やお客様にも安心して来店していただきたい

- 初期費用ゼロ円(無料)で店舗に太陽光発電システムを導入

- 災害時は近隣住民の一時避難所として活用

- 1kWあたり2.4円の電気代削減

PPAに関するご相談やシミュレーションもお気軽にご相談ください。

PPAの導入には、メリット・デメリットを比較した上で、自社の経営状況を考慮して計画を立てる必要があります。

PPAでは、初期費用ゼロ円で太陽光発電を導入できる点や、メンテナンスの負担もかからないなど大きなメリットがあります。

一方でデメリットとして、電力使用量に応じた電気代の発生、15年から20年に及ぶ長期契約、契約期間中の設備変更の制限があります。

当社では、太陽光発電の提案・設計・工事・メンテナンスまで一貫して遂行できる体制を構築しております。PPAによる太陽光発電の導入に関しましても多数実績がございます。

ご相談や経済効果のシミュレーションも無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。