太陽光パネルを利用して自社で発電し、電気代を削減する「自家消費型太陽光発電」は、特に電力消費量が多い工場にとって経済的かつ環境にも優しい選択肢です。すでに数多くの企業が太陽光発電を導入し、その効果を実感されています。

この記事では、工場に太陽光発電を導入する際のメリットとデメリット、さらには導入前に把握しておくべき注意点を解説します。

目次

工場の経営課題を解決する「自家消費型太陽光発電」とは

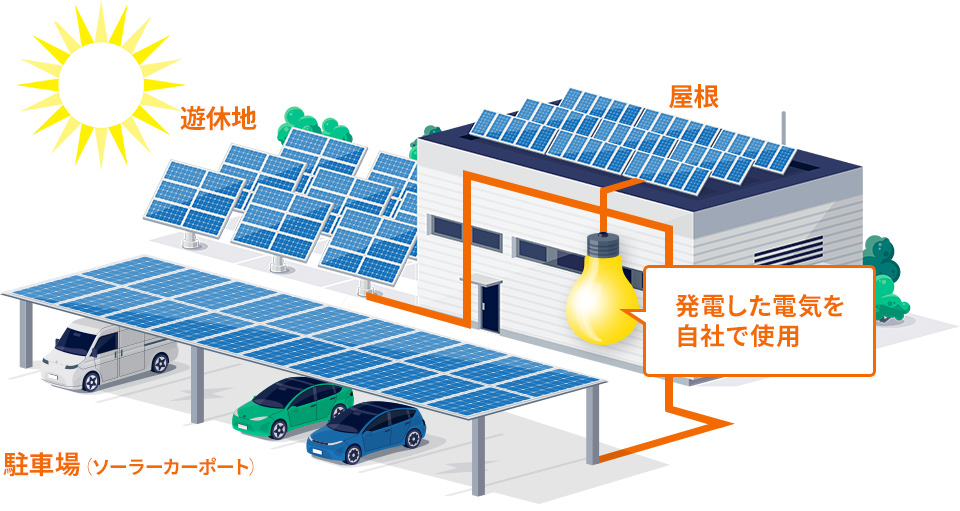

自家消費型太陽光発電とは、工場の屋根や駐車場、使われていない土地に太陽光発電システムを設置して、工場の電力を自社で生産し供給するシステムです。

工場に自家消費型太陽光発電を導入することで、主に以下のメリットが得られます。

| 電力コストの削減 | 太陽光で発電した電気を自社でまかなうことで電気代の負担を削減します。 |

|---|---|

| CO2排出量の削減 | 環境への影響を減らすことで脱炭素化に貢献します。 |

| サプライチェーンのリスク管理 | 災害時の電力供給維持により、ビジネス継続計画(BCP)を強化します。 |

とくに電力を大量消費する工場を運営する事業者にとっては、自家消費型太陽光発電のメリットは大きな利益創出につながります。

工場と太陽光発電の相性が良い理由

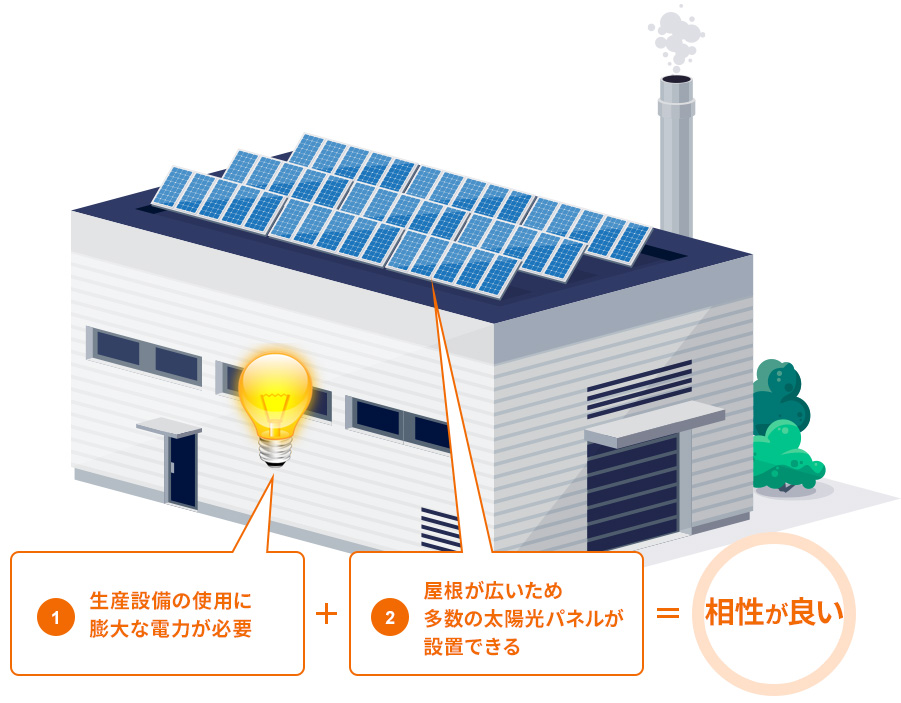

工場が太陽光発電を採用する主な理由には、建物の構造的な利点と高い電力需要が挙げられます。

多くの工場は広大な屋根面積を有しており、これは多数の太陽光パネルを設置するのに理想的なスペースとなります。工場の広い屋根を活用して、十分な太陽光パネルを設置することにより、大量の電力を発電することができます。

さらに、工場では昼間に大量の電力が使用されています。これは工場の生産ラインや空調設備が最大限に稼働する時間帯であり、ちょうど太陽光発電の発電量が最大になる時間帯と一致します。

太陽光発電から電力を供給して、昼間の高い電力需要に対応することで、より効率的に電力コスト削減やCO2排出抑制に効果を発揮することができます。

工場に太陽光発電を導入するメリット

屋根・駐車場・空き地に太陽光発電を導入するメリットについて詳しく解説していきます。

1. 電気代を大幅に削減できる

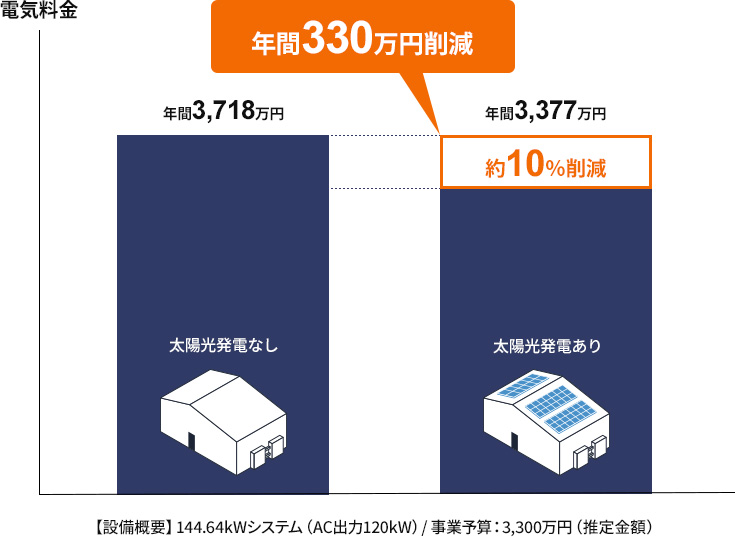

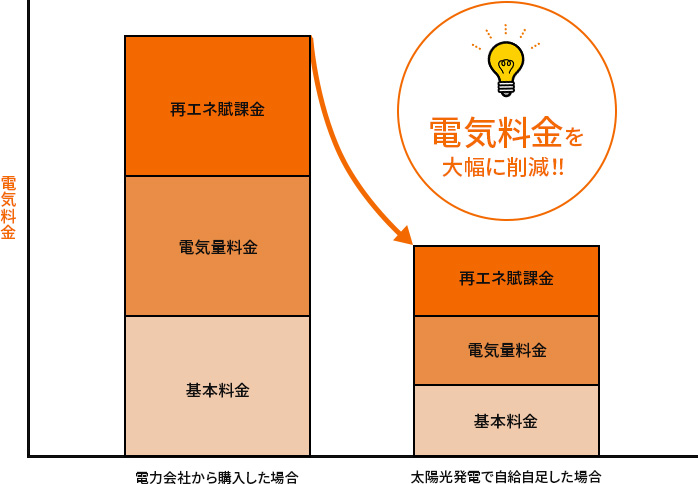

工場の屋根に太陽光発電システムを設置し、その発電した電力を自家消費することで、電力会社からの電気購入量を削減し、電気代の負担を著しく減らすことができます。

工場の電気代は、規模によって大きく異なりますが、小中規模の工場でも数百万円から数千万円、大規模な工場では数億円にも上ることがあり、工場運営における電力コストは想像以上に重い負担となっています。

仮に、太陽光発電によって電気代を僅か10%削減するだけでも、大幅なコスト削減に繋がります。

太陽光発電で削減できる電気代は、電気の使用状況や設置条件によって異なりますが、一般的に年間の電気代を10%〜50%まで削減できるケースが多いです。

2. 電気代の高騰リスクを抑えられる

太陽光発電を工場に導入することで、電気代の高騰の主な要因である「燃料価格の上昇」「再エネ賦課金の上昇」を抑えることができます。

ここでは、昨今の電気代値上がりと今後の動向を説明し、太陽光発電によって電気代の高騰リスクを回避できる仕組みについて解説します。

燃料価格の高騰による電気代の値上がり

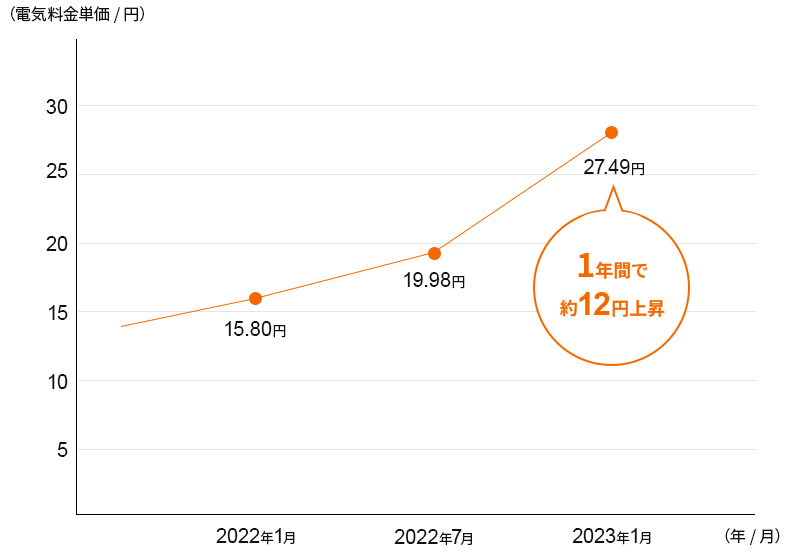

原油・石炭・天然ガスなど燃料価格の高騰によって、2021年から2022年にかけて電気代が高騰したことが話題になりました。

高圧需電契約の区分では、2022年1月から2023年1月にかけて電気代の単価が約12円上昇しています。

(参照元:国の電力市場|新電力ネット)

電気代が上昇している背景には、原子力発電所の稼働停止、コロナウイルス拡大による世界経済の停滞、ウクライナ・ロシア情勢による天然ガスや石炭などの輸入制限、円安による燃料の輸入価格の上昇などが挙げられます。

2023年1月からは、政府の緩和措置によって電気代に含まれる「燃料費調整額」の単価が抑えられています。これにより高騰傾向が少し落ち着いていますが、この措置も2023年12月で終了し、今後も電気代が上昇が見込まれています。

再生可能エネルギー促進賦課金の上昇

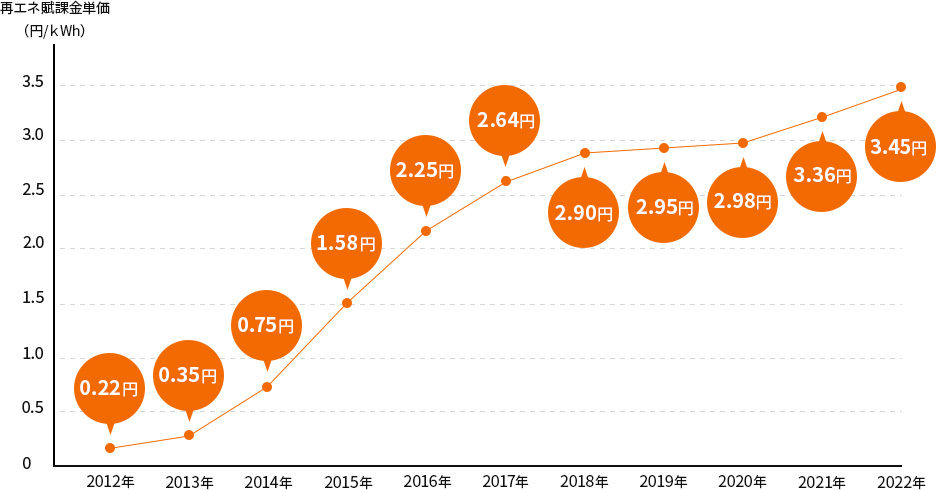

再生可能エネルギー促進賦課金(以下、再エネ賦課金)は固定価格買取制度(FIT)の認定を受けた再エネ発電事業者から電気の買取に要した費用を、、個人・法人関係なくすべての電力消費者が負担する制度です。

年度ごとに決定した「再エネ賦課金単価(全国一律)」と電気使用量を掛けた金額が「再エネ賦課金」として電気代に反映されます。

この再生エネ賦課金が値上がりしていることも昨今の電気代上昇の要因となっています。

下記の表は、再エネ賦課金が施行された2012年度から2023年度までの料金推移と、小規模な工場を想定して年間120万kWhの電気を使用した場合の負担額を表したものです。

仮に、年間120万kWhの電気を消費している工場であれば、電気代に含まれる「基本料金」「電気量料金」とは別に、年間で400万円以上の再エネ賦課金が請求されることになります。

また、経済産業省の調査では、2030年度の再エネ賦課金は 4.5円/kWh 以上まで上昇すると算出されています。

太陽光発電で工場の電気代を抑えてより多くの利益を残す

「燃料費調整額」や「再エネ賦課金」の負担額は、原油価格や電力需要など、その時々の市場の状況によって左右されます。

しかし、自社で導入した太陽光発電によって作られた電気に関しては、「燃料費調整額」や「再エネ賦課金」が上昇しても、その影響を受けることはありません。

太陽光発電で電気代を削減し、その節約分を新しい設備に投資することは、企業が市場で競争する際に有利なポジションを築くのに役立ちます。現在、エネルギー価格の上昇が企業にとって重要な問題となっている中、コストを抑えながらも電力を確保する仕組みを築くことは、製造業において不可欠な経営戦略の一環です。

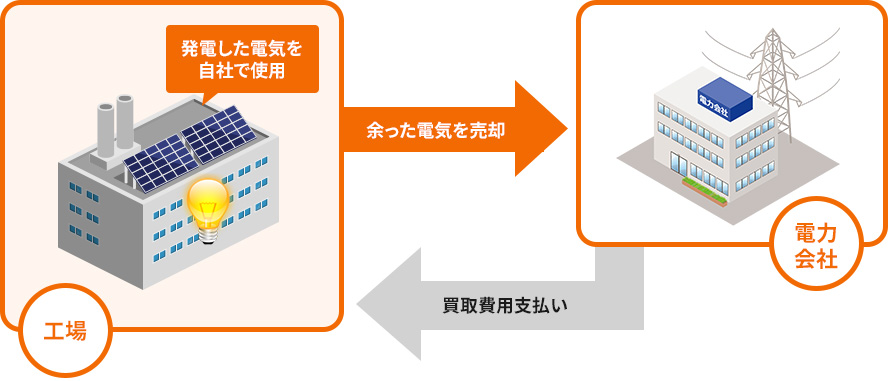

3. 余剰売電で余った電気を売却できる

お客様から当社へのご相談で、「我々の工場ではそんなに多くの電気を使用していないが、太陽光発電を導入するメリットはあるのだろうか?」という質問を受けることがあります。

結論からいえば、消費電力が少ない工場でも太陽光発電で十分なメリットが得られるケースが多いです。

太陽光発電は発電した電気を全て自社で使用する方法と、発電した電気を自社で使いつつ余った電気を電力会社に売却する方法があります。

太陽光発電10kW以上50kW未満の場合、発電した電気のうち30%以上は自ら使用するという条件がありますが、消費電力が少ない工場では30%程度は工場で使用し、残りの70%程度の電気を電力会社に売却することで、収益性を高めることが可能です。

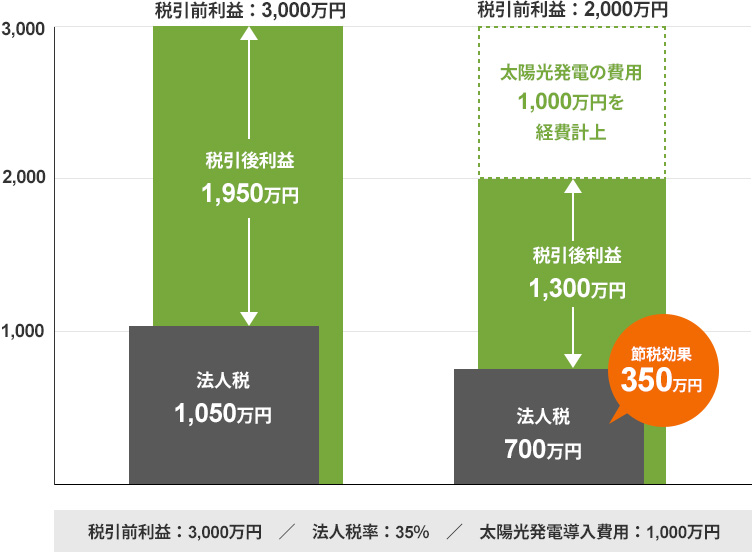

4. 税制優遇による節税効果が得られる

太陽光発電の導入によって、以下の税制優遇が受けられる場合があります。

| 中小企業等経営強化税制 | 設備導入取得費用を導入初年度に即時償却or最大10%の税額控除 |

|---|---|

| 中小企業投資促進税制 | 設備取得費用の最大30%の特別償却 |

| 先端設備導入計画に基づく固定資産税の軽減措置 | 一定の要件を満たして太陽光発電システムを導入する場合、3年間にわたり対象設備の固定資産税が2分の1に減免 |

これらの税制優遇は期限があります。また、各市町村の自治体によって適用条件や適用期限が異なる場合があります。

当社では、太陽光発電の導入を検討されているお客様が利用できる税制優遇について詳しく調査し、サポートいたします。

税制優遇の活用をご検討の際は、お早めにご相談ください。

5. 脱炭素の促進につながる

下記は企業が自家消費型太陽光発電によって、脱炭素に取り組む主なメリットです。

- 電気代を削減しながらCO2削減にも取り組める

- 自社及び製品のブランディング効果

- CO2排出に伴う増税や法規制のリスク回避

- 投資家や金融機関からの信用向上

- SDGsなど社会問題に関心が高い人材の雇用

- 取引先企業の新規開拓

太陽光発電の電気は火力発電と異なり、発電時にCO2が発生しないという特徴があります。

工場の屋根に太陽光発電を設置して、発電した電気を使用した分、工場のCO2排出量を削減したと国によって認められています。

2020年10月、当時の菅首相は「2050年国内カーボンニュートラル達成」を目指すことを表明しました。それ以降、日本でも脱炭素化に向けた政策面での強力な支援が行われています。

また、企業が温室効果ガス(CO2)の排出削減に取り組むことは、SDGsやESGへの対策、サプライヤーからの信用向上といったメリットが期待できるため、経営戦略の1つとして主流になりつつあります。

6. BCP対策による社会的信用の獲得

太陽光発電は工場のBCP対策としても有効です。 BCP対策とは、災害や事故などがビジネスに大きな影響を及ぼす可能性がある際に、損失を最小限に抑え早期復旧を図る計画のことです。

日本では近年、自然災害の頻度や被害の規模が増加しています。これにより、停電や浸水などの二次被害が発生する可能性が高まっています。。

長期間の停電は工場の生産性に深刻な影響を及ぼし、大きな損失につながる可能性があります。しかし、自立運転機能を持っている太陽光発電システムを導入していれば、停電が発生した際でも日中は電力を供給できます。

工場全体の電力供給は難しいですが、優先的に電力を供給する機器や設備を選定し、太陽光発電の電気を活用することでリスクを最小限に抑えることができます。また、費用はかかりますが蓄電池を併設していれば、夜間や雨の日でも非常用電源として利用できます。

企業として具体的なBCP対策を講じることは、経済的損失を最小限に留めるだけでなく、企業としての社会的信用向上にも役立ちます。

7. 工場の環境施設の割合を増やせる

一定の敷地面積や建築面積を超える工場は、「特定工場」として工場立地法で規制されます。

特定工場には、敷地の20%以上を緑地とし、25%以上を環境施設にする義務があり、違反すると罰金や懲役の可能性があります。

工場立地法で認められている環境施設には太陽光発電が含まています。そのため、屋根上や駐車場に太陽光発電システムを設置することで敷地面積に対する環境施設の割合を拡大できます。

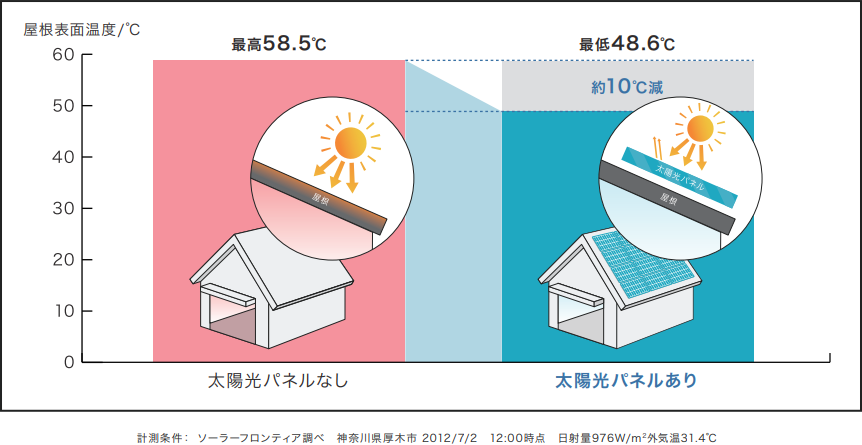

8. 工場の屋根に遮熱効果が生まれる

太陽光発電のあまり知られていないメリットの一つとして、屋根の断熱性を高め、建物の遮熱効果や空調設備の負荷軽減が期待できます。

工場の屋根は日光によって加熱されることで「熱伝導」を引き起こし、内部の温度が上昇します。特に夏場の工場や倉庫では、室内温度が40度を超えることもあり、空調設備は欠かせません。これが原因で電力消費が増大し、空調機器の劣化も早まります。

しかし、太陽光パネルを屋根に設置することで、屋根が受ける夏場の日射の大部分を太陽光パネルが吸収し、遮熱効果をもたらします。この結果、室内温度の上昇を約3℃抑制することが可能になります。

工場に太陽光発電を導入するデメリット

工場の屋根に太陽光発電を導入するデメリットについて詳しく解説していきます。

1. 導入にかかる初期費用が高額

工場の屋根に太陽光発電を設置する場合、小規模な工場でも数百万円の初期費用が必要となります。大規模な工場となれば数千万円以上の初期投資が必要となるケースもあります。

高額な初期投資を考慮し、導入に踏み切れない企業も少なくありません。

しかし、先述したように工場は太陽光発電との相性が良く、10年以内で初期費用を回収できるケースが多いです。

通常、太陽光パネルの製品寿命は25年から30年といわれており、初期費用を回収した後も太陽光発電システムの稼働が続く限り利益を生み出し続けます。

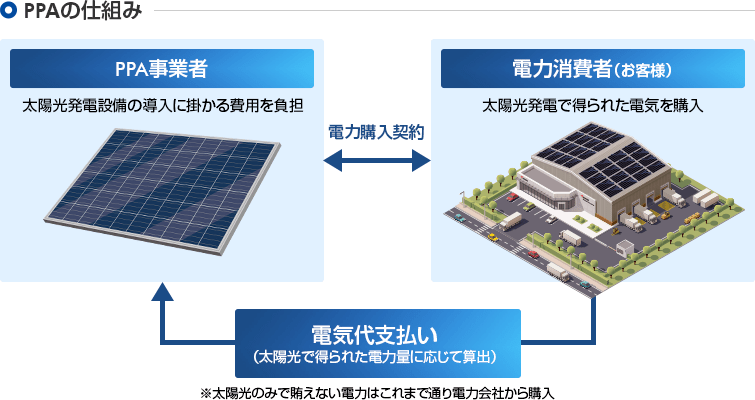

PPAによる太陽光発電導入という選択肢もある

PPAで契約すれば、初期費用ゼロ円で自家消費型太陽光発電を導入できます。

PPA事業者は、太陽光発電の導入に必要となる初期費用を企業の代わりに負担します。代わりに、企業は太陽光発電の電気を工場に供給した分だけ、システム利用料金としてPPA事業者に支払います。

また、契約期間はおよそ15年から20年と長期契約になる傾向にありますが、契約期間中のメンテナンスや保守点検費用をPPA事業者が負担してくれるといったメリットもあります。

国・自治体から補助金を受ける

企業が自社の事業所に自家消費型太陽光発電を導入する際、国または自治体から補助金を受けられる場合があります。

2024年度は、例年以上に太陽光発電関連の補助金予算が拡充される見込みです。補助金申請までは8カ月から9カ月程度の準備期間が見込まれるため、導入を検討する場合は早めに業者の選定に取り掛かることをお勧めします。

株式会社ハウスプロデュースでは、お客様が太陽光発電の導入に利用できる補助金を各市区町村まで調査し、申請書類の作成・提出もサポートいたします。

2021年度、2022年度は、当社で太陽光発電の導入を進め、補助金の申請を行った企業様のうち90%が採択されました。

2. 定期的にメンテナンスが必要になる

太陽光発電は「メンテナンスフリー」という情報が一部で広まっていますが、精密機械なので定期的なメンテナンスは欠かせません。メンテナンスを怠れば、故障や発電効率低下などのリスクが高まります。

太陽光発電のメンテナンスには、施工会社のメンテナンスプランに加入するか、メンテナンス専門会社に依頼するかのどちらかで対応できます。

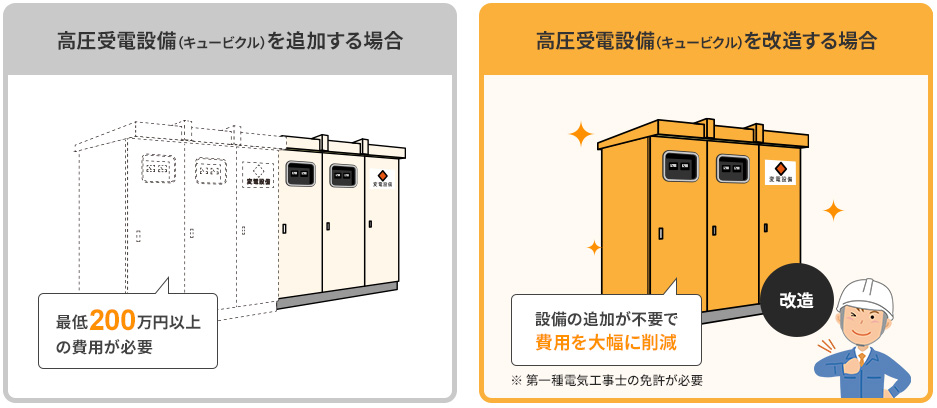

太陽光発電の点検・メンテナンス義務化とは?|内容・頻度・費用について解説3. 高圧受電設備の改造工事が必要になる場合がある

太陽光発電を工場に導入すると、既存の高圧受電設備(キュービクル)の容量が不足することがあります。この問題を解決するためには、新しいキュービクルを追加するか、既存のキュービクルを改造する必要があります。

新しいキュービクルを追加する場合、低く見積もっても200万円以上の費用がかかります。一方で、改造工事に対応できる業者がいれば、追加のキュービクルを設置せずに問題を解決でき、大きくコストを削減できます。ただし、キュービクルの改造は「第一種電気工事士」の資格が必要です。

太陽光発電の導入を検討する際には、施工業者が「第一種電気工事士」を有しているか、キュービクルの改造経験があるかどうかを確認することが重要です。業者選定の際にこれらの要素を考慮することで、予期せぬ追加コストを避けることができます。

4. 技術やノウハウが乏しい業者の参入が急増している

しっかりとしたノウハウと技術がある業者であれば全く問題はありませんが、なかにはノウハウや技術が伴っていないにも関わらず、太陽光発電の流行に乗じて営業活動を行う業者が散見されます。

屋根への太陽光発電システム導入は、地上に設置する太陽光発電と比べて、非常に高度な電気工事の技能や建築に関するノウハウも必要になります。

間違った方法で設置すれば後から取り返しがつかなくなります。優良な施工業者を見抜くためには、依頼する施工業者の実績や企業体質の確認はもちろん、気になる点やリスクに対しては徹底的に質問をして対応力を見極めることが重要です。

【実例】工場への太陽光発電の導入事例とその効果

ここからは、当社(株式会社ハウスプロデュース)が実際に、工場を経営する企業さまに対して太陽光発電を導入した事例と導入効果も紹介しておりますので、ぜひ参考にしてください。

金属加工工場の導入事例

| 導入先 | 株式会社特殊金属エクセル 様 |

|---|---|

| 都道府県 | 埼玉県 |

| 年間発電量 | 636,132 kwh |

- 製造コスト削減に加えて、早期の再エネ導入による脱炭素促進で業界リードを目指したい

- 当該施設の電気使用量を約10%削減し、年間で約1,000万円の電気代を節約

- 当該施設におけるCO2排出量を約10%削減し、年間で約300t-CO2の排出を減少

水産加工工場への導入事例

| 導入先 | 株式会社瀬戸水産 様 |

|---|---|

| 都道府県 | 神奈川県 |

| 年間発電量 | 81,534 kwhW |

- 工場のBCP対策と電気代削減によるコストカットを図りたい

- 当該施設の電気使用量を約30%削減し、年間で約130万円の電気代を節約

- 事業継続力強化計画認定の取得に寄与(BCP対策)

- 設備導入にあたり神奈川県の補助金に採択(かながわスマートエネルギー計画)

熱処理・機械製造工場への導入事例

| 導入先 | 第一熱処理工業株式会社 様 |

|---|---|

| 都道府県 | 三重県 |

| 年間発電量 | 325,006 kwh |

- 太陽光発電を増設して需要電力に対する自家消費率を高めたい

- 当該施設の電気使用量を約71%削減し、年間で約550万円の電気代を節約

- 年間で約166t-co2のCO2排出量削減(約11,067本のスギの木が1年間で吸収するCO2量に相当)

- 令和3年度補正ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業に採択

精密機器製造工場への導入事例

| 導入先 | 助川電気工業株式会社 様 |

|---|---|

| 都道府県 | 茨城県 |

| 年間発電量 | 19,180 kwh |

- 脱炭素社会への貢献と生産コストの削減に取り組みたい

- 年間約360万円の電気代削減

- 年間約85tのCO2排出量を削減

【最新令和6年度】工場に太陽光発電を導入する際に活用できる補助金

企業が工場や倉庫などに太陽光発電を導入する場合、環境省や経済産業省の補助金事業による導入支援を受けられる場合があります。

ここでは、2024年度(令和6年度)に実施が予定されている補助金事業の一例を紹介します。

民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業(環境省)

「民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」では、オンサイトPPAを利用した自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の導入を主に支援します。

| 令和6年度要求額 | 193億3700万円(令和5年度実績:42億6000万円) |

|---|---|

| 事業内容 |

|

| 委託先及び補助対象 | 民間事業者・団体等 |

「新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」では、工場などの駐車場に設置可能な太陽光発電(ソーラーカーポート)を導入する際にも申請できる補助金事業になります。

省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費(経済産業省)

「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費」は、工場や事業場での省エネルギー性能が高い設備の導入を支援することを目的とした補助事業です。

| 令和6年度要求額 | 910億円 |

|---|---|

| 事業内容 | 工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を以下の取り組みを通じて支援する。

|

| 委託先及び補助対象 | 民間企業等 |

工場・事業場における先導的な脱炭素化取り組み推進事業(SHIFT事業)

「工場・事業場における先導的な脱炭素化取り組み推進事業(SHIFT事業)」は、工場や事業場における脱炭素化に向けた先導的な取り組みを推進し、脱炭素化のモデルケースを創出し支援することを目的とした補助事業です。

| 令和6年度要求額 | 90億円(令和5年度実績:36億8500万円) |

|---|---|

| 事業内容 |

|

| 委託先及び補助対象 | 民間事業者・団体 |

今回紹介した補助金の他にも、環境省や経済産業省が提供する太陽光発電や蓄電池システムの導入を支援する多数の補助金があります。

最新の補助金情報については、当社のコラムで随時更新していますので、ぜひご覧ください。

工場に太陽光発電を導入する際の注意点と確認ポイント

工場の屋根に太陽光発電を設置するとなった場合、具体的にどのようなポイントに注意すれば良いのでしょうか。事前に抑えておきたいポイントを解説します。

1.電力消費量の確認

自家消費型太陽光発電の導入を進めていくうえで、正確な設計・シミュレーションを出すためには、「いつ・どのくらいの量の電気を消費しているか」という 電力使用状況を把握し、どのくらいの規模のシステムが必要なのか把握することがとても重要です。

そのため、商談を進める際に過去1年間の電気使用明細やデマンドデータのご提出をお願いしております。デマンドデータは、契約先の電力会社から取得可能です。

(※ご提出いただいた書類は、業務の範囲にのみ使用し、許可なく第三者に共有することはございません)2.太陽光発電設備の設置場所の確認

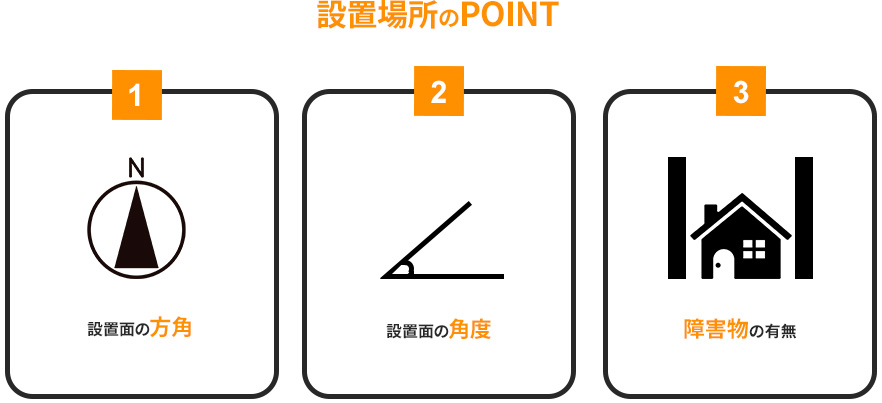

太陽光発電の発電規模は、ソーラーパネルを設置する枚数に比例しますが、設置面の方向や角度、周辺の障害物の有無によっても発電効率は変化します。

そのため、太陽光発電システムを建物の屋根や屋上に設置する場合は、屋根の面積・形状・傾き・屋根材などを含めて規模を検討する必要があります。

また、屋根に老朽化や経年劣化、過去に雨漏りがあった場合などには、補強工事が必要になる可能性があります。

3.対象となる補助金や助成金制度

自家消費型太陽光発電設備を導入する場合、国や自治体などが実施している補助金・助成金制度の対象となることがあります。

少しでも負担を軽減するために、自社で活用できる補助金や助成金制度の有無について、設置業者に相談しましょう。

4.施工方法やリスクに関して確認しておく

太陽光パネルを工場の屋根に設置する際、太陽光パネルを支える架台を固定するために、屋根にボルトを通す穴を開けなければならない場合があります。

屋根に穴を開ける最大のリスクは「雨漏りのリスク」です。

通常はコーキングなどの防水処理を行うことで雨漏りを防止できますが、工法や屋根の状態によって処理が異なるため、設置業者側に屋根に関する知識が必要です。

工場の太陽光発電導入は「信頼できる業者」に相談を

太陽光設置お任せ隊(運営:株式会社ハウスプロデュース)では、太陽光発電の導入を検討している企業様に、より専門的なアドバイスを提供しいたします。私たちのサービスは以下の特徴によって多くのお客様から信頼をいただいています。

- 豊富な施工実績

- 当社は、創業29年の歴史を持ち、太陽光発電施工において累計6,500件以上の豊富な実績がございます。長年にわたり培ったノウハウを活かして太陽光発電発電システムの導入を徹底サポートいたします。

- 屋根の高度計算や修繕も対応可能

- 当社は、創業時からリフォーム事業も営んでおります。屋根上への太陽光発電システム導入では、必要に応じて高度計算や修繕工事などの対応も可能です。

- 補助金申請サポート

- お客様が利用可能な制度の調査から書類制作、申請業務まで徹底サポートいたします。

電気使用量をお知らせいただければ、導入効果を無料でシミュレーションし、客観的なデータに基づいた最適な提案をいたします。

シミュレーションの結果、お客様にとって導入メリットが少ないと判断した場合も、事実に基づいた客観的な情報を提供し、無理な営業は行いません。まずはお気軽にお問い合わせください。

信頼と実績の太陽光設置お任せ隊が、貴社の太陽光発電導入を全面的にサポートいたします。