歯止めが効かない電気料金の値上げに対して、電気料金の削減に向けて太陽光発電の「自家消費」に注目が高まっています。

この記事では、太陽光発電の導入を検討されている方に向けて、「何年で元が取れるのか?」「本当に損しないか?」「導入するならいつが良いのか?」など気になるポイントを現場のプロが、最新の市場状況もふまえながらお答えします。

目次

太陽光発電のは何年で元が取れるのか?

結論から言えば、自家消費用の太陽光発電の回収年数は10年〜15年が一般的です。

ただし、太陽光発電の投資回収年数は、導入コスト、発電量、電気使用状況などによって決まります。

これらの要素は、導入先の天候条件や事業形態などによって異なります。

そのため、太陽光発電の回収年数を正確に把握するためには、導入する際の諸条件に合わせてシミュレーションを行う必要があります。

太陽光発電の寿命は何年もつ?

一般的に、太陽光発電システムの稼働寿命は20年から30年とされています。

しかし、日本国内には30年以上も大きなトラブルなく稼働している太陽光発電所が多数存在します。例えば、京セラが運営する「佐倉ソーラーセンター」は、1984年に設置されてから35年以上稼働しています。

このような事例を考えると、太陽光発電システムが30年以上稼働する可能性は十分にあります。前述のように、太陽光発電システムの初期費用が10年以内で回収可能であれば、その後20年以上の間、継続的に利益を得ることが期待できます。

太陽光発電の設置時に確認する項目

太陽光発電システムの回収年数を計算するには、下記の項目をよく確認する必要があります。

- システムの販売価格

- 設備の維持管理にかかる費用

- 電気料金削減効果

では、それぞれの項目の内訳や概算費用について説明していきます。

システム販売価格

太陽光発電システムを相場以上の価格で導入した場合、それだけ投資回収に遅れが生じます。そのため、まずシステム販売価格の相場は必ず把握しておきましょう。

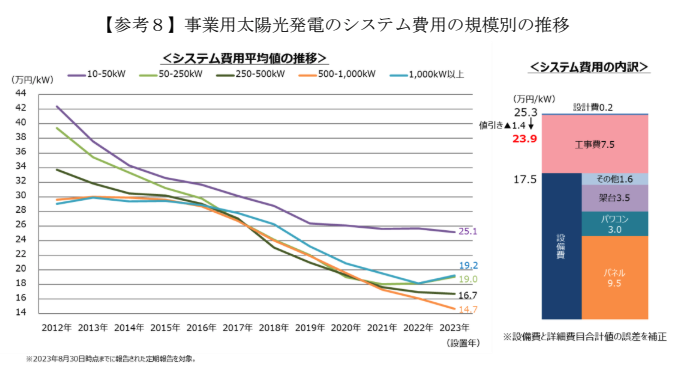

調達価格等算定委員会(経済産業省)が公表している令和6年度以降の調達価格等に関する意見の中では、販売実績に基づいて規模別のシステム販売価格の相場が公開されています。

| システム容量:10~50kW | 25.1万円/kW |

|---|---|

| システム容量:50〜250kW | 19.0万円/kW |

| システム容量:250〜500kW | 16.7万円/kW |

| システム容量:500〜1,000kW | 14.7万円/kW |

| システム容量:1,000kW以上 | 19.2万円/kW |

システム販売価格には、ソーラーパネルやパワーコンディショナなどの設備代だけでなく、設備導入に関わる設計代や工事代も含まれます。

設備の維持管理にかかる費用

太陽光発電システムの回収年数を計算するには、初期費用だけでなく設備の管理・運用に掛かるランニングコストについても把握しておきましょう。

主にランニングコストとしてかかる費用の内訳と相場価格は以下の通りです。

| システム容量 | 10~50kW未満 | 50kW以上 |

|---|---|---|

| 設備点検管理費(O&M) | 1回あたり10万円~50万円 | 1回あたり100万円〜200万円 |

| パワーコンディショナ交換費用 | 1台あたり20万円〜50万円(10年〜15年目に発生) | |

| 保険料(動産保険) | 初期費用の2.5%〜3.5% | |

| 固定資産税 | 評価額×1.4%(売電収益がある場合は所得税も課税) | |

電気料金削減効果

企業向け太陽光発電による電気代削減効果を計算するためには、

- 設置場所における年間発電量予測

- 過去の電気料金と電気使用量

- ピーク時の電気使用量

- 現在の電力プランの単価や将来の予測 など

太陽光発電の電気は0円で使用できるため、電気料金の負担が大きいほど得られる経済的メリットも大きくなります。

以上のような情報から、正確なシミュレーションを算出できる業者へ依頼することが重要なポイントの1つです。

再生可能エネルギー促進賦課金の上昇リスクも軽減できる

再生可能エネルギー賦課金(再エネ賦課金)は、再生可能エネルギー普及の拡大を目的として、政府が電力会社を通じて電気を使用する企業や家庭から徴収している料金です。再エネ賦課金は毎月の電気料金に含まれており、電気使用量に応じて料金が決定します。

2024年度は1kWあたりの電気使用量に対して「3.49円」が電気料金に加算されます。

単価3.49円と聞くと大した額ではなさそうですが、仮に年間60,000kWの電気を消費する工場であれば、単純計算で電気料金とは別途で年間209,400円の再エネ賦課金を負担することになります。再エネ賦課金は2030年をピークに4.1円まで値上がりすると算出されています。

関連記事:再エネ賦課金とは?

太陽光発電の設置費用と回収年数のモデルケース

設置費用の目安として、当社の事例からモデルケースとしてご紹介します。

・設置容量:34.2kW

・年間消費電力:254,400kWh

・年間発電量:35,860kWh

・導入費用:620万円

・回収年数:約9年

・設置容量:70.0kW

・年間消費電力:1,232,098kWh

・年間発電量:86,000kWh

・導入費用:1,225万円

・回収年数:約8年

・設置容量:225.0kW

・年間消費電力:5,800,311kWh

・年間発電量:245,021kWh

・導入費用:3,300万円

・回収年数:約7年

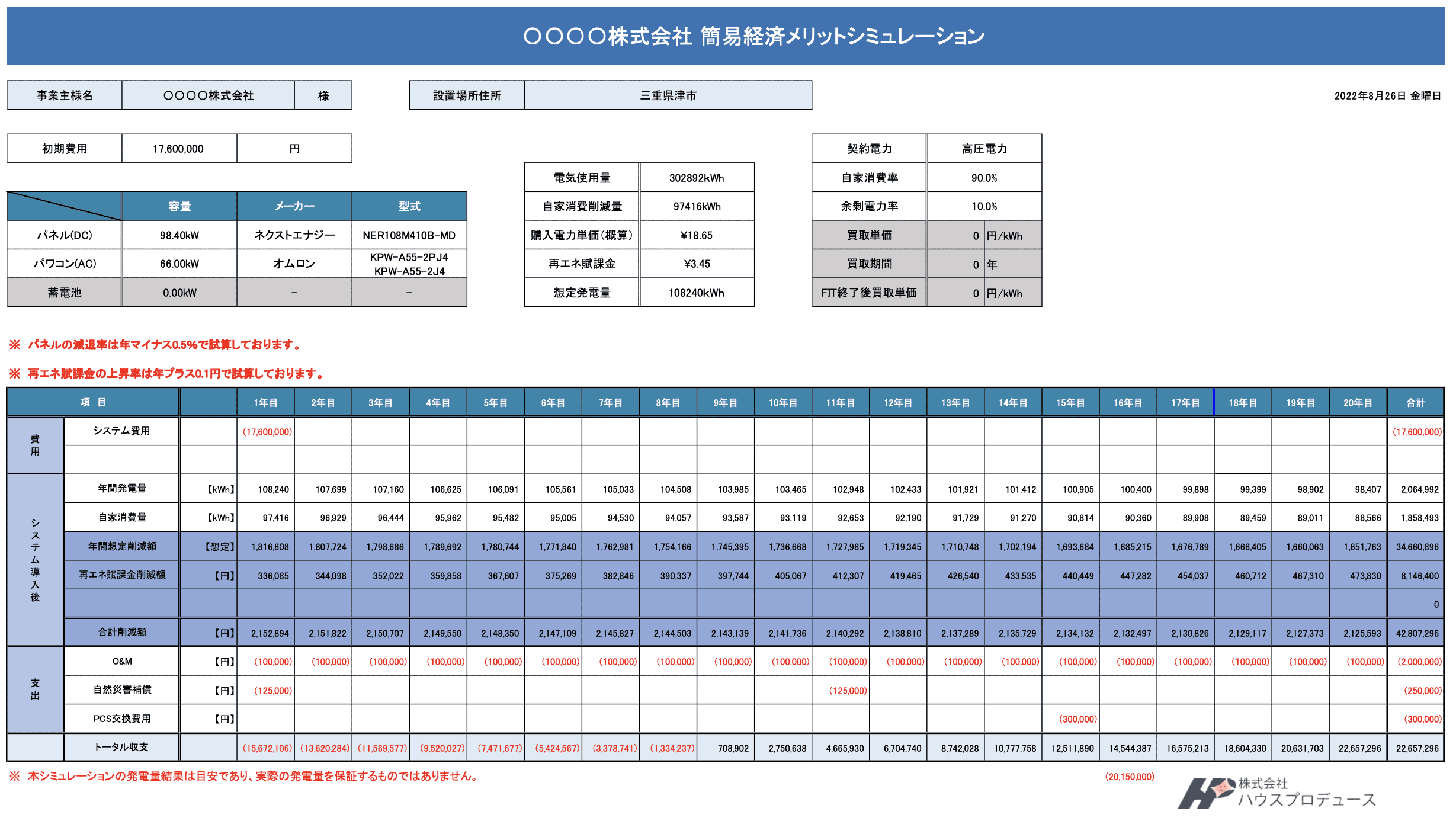

太陽光発電(98kW)を設置した場合のキャッシュフロー

では、実際に太陽光発電を設置した場合、初期費用の回収年数が何年になるのか当社で作成した20年間のキャッシュフロー表を元に解説します

PDFで確認する

PDFで確認する

- 上記のキャッシフローはあくまで一例です。実際の販売価格や発電量等の数値に関しては設置条件等によって異なります。

| 場所 | 三重県津市(製造工場) |

|---|---|

| 設備容量 | DC98.40kW AC66.00 |

| トータル発電量(20年) | 2,064,992kWh(想定) |

| 自家消費量(20年) | 1,858,493kWh(想定) |

| 電力契約 | 高圧電力 |

|---|---|

| 購入電力単価 | 22.1円/kW(内:再エネ賦課金3.45円/kW) |

| 電気使用量(20年) | 302,892kWh(想定) |

| システム導入費用 | 17,600,000円 |

|---|---|

| O&M費(20年) | 2,000,000円(概算) |

| 自然災害補償(20年) | 250,000円 |

| パワコン交換費用 | 300,000円(保証期間内なら不要) |

| 電気料金削減額(20年) | 42,807,296円(内:再エネ賦課金削減額8,146,400円) |

|---|---|

上記のキャッシュフロー表では、初年度の赤字額が15,672,106円となり、設備の維持管理に必要なO&Mに年間10万円のランニングコストを加味しています。年間で約215万円の電気代削減効果が見込まれ、7年目で初期費用を回収して、8年以降から黒字転換していることがわかります。

太陽光発電の回収年数を早める方法

補助金制度を活用する

日本政府は2050年までにカーボンニュートラルの達成(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする)公約を掲げており、企業や家庭における再生可能エネルギーの普及拡大を推し進めています。

その太陽光発電システム導入などに投じる事業者に対しては、国や地方自治体から導入支援を受けられる場合があります。国の補助金を活用できる場合は、おおよそ設備取得価格の1/3から2/3までの補助金が受けられるケースもあります。

税制優遇を活用する

補助金制度と同様の理由から、自家消費を目的とした太陽光発電システムを導入する企業に対して、中小企業庁などから設備の即時償却や税額控除、また新設予定の施設への設備導入では固定資産税の特例といった税制優遇措置が設けられています。

【実例】太陽光発電の回収年数を短縮できた導入事例

実例1. 補助金を活用して回収年数を7年から5年に短縮

| 都道府県 | 神奈川県 |

|---|---|

| 出力規模 | 75.75kW |

| 設備導入費用 | 約1,100万円 |

| 電気代削減額 | 約150万円/年 |

| 補助金 | 約340万円(かながわスマートエネルギー計画) |

| 回収年数 | 約5年(補助金未活用の場合は約7年) |

神奈川県の水産加工業を営む企業です。

設備導入費用の約1,100万円のうち、かながわスマートエネルギー計画に採択され、約340万円を補助金でまかなうことができました。

同社では、太陽光発電設備による電気代削減額を約150万円/年と見込まれており、これにより、約7年かかる設備回収年数を約5年に短縮することができました。。

実例2. 税制優遇を活用して回収年数を10年から2年に短縮

| 都道府県 | 和歌山県 |

|---|---|

| 出力規模 | 31.5kW |

| 設備導入費用 | 約470万円 |

| 電気代削減額 | 約47万円/年 |

| 固定資産税の優遇措置 | 最大3年間にわたり固定資産税免除(合計450万円の節税) |

| 回収年数 | 約2年(税制優遇未活用の場合は約10年) |

和歌山県の物流倉庫を営む企業です。

設備導入費用は約470万円のうち、「生産性向上特別措置法」に基づく固定資産税の特例として、最大3年間にわたり固定資産税が免除。これにより、合計450万円(年間150万円)の節税につながりました。

同社では、太陽光発電設備による電気代削減額を約47万円/年と見込まれており、節税効果を加えて、約10年かかる設備回収年数を約2年に短縮することができました。

太陽光発電を導入する最適なタイミングは?

企業の電気代高騰に早めに対策を打ちたい場合は、早めの導入がおすすめです。

太陽光発電の設置を検討する際に、「もう少し待てば価格が下がるのではないか?」と考える方もいると思います。

しかし、2024年現在は太陽光発電の技術が十分に成熟し、販売価格はすでに底値に近いといわれています。技術発展がさらに進めば大きな値下がりも期待できますが、それも何年先になるかわかりません。

一方、近年は電気料金の値上がりが問題になっています。原油や石油などエネルギー資源を海外輸入に依存する日本にとっては、けっして今だけの問題ではありません。

太陽光発電の導入が遅れるほど、より長い期間にわたり電気料金の変動リスクを負うことにつながります。

補助金の申請にこだわるより早めの導入でメリットが出るケースも

また、補助金に申請して不採択となった企業の中には、補助金に再挑戦するため導入を来期に回すといった決断をされるケースもあります。

こちらに関しては、次回の申請で確実に採択されるといった保証が無い上に、「蓄電池の併設が必須になる」など、補助金制度の条件が厳しくなっていくことも予測されます。

そのため、補助金を待つよりも早めに設備を導入する方が結果的に経済的メリットが大きくなる場合があります。

まとめ

太陽光発電の回収年数は主に「システム販売費用」「ランニングコスト」「経済メリット」の3つの要素から概算を算出することが可能です。さらに、正確な回収年数を把握するためには専門業者にシミュレーションを依頼しましょう。

業者によって、システム販売価格など金額が大きく変わってきますので、最低でも3〜5社の提案を受けることを推奨します。初期費用を早める方法として補助金や税制優遇といった制度の活用も検討しましょう。

ただし、補助金に採択されなかった場合は、設備導入を伸ばし、来期に補助金の再申請を行うか、補助金を諦めて早期に設備導入するのか、どちらの方が自社にとってメリットが享受できるか慎重に検討しましょう。

法人向け太陽光発電の導入は当社へお任せください

ハウスプロデュースは、法人向けに太陽光発電システム導入を支援しております。企画・提案・設計・施工・O&Mすべてワンストップ対応ができる体制を整えており、スピーディかつコストパフォーマンスに優れた太陽光発電設備を導入いたします。また、補助金や税制優遇などの調査から申請代行まで全てお任せいただけます。

お客様の導入検討にあたり、設置費用の回収年数など無料で試算させて頂いております。

まずはお気軽にお問い合わせください。