再生可能エネルギー普及の後押しとして、2012年7月から導入された「再エネ賦課金(正式名称:再生可能エネルギー発電促進賦課金)」をご存知でしょうか?

「再エネ賦課金」は、国民の電気料金に上乗せする形でまかなわれており、その負担額は年々増える傾向にあります。

再エネ賦課金について理解を深めることは、電気料金の削減を図るうえで役立つでしょう。今回は、再エネ賦課金の仕組みや計算方法、減免制度の条件などを解説します。

目次

2024年度の再エネ賦課金が決定

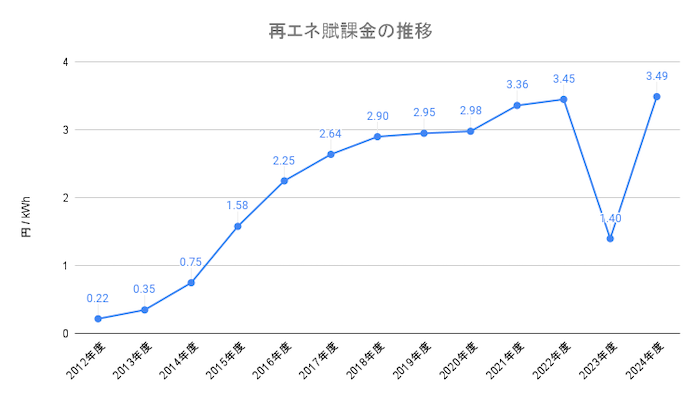

経済産業省は、2024年3月19日に、2024年度の再エネ賦課金の単価を「3.49円 / kWh」とすることを公表しました。

グラフのように、2023年度は1.40円 / kWhと再エネ賦課金の単価が大幅に下がりましたが、2024年度はふたたび単価が上昇することとなりました。

1kWhあたり「2.09円」値上がりするため、たとえば年間の電気使用量が50万kWhの企業なら、

再エネ賦課金だけで年間の負担が約100万円増加することになります。

(参照元:再生可能エネルギー発電促進賦課金の推移|新電力ネット)

再エネ賦課金とは?

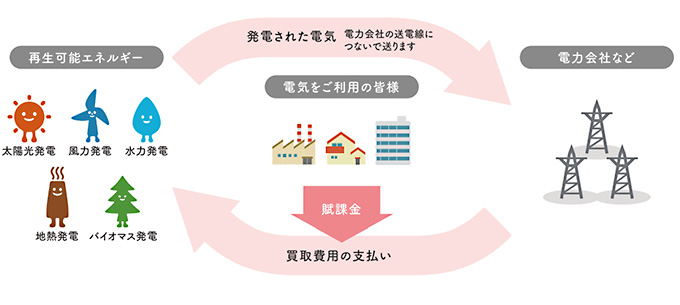

再エネ賦課金は、電力会社が再生可能エネルギーで作られた電気を買い取るための費用として、需要家(電気を使用する企業や家庭など)が電気料金の一部として負担している料金です。

再生可能エネルギーの普及促進を目的として「再生可能エネルギー特別措置法」により2012年7月から始まりました。

再エネ賦課金の仕組み

引用元:制度の概要|固定価格買取制度|なっとく!再生可能エネルギー

電力会社は「再エネ賦課金」として集めた資金で、再生可能エネルギー発電事業者から電気を買い取ります。

また、再エネ賦課金の金額は、電力会社から毎月送られる「検針票(電気ご使用量のお知らせ)」に記載されています。

再エネ賦課金の計算方法は、

となっており、月の電気使用量が多いほど負担が増していきます。

また、賦課金単価は調達価格等算定委員会の意見を踏まえて毎年、経済産業大臣が決定しています。

再エネ賦課金はおかしい?制度開始の経緯を解説

「そもそもなんで再エネ賦課金を徴収されなきゃいけないの?」と感じた方もいるかもしれません。ここでは再エネ賦課金の始まりの経緯を解説します。

再エネ賦課金が始まった経緯には、日本のエネルギー事業があります。化石燃料が乏しい日本では、エネルギー自給率が諸外国と比べて11.8%と低い水準です。そのため、電気料金は化石燃料の市場価格に強く影響を受けています。

そこで、化石燃料によるエネルギー供給の一部を再生可能エネルギーで賄うことで、燃料価格の高騰に伴う電気代の上昇の抑制になると考えられています。

そこで、再生可能エネルギー普及を促すための方法の1つとして、再エネ賦課金という制度が設けられました。

再エネ賦課金と固定価格買取制度の関係

再エネ賦課金は、固定価格買取制度(FIT)と関係が深い制度です。

2013年時点での環境省の推測によると、再エネ賦課金のピークは2030年に訪れ、ピーク時の単価は2.95円程度になると推測されていました。

しかし、現実には2019年時点に2.95円にまで上昇したことから、再エネ賦課金単価の上昇率は環境省の推測を大きく上回る結果となりました。

電気事業に関する科学技術・経済・政策の研究開発を行う「一般財団法人電力中央研究所」の試算では、2030年には再エネ賦課金の単価が「3.5円から4.1円」にまで値上がりすることが予測されています。

2030年以降は値下がりが続く見通し

環境省が2013年にまとめた推計によると、再生可能エネルギー導入量の減少やFITの買取期間終了案件の増加により、2030年以降は再エネ賦課金の単価は値下がりが続くとみられています。

ただし、予想より賦課金単価の上昇が早く進んでいることからも、推計どおりになるかどうかは不透明だといえるでしょう。

再エネ賦課金の支払いを抑える方法

賦課金減免制度を利用する

再エネ賦課金は、電気使用量に伴い負担額が増していきます。

そのため、特定事業者の国際競争力の維持・強化の観点から一定の条件を満たす事業所については「減免措置(賦課金減免制度)」が用意されています。

この賦課金減免制度は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の改正によって2016年11月からルールが見直されています。

| 認定基準 |

|---|

| 製造業においては電気の使用に係る原単位※が平均の8倍を超える事業を行う者、非製造業においては電気の使用に係る原単位が平均の14倍(製造業、非製造業ともに5.6kWh/千円)を超える事業を行う者。 ※電気の使用に係る原単位とは、エネルギー使用に相関のある指標に対するエネルギー使用量のこと。(電気使用量(kWh)÷指標(売上高)) |

| 申請事業所の申請事業における電気使用量が年間100万kWhを超えること。 |

| 申請事業における電気使用量が申請事業所の電気使用量の過半を占めていること。 |

| 原単位の改善のための取り組みを行う者。(優良基準) |

| 減免率 |

| 事業の種類及び事業者の原単位の改善に向けた取組の状況 に応じて減免率を適用。 |

「原単位の改善のための取り組みを行う者」は次のいずれかを満たしていることが条件です。

- 11月1日前に終了した直近事業年度から起算して、過去4事業年度分の原単位の変化率の平均の値が99%以下である。

- 11月1日前に終了した直近事業年度又はその前事業年度において、各事業年度の原単位が、それぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、11月1日前に終了した直近事業年度から起算して、過去4事業年度分の原単位の変化率の平均の値が105%以下である。

- 11月1日前に終了した直近事業年度の前事業年度から起算して、過去4事業年度分の原単位の変化率の平均の値が99%以下である。

- 11月1日前に終了した直近事業年度の前事業年度又はその前事業年度において、各事業年度の原単位が、それぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、11月1日前に終了した直近事業年度の前事業年度から起算して、過去4事業年度分の原単位の変化率の平均の値が105%以下である。

減免制度の申請を行おうとする事業者は、定められた様式の書類、決算報告書などの事業売上高や、電気使用量を証明する書類を事業者本社の所在する地域の経済産業局に提出しましょう。

その際、公認会計士または税理士の確認書類が必要になります。減免認定の申請の受付期間は毎年11月の1カ月間と決まっており、期限を過ぎると申請を受け付けてもらえないため注意してください。

申請を行い経済産業局の審査に通過すると、減免認定通知が送付され、受け取った後は、電力会社に申し出ることで翌年の再エネ賦課金が減免されます。減免制度の申請手続きの詳細や必要書類の確認などは、資源エネルギー庁が掲載する「各経済産業局の窓口」をご確認ください。

賦課金減免制度の優良基準

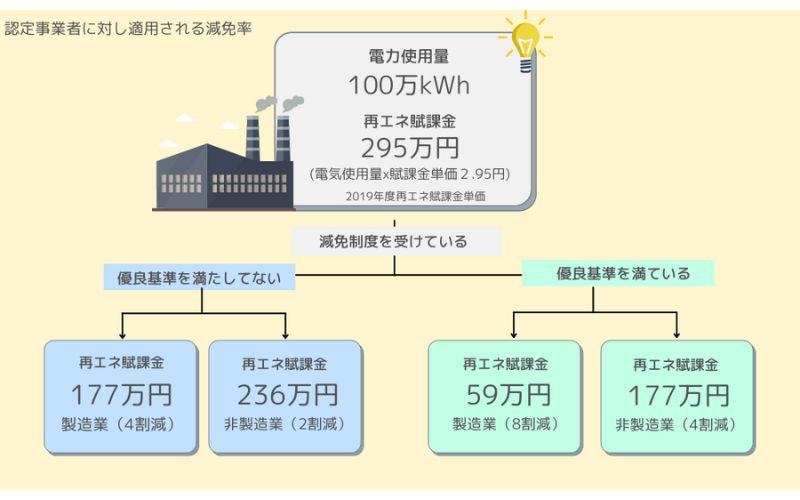

賦課金減免制度の減免率は、事業の種類や事業者の原単位の改善の取り組み状況によって2割から8割まで幅があります。

優良基準※3 満たす 満たさない 製造業等 ※1※2 8割 4割 非製造業等 ※1※2 4割 2割 ※1農業・林業、漁業、鉱業・採石業・砂利採取業については製造業の減免率と同等とする。

減免認定手続|なっとく!再生可能エネルギー

※2事業の種類は日本標準産業分類の細分類(4桁)を基に区分することとする。

※3電気の使用に係る原単位の改善に向けた取り組みの状況に係る基準。優良基準を直近2事業年度連続で満たさない場合は認定基準を満たさない。

たとえば、電力多消費製造業者の年間電気使用量が100万kWhだと仮定した場合、減免制度を受けていなければ2019年度の単価であれば295万円の再エネ賦課金が発生します。

減免制度を受けた場合、4割減少(177万円)の再エネ賦課金となります。

さらに優良基準を満たしている場合は8割(59万円)まで再エネ賦課金を下げることができます。ただし、2年連続で優良基準を満たせなかった場合は、減免認定の基準を満たしていないと判定されますのでご注意ください。

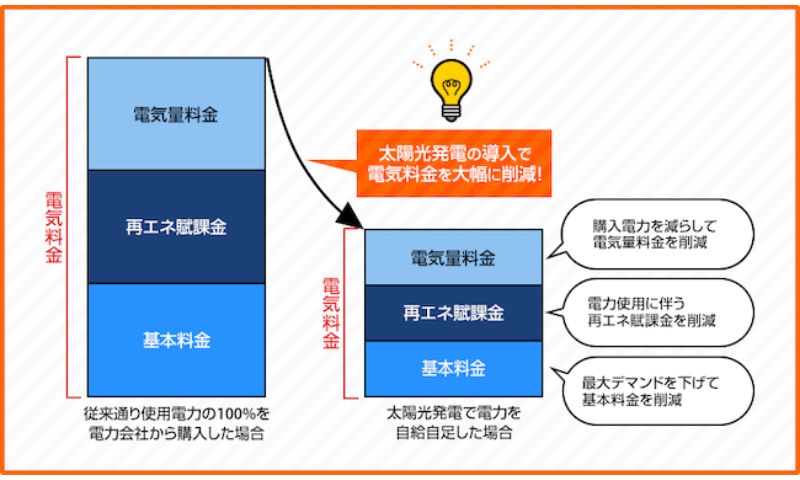

太陽光発電を導入する

再エネ賦課金は、電力会社からの電気の供給量に比例して負担が大きくなります。つまり、電力会社から購入する電気を減らすことが、電気料金(再エネ賦課金)の負担を下げることに繋がります。

工場など電気使用量が多い事業所では、事業所の敷地内(屋上や遊休地)などに太陽光パネルを設置して自社で作った電気を使用することで、電力会社から購入する電力量を削減できます。

また、太陽光発電によって得られた電気は電力会社を介さないため、電気使用量に伴う再エネ賦課金や消費税なども削減でき、今後の電気料金上昇リスク(再エネ賦課金の上昇・燃料価格の上昇・消費税の増税など)の影響も軽減できます。

電気の品質は、発電方法に関わらず一定です。事業所の屋根が広く、電気の使用量が多い企業・法人であれば、今後の電気代上昇リスクを回避する意味でも、太陽光発電の設置を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

再エネ賦課金の支えがあり、国内の再生可能エネルギー導入は急速に普及が進んでいます。一方で、固定価格買取制度(FIT)の買取対象である再生可能エネルギー設備が急増したことで、経産省が推測しているよりも早い段階で再エネ賦課金が上昇しており、国民負担の増大が課題となっています。

電力会社に依存せず、自家消費型太陽光発電(再エネ)による電力調達を行うことで、電気料金の値上がりにも備えることができます。また、CO2を排出しないクリーンな電気を取り入れることで企業価値の向上にも繋がります。

ハウスプロデュースでは、企業向けに太陽光発電に関するご相談を承っております。

導入を検討されるお客さまには、電気使用量などヒアリングしたうえで無料で導入効果をシミュレーションいたします。太陽光発電にご興味がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。