地球温暖化への対策が国際的な課題として挙げられるなか、環境にやさしい再生可能エネルギーの普及が進んでいます。

この記事では、再生可能エネルギーの種類や特徴、導入時のメリットやデメリットについて詳しくご紹介します。

目次

再生可能エネルギーとは

再生可能エネルギーとは、温室効果ガスを排出しないエネルギーのことで、太陽光・水力・風力・地熱・バイオマスなどがあります。石炭や石油のように枯渇する心配がなく、永久的にエネルギー源として使用できると認められています。

再生可能エネルギーは、世界を取り巻く環境問題への対策の1つとして、日本を含む多くの国で導入が進んでいます。

温室効果ガスは地球温暖化に影響を与えている

再生可能エネルギーの導入が急速に進んでいる理由の1つは、温室効果ガスによる地球温暖化の進行を抑制するためです。主な温室効果ガスには、二酸化炭素・一酸化窒素・メタン・フロンガスがあります。

特に、地球温暖化にもっとも影響を与える二酸化炭素は人間活動によって大量に大気中に放出されているものの、その二酸化炭素を吸収する森林は減少するという悪循環が地球上で起きています。

また、二酸化炭素の次に地球温暖化への影響が大きいメタンは、水辺で枯れた植物の分解・天然ガスの採掘・家畜のげっぷなどにより発生します。 地球温暖化に影響を与える温室効果ガスを減らす対策の整備は、地球規模の課題といえます。

パリ協定では温室効果ガス排出ゼロを目指している

パリ協定とは、2015年11月から12月にかけてパリで行われた「国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)」で採択された国際条約です。気候変動に関する目標・取り組みが定められており、目標の1つとして「2050年以降に世界中の温室効果ガス排出を実質ゼロにする」ことを目指しています。

日本では2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにする方向性

パリ協定が定められた時点での日本の温暖化対策の目標は、2050年までに80%の温室効果ガスを削減することでした。

しかし、2020年10月26日に菅内閣総理大臣が「2050年までに温室効果ガスの排出を全体として実質ゼロにする」と、目標の引き上げを宣言しました。

これにより、日本においてもこれまで以上に地球温暖化への対策が進み、その一環として再生可能エネルギーの導入が加速していくことが予測されます。

自然エネルギーとの違い

再生可能エネルギーのうち、自然現象を利用するものを「自然エネルギー」といいます。生物由来の有機性資源を利用する「バイオマス」や「温度差」は、再生可能エネルギーには含まれますが自然エネルギーには含まれません。

以下の記事にて、自然エネルギーについて詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

再生可能エネルギーの種類

太陽光発電

太陽光発電は、再生可能エネルギーのなかでも人気が高まっている発電方法です。日本の全発電量に占める割合では、2014年は1.9%でしたが2019年には7.4%まで伸びています。

太陽光が当たると発電する太陽光パネルを、空き地に設置して電気を売ったり、家庭や企業が屋根に設置して電気を自ら使ったりする方法で普及してきました。

太陽が出ていれば常に発電し、温室効果ガスを出さないため、永久的な資源であるうえに環境負荷が少ないエネルギーとして導入が増え続けています。

風力発電

風力発電は、風の力を利用して風車の羽根を動かし、モーターの動力を電気エネルギーに変換します。

風さえあれば発電できるため、温室効果ガスを排出せず環境にやさしい発電方法です。また、太陽光とは異なり、風があれば夜でも発電できるメリットがあります。

導入コストや設置場所の確保が課題ですが、大規模な発電所が建設できれば火力並みに発電できます。そのため、風が強い洋上への設置計画も進んでいるようです。

水力発電

水力発電の仕組みは、簡単にいえば水の勢いを使って水車やタービンを動かし、そのエネルギーを電気に変換するものです。太陽光や風力とは異なり、天候の条件に影響されず安定して一定量の電力を供給できます。

水資源が豊富な日本では、これまでも大規模なダムを利用して水力発電が行われてきました。今後は、上下水道や農業用水を利用した中小規模の水力発電の建設の活発化していくとみられています。

地熱発電

日本は火山帯に位置するため、地熱の利用が注目されてきました。 地熱発電は、地下に存在するマグマのエネルギーを使用し、蒸気の力でタービンを回して発電するため、枯渇の心配がなく長期的に安定した電力供給が期待できる発電方法です。

また、発電時に使用した蒸気や熱水を、ビニールハウスの温度調整や地域の暖房などに利用できるため、副次的な価値も生み出します。地下1,000メートルから3,000メートルの深部で発電するため、建設コストは大きいですが、建設後は気候や時間に関係なく安定した発電が可能です。

バイオマス発電

バイオマス発電は、動植物などの生物から生まれる資源を、燃焼したりガス化したりして生まれるエネルギーを利用して発電します。

バイオマス資源には、たとえば間伐材・家庭の生ごみ・家畜の排泄物・廃油・下水や汚泥などがあります。これらの資源を利用することで、廃棄物の減少・再利用が促進され、地域環境の改善に繋がります。

バイオマス資源は全国各地に分散しているため、収集や搬送にコストがかかるデメリットがあるものの、エネルギーの有効活用のために普及が望まれる発電方法です。

再生可能エネルギーの特徴

枯渇しないエネルギー源

再生可能エネルギーは、石炭や石油などの化石燃料と異なり枯渇の心配がないという特徴があります。 資源は太陽・水・風・地熱などの自然界にあるエネルギーであり、永久的に使えるのです。

温室効果ガスを排出しない

再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出しないエネルギー源です。化石燃料は、燃焼してエネルギーをつくる際に二酸化炭素などの温室効果ガスが発生しますが、再生可能エネルギーは資源そのものに備わる性質を利用してエネルギーをつくるため、温室効果ガスが発生しません。

どこででもエネルギーを調達できる

再生可能エネルギーの3つ目のの特徴は、どこででもエネルギーを調達できることです。設置場所に適した条件はあるものの、太陽・風・水といった自然のエネルギーはどこにでも存在するため、基本的に場所を選ばずにエネルギーを調達できます。

再生可能エネルギーのメリット

地球温暖化対策になる

2020年現在、日本のエネルギー源の主力は石炭・石油などの化石燃料です。化石燃料の燃焼で発生する温室効果ガスは、地球温暖化の原因になります。一方、再生可能エネルギーは温室効果ガスを排出しないため、地球温暖化対策に繋がります。

エネルギー自給率が高くなる

日本のエネルギー資源は、海外から輸入される化石燃料に依存する状況が続いています。再生可能エネルギーの導入が進めば、日本のエネルギー自給率を高めることができます。 幸い、日本は自然エネルギーが豊富な国であるため、再生可能エネルギー普及の追い風となるでしょう。

再生可能エネルギーのデメリット

季節や気候の影響を受けやすい

再生可能エネルギーは自然界にある資源を利用するため、季節・時間・気候などに発電量が影響されやすいデメリットがあります。

人類の技術が進んだとはいえ、さすがに天候や季節をコントロールすることは不可能です。そのため、状況によっては発電量の安定供給ができない可能性があります。

エネルギー調達コストが高い

どの再生可能エネルギーにも当てはまるデメリットとして、調達コストが高いことがあります。導入後はメリットが大きいとはいえ、初期費用が高いこともあり気軽に導入できるとはまだまだいえないのが2020年11月現在の状況です。

ただ、メーカーの努力によって初期費用の低下傾向が続いていることや、普及を促すための政策が打ち出されていることは、再生可能エネルギー導入の後押しとなっています。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)の仕組み

再生可能エネルギーの普及に向けた国の施策の1つに、再生可能エネルギーの固定価格買取制度があります。この制度を解説します。

固定価格買取制度(FIT)とは

固定価格買取制度(FIT)とは、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定期間、固定価格で買い取ることを国が約束する制度です。

この制度により、導入コストがかかる再生可能エネルギー発電設備において費用回収の目途がたちやすくなり、普及の促進に繋がっています。

買取の対象

固定価格買取制度(FIT)の対象となるエネルギー源は太陽光・水力・風力・地熱・バイオマスの5種類です。

また、発電した電気は全量が買取対象となりますが、住宅に設置した太陽光発電設備や、工場・倉庫・店舗など事業所の屋根に設置した50kW未満の太陽光発電設備の場合は、自ら電気を消費することが優先され、余った電気のみが買取対象となります。

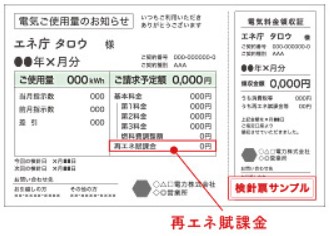

再生可能エネルギー発電促進賦課金とは

電力会社が、固定価格買取制度(FIT)によって電気を買い取るためには、費用が必要です。この費用の一部は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下、再エネ賦課金)」として、電気を利用するすべての国民の電気料金と一緒に徴収されています。

再エネ賦課金の負担額は電気の使用量に比例するため、電気使用量が多いほど高くなります。再エネ賦課金の単価が上昇傾向であることを問題視する声もありますが、再生可能エネルギー発電の普及を促し、日本のエネルギー自給率向上に貢献しています。

日本における再生可能エネルギーの現状と課題

低いエネルギー自給率

日本は化石燃料資源に乏しく、エネルギー供給のうち8割以上を海外から輸入した化石燃料に依存しています。

特に東日本大震災の後は、エネルギー自給率が10%以下となっており、この数値を改善しエネルギーの安定供給をしていく必要があります。

日本は太陽・水・風・地熱などの再生可能エネルギー源が豊富なため、これらを活かしてエネルギー自給率を高めていくための土台はそろっているといえます。

世界に比べて高い調達コスト

しかし、再生可能エネルギー普及の必要性があることはわかっていても、なかなか日本で普及が進んでいないのが現状です。その理由は世界に比べて高い調達コストにあります。

日本で再生可能エネルギーが主力電源となるためには、調達コスト削減が重要です。 固定価格買取制度の価格設定やメーカーの技術開発によって、今後の再生可能エネルギー調達コスト削減が期待されます。

調達したエネルギーの供給

日本では、再生可能エネルギーで調達した電力の供給にも課題があります。これまで、大規模電源は居住する人が多い地域のそばに作られてきました。しかし、従来の大規模電源が作られた地域と再生可能エネルギー電源に向いている地域は、必ずしも一致しません。

そのため、再生可能エネルギーを電力系統と繋げる際、高い費用・時間・系統の空き容量がないなどの課題に直面します。再生可能エネルギーの普及が進んでいる海外の手法を導入しながら、系統の課題を解決する仕組みづくりが望まれます。

企業の再生可能エネルギーに関する取り組み

RE100(アールイー100)とは

RE100(アールイーひゃく)とは、企業で使用するエネルギーを100%自然エネルギーでまかなうことを宣言した国際的な企業集団です。

目標として、2050年までに事業活動に使うエネルギーを再生可能エネルギーのみで調達することを掲げています。 規模の大きい企業向けの取り組みで、2020年11月現在、日本企業は42社が参加しています。

RE100について、以下の記事で詳しくご説明していますので、こちらもご覧ください。

再生可能エネルギー発電施設の設置

企業が再生可能エネルギーに関する取り組みを行う方法の1つは、再生可能エネルギー発電施設を設置することです。

たとえば、企業の屋根や土地に太陽光パネルを設置し、自ら電気を使用する方法があります。日本企業として初めてRE100に参加した株式会社リコーの例をみていきましょう。

リコーは、2017年4月にアメリカのニュージャージー州にある事業所に太陽光発電設備を導入しました。これにより、事業所で使う電力の約50%を再生可能エネルギーでまかなえることが見込まれています。

日本の事業所においても、バイオマス発電と水力発電の実験を地域と連携しながら進めており、「2050年に温室効果ガスの排出をゼロにする」という同社の目標に向けて着々と取り組んでいます。

再生可能エネルギーの購入

企業の再生可能エネルギー活動は、自ら発電設備を設置することだけではありません。 自家発電が難しい場合でも、再生可能エネルギーで発電された電気を供給している電力会社から購入することで再生可能エネルギー比率を上げられます。

全国に32店舗を持つ株式会社丸井グループが、「みんな電力」という電力会社と契約した例をご紹介します。

みんな電力は、太陽光発電のオーナーと提携しており、さらに供給する電力が自然エネルギーであることを特定できる技術を導入しています。丸井グループは、みんな電力から電気を購入することで、使用電力の再生可能エネルギー比率を向上させています。

再生可能エネルギーの利用状況

世界的に見れば以前に比べコストも低減してきた再生可能エネルギーですが、世界および日本での利用の現状はどうでしょうか?

世界での利用状況

国際的な自然エネルギー政策ネットワーク組織「REN21」が2020年6月に発表した報告によると、世界における再生可能エネルギーの発電量は大幅に増大しています。しかし、2013年から2018年のエネルギー総需要は毎年4%増加しており、その効果は相殺されているといわざるを得ません。

またIEA(国際エネルギー機関)は新型コロナウイルスによる世界的な経済活動の停滞により、2020年のCO2の排出量は最大8%減少すると予測しています。ただし、パリ協定の目標を達成するためには2020年に行われたようなロックダウンを10年間続けてもまだ足りない状態です。

日本での利用状況

2018年の日本全体の電源構成において、自然エネルギーを含む再生可能エネルギーの割合は15.3%でした。数値からみても、日本において再生可能エネルギーが主力とはいえない状況です。

前述したように世界平均と比較すると、国内の自然エネルギーの発電コストは割高です。自然エネルギーの発電設備の建設は地理的条件に大きく左右されるため、一概に欧米諸国と比較はできません。

日本は平野部が少ないため、それがコスト高に繋がっているという指摘もあります。また、地震や台風に耐えうる設備を建設するために、工事費が割高になるという要因もあるでしょう。

一方で、発電設備をめぐる流通構造や、非効率な商慣行がコスト削減を阻害しています。再生可能エネルギーのさらなる普及のためには、まだまだ改善すべき課題があります。

まとめ

今回は、再生可能エネルギーに関わる情報をご紹介しました。

日本においても、2050年までに温室効果ガスをゼロにする目標が宣言されました。そのため、再生可能エネルギーの普及が進み、化石燃料に代わって主力電源化することがそう遠くない未来に実現するかもしれません。

太陽光設置お任せ隊(運営:株式会社ハウスプロデュース)では、企業向けに太陽光発電に関するご相談を承っております。導入を検討されるお客さまには、電気使用量などお伝えいただければ無料で導入効果をシミュレーションいたします。太陽光発電にご興味がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

使用電力の再生可能エネルギー比率を上げ、電気代削減にも繋がる自家消費型太陽光発電について、以下のページで詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。