年々深刻化する地球温暖化を防ぐために、CO2排出削減に繋つながる行動が求められます。この問題は、個人が真剣に考える必要があるのと同時に、企業にも社会的責任が求められます。

企業規模や事業内容によって異なりますが、とくにCO2排出量が多いのが工場です。今回の記事では、工場におけるCO2削減対策について、中小企業が手軽に実施できる方法も含めてわかりやすく解説します。

目次

世界におけるCO2削減対策の現状

日本だけでなく世界の動向を見てみると、多くの企業が環境問題に取り組んでいる理由がみえてきます。

2015年にフランス・パリで開催された「COP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)」では、以下の長期目標が掲げられました。

上記の目標は、COP21に参加した世界200カ国が合意し策定されたものであり、先進国はもちろんのこと途上国も対象に含まれます。そして、参加国に対しては5年ごとにCO2削減目標を更新し、目標を深掘りすることも求められています。

日本も、2050年までにCO2の排出量と吸収量の差分を実質的にゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目指しています。

このように、世界的にCO2排出が共通の社会課題として認識されており、それに合わせて国内外の企業も環境問題に対する具体的な取り組みを続々と始めている状況です。

工場がCO2削減に取り組むメリット

「環境問題に取り組んだところで経営上のメリットはない」という考えや、「環境問題は大企業など資金に余裕のあるところが取り組めば良い」という考えもあるでしょう。

しかし、実際には企業規模や業種を問わず、あらゆる企業が取り組んでいく必要があります。そして、環境問題に取り組むことでさまざまなメリットが得られることも事実です。

企業イメージの向上

CO2排出削減に取り組むことは、企業イメージの向上につながります。

自社の利益を追求することは当然ですが、利益だけを追求するあまり、環境へ悪影響を及ぼすと企業イメージが低下し、事業にも影響する可能性があります。

企業として環境問題に取り組むことは、企業の信用度を向上させ企業イメージの向上につながります。また、「この企業で働きたい」と感じる求職者が現れ、優秀な人材獲得にも結びつくと考えられます。

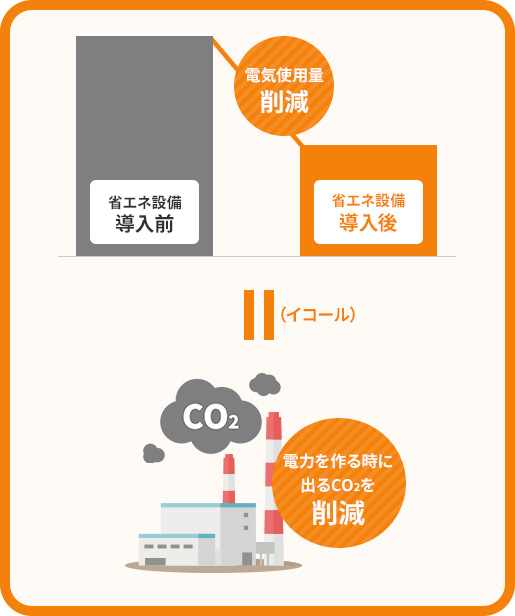

節電によるコスト削減

CO2の削減に取り組むことにより、節電によるコスト削減にもつながります

企業の節電方法は、省エネ設備(LED電球など)の導入などが考えられます。省エネ設備を導入することで、CO2排出量を減らし、節電によるコスト削減にもつながります。

ビジネスチャンスの拡大

近年、SDGs(持続可能な開発目標)に対する社会の関心が高まり、大手企業が積極的にSDGs経営を採用しています。

一方、多くの中小企業は、大手企業との提携や下請けによって、サプライチェーンの一端を担う立場としてビジネスを行っています。

仮に、サプライチェーンを構成する中小企業が環境破壊につながる行動をとった場合、大手企業に対しても社会からの厳しい目が向けられます。

そのため、大手企業が取引先企業に対して、環境問題に関する一定の基準や指針などを設けるケースが増えています。

SDGsの目標の多くはCO2削減と関連が深いため、環境への積極的なアプローチは新たなビジネスの拡大につながる可能性があります。

補助金・助成金の対象となる

CO2削減を目的とした設備などを導入する場合、資金力が乏しい中小企業にとっては経営に大きな負担がのしかかります。そこで、国や自治体は、さまざまな条件に応じて補助金や助成金の制度を設けています。

たとえば、環境省の「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)」では、CO2排出量削減に向けた計画策定や設備更新に対して、100万円から5億円の補助金が交付されます。

上記補助金以外にも、CO2排出削減の取り組みに対する支援が政府や自治体で設けられているため、自社が当てはまるものが無いか、設備導入を依頼する業者に質問することをおすすめします。

(参照元:工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(PDF)|環境省)

工場におけるCO2削減方法の例

設備規模の大きい工場では、生産活動で多くのCO2を排出します。

そのため、工場の省エネ対策を実行することにより、多くのCO2削減が期待できるほか、電気代の削減によって経営効率アップにも繋がるでしょう。

では、工場のCO2排出削減対策としてどのような方法が考えられるのか、例をピックアップしながら紹介します。

省エネ機器の導入によって事業活動に伴うCO2排出を削減する

工場内の設備を導入・更新する際の工夫や、既存設備を運用するうえでの工夫によって、大きなCO2排出削減効果があります。いくつかの対策例を挙げていきます。

燃焼設備の空気比を適正化する

ボイラーなどで燃焼する際、空気の量が少ない場合は不完全燃焼で燃料のロスが発生し、逆に空気の量が多すぎると余った空気が排ガスとして熱を吸収しロスが生じます。 ボイラーの空気比は1.0に近いほど熱損失を抑えて燃焼できます。

- 対策事例1

-

燃料が都市ガスで蒸発量5トン以上10トン未満の3基のボイラーがある施設において、ボイラーの空気比を0.1下げることで、以下のような効果が得られています。

- 都市ガス削減量:438,000㎥N/年

- 省エネ量:180GJ/年

- 温室効果ガス削減量:9.2t-CO2/年

- エネルギー削減額:248,000円/年

(参照元:産業部門(製造業)の温室効果ガス排出抑制等指針(PDF)|環境省)

エネルギー消費効率が高いボイラーの導入

工場で使用しているボイラーを、エネルギー消費効率が高いものに置き換えることで、使用エネルギーの大幅な削減に繋がります。

- 対策事例2

-

ある工場では、エコマイザーやエアヒーターといった、熱やエネルギーを回収して再利用する高効率ボイラーを導入することで、以下のような効果を得ています。

- ガス節約量:5,000㎥/年

- ガス代削減:45,000円/年

- CO2排出削減量:11,385kg-CO2/年

- 原油の削減量:5,805L/年

(参照元:産業部門(製造業)の温室効果ガス排出抑制等指針(PDF)|環境省)

動力設備の回転数制御装置を導入

機械を一定の回転数で運転していると、必要以上の風量や水量を送る場合があります。

状況に合わせてポンプやファンなどの動力の回転数を制御するインバータなどを導入することで、使用エネルギーを削減できます。

- 対策事例3

-

ある工場では、ポンプやファンにインバータを導入することで、使用する流量・圧力に応じて必要最小限のエネルギーで稼働するよう制御しました。これにより、以下のような効果が得られています。

- 電力節約量:9,000kWh/年

- 電気代削減額:135,000円/年

- 原油の削減量:2,313L/年

- CO2排出削減量:3,438kg-CO2/年

(参照元:産業部門(製造業)の温室効果ガス排出抑制等指針(PDF)|環境省)

空調効率を高めてCO2を削減する

外壁や屋根が金属製の建物は、夏は暑く、冬は寒くなりがちで、冷暖房を常時稼働しているケースもあるでしょう。

しかし、空調機器はエネルギー消費が大きく、CO2排出の要因にります。空調の設定温度を1℃上げる(暖房時は下げる)と、10%近くの省エネに繋がるといわれています。

とはいえ、作業効率や従業員の体調のことを考えると、省エネのために空調を弱めることが必ずしも正解とはいえません。そこで、効率的な空調稼働で省エネやCO2排出削減につながる施策をいくつかご紹介します。

ビニールカーテン

工場は扉を開け放していたり、建物に隙間があり、空調が効きにくいケースが多いです。

ビニールカーテンで広い場所を区切ることで、冷気や熱の移動を制限し、空調効率を高められます。

また、製品を保管する倉庫や冷蔵・冷凍室の扉付近にビニールカーテンを設置すれば、室内の温度変化を抑え、無駄な電力を消費しないため、CO2排出削減に繋がります。

遮熱・断熱塗装

遮熱塗装や断熱塗装を工場の屋根や壁面に施すことで、室内が外気温の影響を受けにくくなります。これにより、空調効率を向上し、CO2排出量削減に貢献します。

また、環境面のメリットだけでなく、老朽化した外観を美しくするほか、屋根の強度を高める効果や、汚れ・サビを防ぐ効果も期待できます。

空調制御システム

空調制御システムを導入すれば、外気温を読み取って自動で温度を設定してくれます。

アダプタなどの取り付けで済み、空調自体を入れ替えなくてよいため、機器そのものを入れ替えるより容易に取り組めます。

メーカーごとの差はありますが、導入前より30%近く省エネ効果が得られるものもあり、CO2排出削減に貢献します。

下記の記事では、工場の省エネ・CO2排出削減に繋がる方法をさらに詳しく紹介しています。

LED照明や高効率の空調などへの買い替え

手軽に始められる工場内でのCO2排出削減対策としては、LED照明やエネルギー効率が高い空調への切り替えをする方法もあります。

従来の白熱灯からLED照明に変更した結果、消費電力が大幅に下がったという事例もあり、大きなCO2排出削減効果が期待できます。加えて、人感センサーなどを搭載した照明設備を導入すれば、照明の消し忘れも防止できるでしょう。

空調設備が老朽化し、買い替えを検討している場合には、エネルギー効率が高い製品を選ぶことも有効です。

工場内の温度や湿度は、作業員のモチベーションにも影響を与えます。そのため、空調効果を維持しつつ省エネも両立することは経営の面からも大きなメリットがあるでしょう。

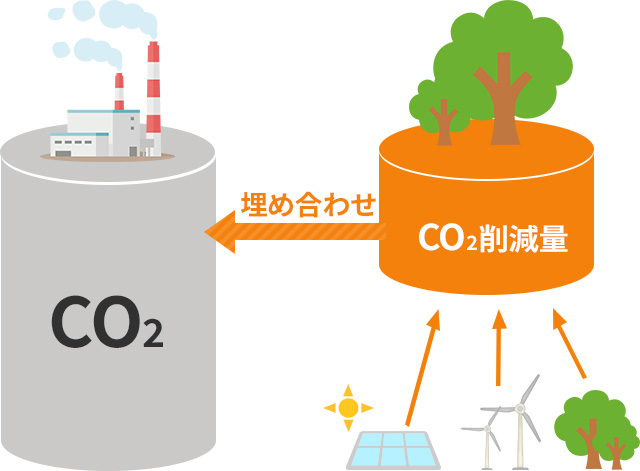

カーボンオフセット

脱炭素に向けた企業努力をしても、自社が排出するCO2量そのものをゼロにすることは難しいです。

カーボンオフセットとは、自社で削減しきれないCO2量のすべてまたは一部を、CO2削減に繋がる取り組みによって埋め合わせ(オフセット)することを指します。

カーボンオフセットの方法はさまざまで、たとえば下記のような取り組みがあります。

- 商品の売上の一部を環境活動を行う団体に寄付する

- 商品の売上の一部を利用して、他者が発行している「J-クレジット」を購入する

- コンサートなどのイベント開催によって排出される温室効果ガス排出量を、クレジット購入によって埋め合わせる

電気自動車の導入

電気自動車は、走行時にCO2を排出しないため、社用車として導入することで自社のCO2排出削減に繋がります。

たとえば、社用車として採用されるケースが増えている日産の「リーフ」は、同クラスのガソリン車と比べてCO2排出量を約32%削減(※)します。

- 原料の採掘・製造・輸送・廃棄まですべての段階で排出するCO2排出量の比較(10万キロ走行時)

(参照元:電気自動車はガソリン車と比べて、CO2(二酸化炭素)排出量はどのくらい違うか教えて。 |日産自動車株式会社)

エネルギーマネジメントシステム

エネルギーマネジメントシステム(以下、EMS)は、工場やビルなど事業所内のエネルギー使用状況を「見える化」するシステムです。

EMS自体が電気代を削減するわけではありませんが、エネルギー消費が効率化できていない機器を特定し、効率的な省エネ・CO2排出量削減をおこなうことができます。

- エネルギー消費が効率化できていない機器を特定し、メンテナンスに活かす。

- 稼働効率の低下や消費電力の変化から、機器の老朽化や故障を察知し、省エネ機器や制御装置の導入判断に活かす。

- 消費エネルギー量からCO2排出量が算出できるため、省エネの取り組みによるCO2排出削減量が具体的にわかる。

自家消費型太陽光発電

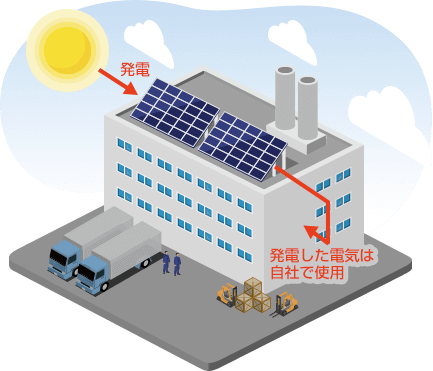

自家消費型太陽光発電とは、建物の屋根や屋上、空き地などにソーラーパネルを設置し、そこで発電された電力を自社で消費するというものです。

これにより、電力会社から電気を購入する量が大幅に減少するため、自社の電気代削減とCO2排出量削減に繋がります。

太陽光発電システムの導入には初期費用が必要になりますが、国や自治体の補助金・助成金が適用されれば、導入費用を軽減できます。

また、導入後は毎月の電気代を節約できるため、長期的なコスト削減につながります。

太陽光発電は工場と相性が良い

工場を持つ製造業は、さまざまな業種の中でもとくに太陽光発電によるメリットが出やすい業種です。その理由は、おもに以下の2つです。

- 工場の広い屋根面積を活かして多くのソーラーパネルを設置できる。

- 太陽光発電は昼に発電量が大きくなるため、昼間の電気使用量が多い時間帯に効果的に電気代を削減しやすい。

多くの工場・製造業の経営者が課題としている電気代削減・CO2排出削減・BCP対策など、複数のメリットが得られることも魅力の1つです。

工場に太陽光発電を導入するメリット・デメリットについて、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもぜひご覧ください。

【実例】自家消費型太陽光発電で工場のCO2排出量を大幅に削減

当社(ハウスプロデュース)による自家消費型太陽光発電システム導入事例のなかから、CO2排出量削減を目的として導入いただいた事例をご紹介します。

LPガス蒸発器の製造業を行う「カグラベーパーテック株式会社」様の事例では、電気代削減と同時にCO2排出量の削減に努め、自社の脱炭素化を進める目的で太陽光発電システムを導入いたしました。

これにより、以下のような導入効果が得られました。

- 太陽光パネルを設置した施設の年間の電気使用量を約71%削減、年間の電気代では約185万円を削減。

- 年間のCO2排出量を約81 t – CO2削減。

- 同社自身もクリーンエネルギー事業を手がけていることから、ブランディングに寄与。

このように、自家消費型太陽光発電システムを導入することで、電気代を削減しながら、大幅にCO2排出量を削減できます。

コスト0円で自家消費型太陽光発電設備を導入する方法

自家消費型太陽光発電は、補助金や助成金が存在するとはいえ、大きな初期費用がかかることに変わりはありません。そのような場合でも導入しやすい方法として、初期費用をかけずに導入できる方法があることをご存知でしょうか?

PPAモデルによる導入では、太陽光発電システムにかかる初期費用の負担がありません。

長い目でみれば自社購入がもっとも経済的なメリットが出ますが、自社の状況によっては、初期費用をかけずに太陽光発電を導入する方法を検討してみましょう。

まとめ

工場において、消費電力の削減はCO2削減にも繋がるため、環境配慮型の経営が求められている現在、中小企業も含めて真剣に取り組む必要があるでしょう。

企業や工場が実践できるCO2排出削減対策にはさまざまな方法があります。そのなかでも自家消費型太陽光発電は、多くのソーラーパネルを設置できる広い屋根を持つ工場と相性が良く、高い効果が見込めます。

ハウスプロデュースは、太陽光発電関連の施工で累計6,500件以上の実績を積むなかで培ったノウハウを活かし、最適な設計・施工で太陽光発電システムを導入します。

ご相談いただいたお客様には、無料で導入効果のシミュレーションを行います。CO2排出量削減の方法として太陽光発電を検討している方は、まずはお気軽にお問い合わせください。