世界では欧米を中心に「低炭素化」から「脱炭素化」への移行が進んでいます。

この流れは日本にとっても例外ではなく、2020年10月には菅内閣総理大臣が「2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする」と表明したほか、2021年5月には「改正温対法」が成立しました。

SDGsやRE100など、国際的な取り組みの一環としては以前から注目されていましたが、いまや脱炭素経営は日本の中小企業にとっても無関係ではありません。

今回は「中小企業の脱炭素経営」という視点で、取り組むべき背景やメリット・デメリットを解説していきます。

目次

企業が脱炭素経営に取り組むべき理由

企業が脱炭素経営に取り組むべき理由を、ピックアップしてご紹介します。

世界で脱炭素化が叫ばれている

世界の各国が脱炭素化に取り組む大きな理由は、地球温暖化による気候変動を抑制することです。

温室効果ガスの影響で、海水温や海面水位の上昇・気候変動による自然災害の発生が問題になっています。

地球温暖化対策の国際的な取り決めである「パリ協定」では、世界共通の長期目標として以下を掲げています。

- 世界共通の目標

- 世界の平均気温上昇を産業革命(1880年)より前に比べて2℃未満に保ち、1.5℃に抑える努力をする

また、2015年に国連サミットで採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」は、貧困・飢餓・健康・平和など世界のさまざまな課題を17個の目標として掲げています。これらの目標の多くには、気候変動や環境問題が大きく関わります。

投資家・ステークホルダーからの評価に関わる

近年は、投資家やステークホルダー(利害関係者)による評価という観点から、脱炭素化に取り組む企業が増えています。

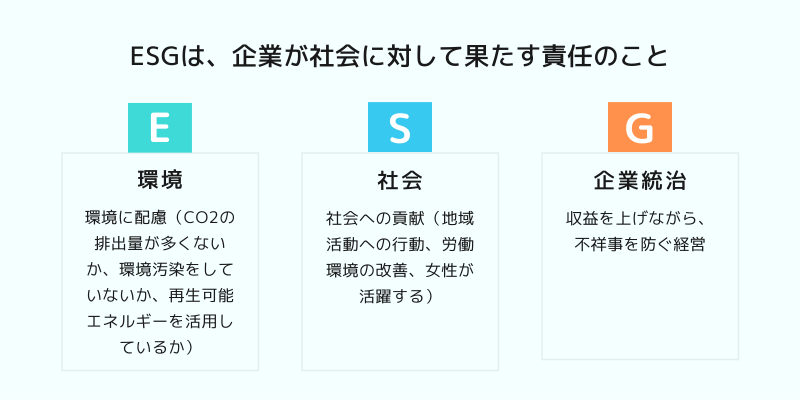

投資家の間では、従来の財務情報だけでなく環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の要素を重視した「ESG投資」の重要度が増しています。ESG投資は、リスクを抑えつつ長期的に運用することに適しているとされ、大きな資産を運用する機関投資家を中心に普及しています。

また、企業の事業活動やサプライチェーンでは、さまざまなステークホルダーと関わります。最近は、取引先の選定にも「脱炭素経営に取り組んでいること」を重視するケースがあるため、自社の企業価値向上のためにも脱炭素経営を進める企業が増えています。

消費者の意識の変化

脱炭素社会に向けた取り組みの普及とともに、消費者の意識が変化していくことが考えられます。

たとえば、北欧のスーパーマーケットでは、商品の製造や流通の過程で排出したCO2の量に応じて価格が決められる仕組みがあります。

この仕組みのなかでは、製造過程でのCO2排出量が多い商品は価格が上がり、消費者に選んでもらいにくくなるリスクがあります。

日本においても、政府や企業がこういった仕組みを整備する可能性はあります。その時に出遅れないためにも、今から自社の脱炭素化を進めておくことは有効といえます。

中小企業が脱炭素経営に取り組むメリット

中小企業が脱炭素経営に取り組むことでどのようなメリットがあるのか解説していきます。

省エネ対策によるコスト削減

脱炭素経営といえば社会貢献がメインの意義と思われがちですが、自社のコスト削減という意味でも大きなメリットがあります。

自社の脱炭素経営を進めていくためには、省エネ対策や再生可能エネルギーの導入などの取り組みが不可欠です。

たとえば、省エネルギー効率が良い工業機械や最新の空調・再エネ設備などを導入することで、自社のエネルギーや資源の使用量が減らせるため、光熱費や物流コストの削減に繋がります。

とくに電気使用量の削減対策をしておくことで、2022年度に起きたような電気代高騰の影響を最小限に留めることができます。

企業の社会的責任を果たす

脱炭素経営は企業の社会的責任を果たすことにつながります。環境に配慮した経営を行うことで、社会的に認められる企業としての評価が高まり、ブランドイメージの向上にも繋がります。

環境に配慮した製品やサービスの提供

脱炭素経営に取り組むことで、環境に配慮した製品やサービスを提供できます。

たとえば、環境に優しい素材を使用した商品や、省エネ性能が高い製品などが挙げられます。

これにより、環境に関心を持つ顧客層からの支持を得ることができ、市場競争力の向上につながります。

企業の評価向上と新たなビジネスチャンスの創出

脱炭素経営に取り組むことで、新たなビジネスチャンス創出に繋がります。

また、近年は大手企業を中心に、自社だけでなく取引先企業にも温室効果ガスの排出削減を求める動きが強まっています。

「メインの取引先が脱炭素経営に取り組み始めている」「今後は大手企業とも提携し、さらなる事業拡大を目指したい」という状況であれば、中小企業も脱炭素経営に取り組むことで自社の対外的な評価に繋がるでしょう。

社員の信頼獲得や人材獲得力の向上

中小企業が脱炭素経営に取り組むことで、社員の信頼獲得や人材獲得力の向上に寄与します。

どんな人でも、自分が誇れる企業で仕事をしたいという気持ちは少なからずあるはずです。

環境に配慮した経営を行うことで、社員のモチベーションや満足度を高め、さらに生産性の向上にも繋がる可能性があります。

また、環境問題など社会の課題解決に繋がることを就職の軸の1つとする求職者が増加傾向にあるため、そういった人材の獲得力強化にも繋がるでしょう。

資金調達が有利になる

中小企業が脱炭素経営に取り組むことで、資金調達で有利になる可能性があります。

その背景には、先述したESG投資において脱炭素の取り組みが重要な要素であることが挙げられます。

ESG投資は日本でも増加傾向にあり、環境に配慮した経営を行うことで投資家や金融機関の評価を高められます。

中小企業が脱炭素経営に取り組むデメリット

中小企業が脱炭素経営に取り組むことはメリットばかりではありません。取り組む前に理解しておきたいデメリットを解説していきます。

資金面の負担

脱炭素経営を進めるためには、再生可能エネルギーの導入・CO2排出の少ない製造設備・環境価値の購入などの取り組みを行う必要があります。

これらの取り組みには初期費用や維持費がかかるため、費用の捻出が難しいこともあります。

時間的なコスト増加による経営効率の低下

脱炭素化に取り組むためには、エネルギーや原材料の使用量の把握・排出量の計測・データ管理など、多くの作業が必要です。

これらの作業に慣れるまで時間を要するため、一時的に経営効率が低下する可能性があります。

脱炭素を推進する人材確保が難しい

脱炭素経営を社会全体に浸透させるためには、脱炭素事情にある程度知識のある人材が音頭をとっていく必要があります。

さらにそれが各部署の垣根を超えて影響力を発揮し、調整ができる人となると、脱炭素を推進する人材の確保・育成がそもそも大変です。

担当部署を作るだけでなく、ある程度トップに近い人材が指揮をとって意思決定していくことも必要だといえます。

取り引きを行う企業の変化

脱炭素経営に取り組む際、直接的なCO2排出削減だけでなく、サプライチェーン全体での削減に注目する大手企業もあります。

このような企業との取り引きを行う場合、自社の既存の取引先のなかに「昔からの付き合いがあるものの、脱炭素経営に取り組んでいない企業」があれば、その企業との提携を見直さざるを得ない場合があります。

今後、中小企業が脱炭素経営に取り組まないリスク

今後、脱炭素経営に取り組まないことによって予想されるリスクを挙げていきます。

1. 環境関連の法律・税制に対するリスクの上昇

企業が脱炭素経営に取り組まない場合、CO2排出量に応じて課税される温対税の負担が大きくなったり、省エネ法の規制対象になったりするリスクが上昇します。

温帯法・炭素税

「2050年に日本の温室効果ガスの排出を実質ゼロにする」という目標のため、環境省は温対税の税率増加や、新たな炭素税の導入を検討しています。

いずれも、太陽光発電などクリーンエネルギーを使用し、自社のCO2排出量を削減することでリスクを軽減できます。

省エネ法

政府は、早ければ2023年の春に省エネ法を改正し、施行することを目指しています。

現行の省エネ法でも、対象となる企業は中長期のエネルギー計画を策定することが求められています。改正後は「再生可能エネルギーの使用割合を示した目標を定め、報告する」という義務が追加される見込みです。

カーボンプライシング

今後は、日本においても、二酸化炭素の排出量に応じて企業がコストを負担する「カーボンプライシング」が導入される可能性があります。

| 炭素税 | 企業などに対しCO2の排出量に応じて課税する制度。日本では実質的な炭素税といえる「地球温暖化対策税」が2012年から導入されている |

|---|---|

| 排出量取引制度 | 企業が排出できるCO2の排出量の上限を設定し、それを超える企業は、上限に達していない企業からお金を払って不足分を買い取る制度 |

| 炭素国境調整措置 | 輸入品に対して、その製品の製造過程で出たCO2の量に応じて課税する制度 |

上記のような制度が本格的に導入されたとき、金銭的に損をしないためにも、脱炭素経営に早めに取り組んでおくことは意義があるといえます。

2. 取り引きの機会損失リスクの上昇

今後は、脱炭素経営に取り組まないことが、取り引きの機会損失に繋がるかもしれません。

たとえば、米国のアップル社は、自社の脱炭素化を進めるほか、日本企業を含むサプライヤー(部品などの調達先)にも再生可能エネルギーの利用を求めています。

日本企業では、トヨタ自動車株式会社や積水ハウス株式会社がサプライヤーを選定する時に環境問題への取り組みを考慮する方針を示しています。

2021年10月には、ついに世界のファストフード大手であるマクドナルドが、2050年までに自社全体のCO2排出量を実質ゼロにすると宣言しました。マクドナルドが動いたことは、畜産・農業・輸送など、幅広い分野の脱炭素化を加速させるでしょう。

- Point

- 大手企業を中心に脱炭素経営の動きが進めば、関係する中小企業も対応する必要が出る可能性がある。取り組まなければ、ビジネスチャンスを逃すことも十分考えられる。

3. 雇用に影響を及ぼす可能性

脱炭素への取り組みは、雇用面でもメリットがあります。今の求職者は、企業がSDGsやESGに積極的であることを応募の基準の1つとしています。

株式会社日本総合研究所の調査では「環境問題や社会課題に取り組んでいる企業で働く意欲があるか」というアンケートに対して、全体の9.9%が「とてもそう思う」、37.3%が「ややそう思う」と回答しています。

4. 金融機関や機関投資家からの評価が下がる可能性

ESG投資が普及しているため、脱炭素経営に取り組まないことが金融機関や機関投資家からの評価の低下に繋がる可能性があります。

脱炭素化に向けた取り組みの考え方と計画策定

脱炭素経営に取り組むための考え方と計画の進め方を解説していきます。

基本的な考え方

自社で脱炭素経営に取り組む際の、温室効果ガス削減の基本的な考え方は以下のとおりです。

-

可能な限り、エネルギー消費量を削減する(省エネを進める)

例)高効率の照明・空調・熱源機器の利用等 -

エネルギーの低炭素化を進める

例)太陽光・風力・バイオマス等の再エネ発電設備の利用、CCS付き火力発電の利用、太陽熱温水器・バイオマスボイラーの利用等 -

電化を促進する(熱より電力の方が低炭素化しやすいため)

例)電気自動車の利用、暖房・給湯のヒートポンプ利用等

温室効果ガスの大幅削減に向けた計画策定のステップ

温室効果ガスの大幅な削減のためには、省エネ対策だけでなく、再生可能エネルギーの活用が重要になります。自社で再生可能エネルギーを利用できる可能性があるか、以下の4ステップで探りましょう。

STEP 1長期的なエネルギー転換の方針の検討

都市ガスや重油を使用している設備があれば、それらを電化したり、バイオマス・水素などの燃料に転換できないか検討します

STEP 2短中期的な省エネ対策の洗い出し

[STEP1]で検討したエネルギー転換の方針をもとに、追加でできる省エネ対策を検討します

STEP 3再生可能エネルギー電気の調達手段の検討

温室効果ガス削減目標を達成するために必要な再エネ電気量を算出し、自社でできそうな再エネ電気調達手段を探します

STEP 4削減対策の精査と計画へのとりまとめ

対策の実行に必要な投資額が財務に与える影響を分析しながら、どの方法を採用するか精査し、計画としてまとめます

(参考:中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック|環境省)

中小企業が脱炭素経営に取り組む方法

実際に脱炭素経営に取り組むためには、どのような方法があるのでしょうか。いくつかの方法を挙げていきます。

電力会社を新電力へ切り替え

電力会社の切り替えは、脱炭素経営の方法の1つです。

2016年の電力自由化から、電力小売事業へ乗り出す一般企業(新電力)が増加しました。 なかには再生可能エネルギーで発電した電気を購入できるプランを用意している新電力もあり、脱炭素経営の一環として役立てられます。

電力会社を変更するだけなので、設備の導入費用などが必要なく取り組めることがメリットです。電力会社の変更と太陽光発電の導入を同時におこない、大幅に会社の電気代を削減している事例もあります。

省エネ設備の導入

企業の電気使用量のうち多くを占める空調設備を中心に、省エネ設備を導入することも脱炭素経営の一環となります。

以下に、設備による省エネ化の例を挙げます。

- 年式の古い空調設備を高効率のものに買い替える

- 高効率コンプレッサーを導入する

- LED設備を導入する

- 高効率変圧器を導入する

- 高効率冷凍・冷蔵設備を導入する

- 高効率の給湯機を導入する

- 電気自動車の導入

カーボンオフセット

脱炭素経営をしたいと考えていても、自社での温室効果ガス削減が難しい場合もあります。

そのような場合は、削減できない分のすべてまたは一部を、植林・環境保護活動への寄付・温室効果ガスの排出削減量を購入して埋め合わせする「カーボンオフセット」という方法があります。

「カーボンオフセットをしているから脱炭素経営に十分取り組んでいる」という位置づけではなく、あくまで自社でのCO2削減に取り組んだうえで、どうしても削減しきれない場合に行うことが望ましいとされています。

自家消費型太陽光発電の導入

企業の屋根・屋上・所有している土地に太陽光発電設備を導入し、発電した電気を自ら使用ことを「自家消費型太陽光発電」といいます。

火力発電と異なり、発電の際にCO2を排出しないため、自社の脱炭素経営に大きく貢献するでしょう。

さらに、電力会社から購入する電力量が減るため電気代削減効果が見込めるほか、SDGsへの取り組みへの貢献や、銀行や金融機関からの評価に繋がるなど、さまざまなメリットがあります。

事業所を持つ企業であれば、規模に関わらず取り組みやすい方法であり、大手企業だけでなく中小企業にも導入が広まっています。

まとめ

ここまでご紹介したように、中小企業も脱炭素経営に取り組むべき時代となっています。

日本は「2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする」という目標を立てているため、今後さらに脱炭素の風潮は強まるでしょう。早めに取り組むことで、企業としての価値向上にも繋がります。

当社・ハウスプロデュースへのお問い合わせでも「そろそろ環境経営・脱炭素に取り組まないと、と考えている」「取引のある大手企業から脱炭素化を求められている」といった内容のお問い合わせをいただくケースがあります。

さまざまな脱炭素経営の方法のなかでも、太陽光発電は脱炭素だけでなく電気代削減や非常用電源としての活用など、さまざまなメリットがあります。検討する場合は、お気軽にお問い合わせください。ハウスプロデュースでは、太陽光発電のプロがお客さまの事業所の設置条件に合わせたご提案を行います。