2023年現在、気候変動による地球温暖化が国際社会で大きな問題となっています。

このような環境問題は規模が大きいため、多くの人々が「自分たちには関係がない」と考えがちです。

しかし、環境問題は様々な要因が絡み合い、私たちの家庭生活や企業のビジネスにも密接に関係しています。

昨今では特に、脱炭素やSDGsなど環境配慮を求める取り組みが広がっており、企業における環境への影響が問題視される機会が増えています。

- 「脱炭素という言葉をよく耳にするが、具体的に何をすべきなのか?」

- 「取り組む必要性は感じるが、どこから始めれば良いのか?」

企業の経営者や担当者の中には、このような疑問を抱えている方も多いでしょう。

今回は、そうした方々の参考となるよう、日本企業が取り組む環境対策の事例をご紹介します。

ぜひ、ご自身の企業の取り組みの参考にしてください。

目次

消費者の環境意識の高まりと企業による環境対策の重要性

近年の環境問題の深刻化に伴い、企業の環境への取り組みが重要視されています。

日本生命保険相互会社の2021年のアンケート結果(回答者数:10,138名)によると、「環境問題の解決に向けて今後必要だと考えることは何ですか?」という質問では、全世代において58.9%の方が「企業の取り組みと強化」と回答しもっとも多い結果になりました。また、24.9%の方が「企業への法的規制」と回答しました。

次に、「機能が同様の場合、商品購入の際に何を最重視しますか?」という質問では、全世代において21.2%の方が環境負荷と回答しました。この結果は1位の価格、2位の安全性に次いで3位となります。

また、消費者の環境負荷のない商品への関心は高まっていますが、価格差があまり大きくなければ購入する傾向にあることもわかりました。

「環境へ配慮していない商品との価格差がどの程度までであれば環境負荷のない商品を購入しますか?」という質問では、全年代で73.2%の方が、環境に配慮していない商品よりも価格があ高い場合でも、環境負荷のない商品を購入すると回答しました。そのうち約30%の方が1.2倍以内であれば購入すると回答しています。

最後に、「カーボンニュートラルの実現に向けて特に必要だと思うものはなんですか?」という質問に対して、全年代で42.4%の方が再生可能ネルギーの普及と回答して1位となっており、次いで「火力発電の削減」と回答した方は全年代で18.3%で2位という結果になりました。

参照元:ニッセイ インターネットアンケート〜環境問題について〜

調査時点:2021年9月環境対策で企業に求められる取り組み

アンケート結果からは、日本の消費者は環境問題への関心が高く、企業の取り組みや環境負荷の低い商品への購入意欲が高まっていることがわかります。

具体的には、環境問題の解決に向けては「企業の取り組みと強化」がもっとも必要であると考える人の割合が多く、また、機能が同様の場合の商品購入においても、環境負荷を重視する人は増加傾向にあります。

ただし、消費者は環境問題に対して意識が高まりつつあるものの、実際に行動に移す際には価格や利便性などの要素も考慮することが重要です。

今回のアンケート結果を踏まえた具体的な対策としては、企業は以下の3つの取り組みが重要だと考えられます。

- 環境負荷の低減に取り組むことを明確に宣言し、具体的な目標や計画を示す。

- 環境負荷の低い商品やサービスの価格を抑えるため、生産や流通の効率化を図る。

- 消費者に対して、環境負荷の低減の重要性を啓発する。

そもそも環境問題には何があるの?

環境問題は、人間の活動によって引き起こされる地球環境の変化によって、人類の将来にとって大きな脅威となります。

これらの環境問題には海洋汚染、化学物質・有害廃棄物の越境移動、オゾン層の破壊・地球温暖化、生物多様性の喪失、資源の減少、森林破壊・砂漠化の進行、酸性雨の発生などがあります。

- 海洋汚染

- 人間活動によるプラスチックごみやマイクロプラスチック、有害物質の排出が海洋汚染を引き起こしています。国際法による規制も存在しますが、問題は深刻化しています。有害廃棄物の越境移動:欧米諸国が途上国に化学物質や有害廃棄物を放置し、環境汚染を引き起こしています。

- オゾン層の破壊と地球温暖化

- クロロフルオロカーボン(CFC)などの物質によるオゾン層の破壊と二酸化炭素(CO2)の排出による地球温暖化が進行しています。これらに対する国際的な対策が取られています。

- 生物多様性の喪失

- 乱獲や自然開発により、野生生物の種が絶滅の危機に瀕しています。国際的な条約で保護されている種もあります。

- 資源の枯渇

- 鉱物資源の枯渇に対処するために、「都市鉱山」の概念が提唱されています。これは、電子製品などからリサイクルされる金属の利用を指します。

- 森林破壊と砂漠化の進行

- 森林破壊は生態系や地球温暖化に影響を与えており、砂漠化も進行しています。国際的な取り組みでこれらの問題に対処しています。

- 酸性雨の発生

- 酸性雨は生態系や建築物に悪影響を及ぼしており、東アジアでも問題となっています。国際的なモニタリングと対策が実施されています。

これらの問題は国境を越えて影響を及ぼし、そのため多くの国際協力と条約が締結されています。

例えば、ロンドン条約、バーゼル条約、ウィーン条約、モントリオール議定書、気候変動枠組み条約、ワシントン条約、ラムサール条約などがこれにあたります。これらの環境問題への対策は、国際的な協力と共同の取り組みが必要とされています。

日本企業の環境問題への取り組み事例

森永製菓株式会社が取り組む環境問題への対策

環境汚染物質の管理・削減

森永製菓株式会社は「大気汚染等の公害や、自然環境・生態系の破壊を防ぐ」ことを、環境に対する基本的な考え方としています。

実際に、以下3つの活動に取り組まれています。

- 大気汚染物質の排出抑制

- 工場部門のボイラーをすべて都市ガス燃料仕様に変更し、窒素酸化物や二酸化炭素の排出を削減しています。そのほか、営業車に低排出ガス車を導入するとともに、取引先にも敷地内でのアイドリングストップを要請しています。

- 水質汚濁防止

- 工場部門すべての排水処理設備に対して、自社で水質管理基準を設定し、定期的な管理を行っています。

- 化学物質の管理

- ISO14001を活用したり、「PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)」にもとづいて化学物質を管理したりして、安全の徹底と排出量の削減を推進しています。

生態系の保護

生物多様性の保全や生態系の保護のために、以下5つの活動を行っています。

- 森永製菓グループ調達方針の制定

- 会社独自の調達方針を取り決め、地球環境に配慮した原料の調達活動を行っています。

- RSPOへの加盟

- 2019年10月から「RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil:持続可能なパ―ム油のための円卓会議)」に参加しています。

- FSC®認証紙の使用

- 適切な管理をされた森林や供給源から製造されたFSC®認証紙の使用へ移行しています。

- サステナブルカカオ豆

- 自然と子どもを守りながらカカオ農家の繁栄を促進を反映するというビジョンを持つ「ココアホライズン財団」に認証されたカカオ豆を使用しています。

- F伊賀・エンゼルの森自然体験

- 三重県の「伊賀・エンゼルの森」で環境教育NPOと共同で、環境を守ることの大切さを子どもたちに教える活動を行っています。。

水資源の有効利用

森永製菓株式会社は、水資源の有効利用にも努めています。

国内外の事業所において、WRI(世界資源研究所)が定めた基準をもとに水ストレス評価を行い、水ストレスの高い地域を特定したうえで、効率的な利用に努めています。

(※水ストレス:水使用において、日常生活に不便を感じる状態。よく使われる指標では、生活・農業・工業・エネルギー・環境に使われる水資源量が1人あたり1,700㎥ / 年下回ると「水ストレスがある状態」とされる。)

キッコーマングループが取り組む環境問題への対策

CO₂排出量の低減

キッコーマングループでは、二酸化炭素排出量の低減のための活動を、すべての工場・事業所で推進しています。以下のように、各部門での取り組みや、第三者の評価を軸としています。

| 生産部門 |

|

|---|---|

| 物流部門 |

|

| オフィス部門 |

|

| 社外評価システムの活用 | 社外評価制度の1つであるCDP*などを活用し、自社の活動の向上に努める。 (※CDP:ロンドンに事務所を置く非営利団体CDPがと機関投資家が連携して運営するプロジェクト。主要国の時価総額上位企業に対して、環境戦略や温室効果ガスの排出量の開示を求める。) |

排出される副産物や廃棄物の削減と再生利用

キッコーマングループは、製造の過程で排出される副産物や廃棄物の削減や再利用を推進しています。

たとえば、しょうゆの生産で発生する「しょうゆ粕(かす)」を、燃やして家畜用飼料として利用するほか、紙製品化して名刺に利用しています。

そのほか、豆乳の製造において発生する「おから」を食品原料として利用したり、工場からの排水を浄化する際の副産物である「汚泥(おでい)」を農家用の肥料として提供したりしています。

参照元:資源の活用|キッコーマングループ

用水使用量削減と水環境の保全

キッコーマングループでは「水」を貴重な社会の資源として認識し、有効に使用するために下記2つの取り組みを行っています。

- 用水の使用量削減

- 製造時の冷却工程で使用したきれいな用水を、場内の洗浄用水として再利用しています。

- 水環境の保全

- 排水の水質基準を厳しく設定し、工場周辺の水環境を守ろうとしています。ある工場の排水処理施設では、オゾン反応装置を搭載して排水を浄化してから河川に放出しています。

ISO14001の認証を取得

ISO14001は、自社の活動による環境負荷を最小限にするように定めた仕様書です。キッコーマングループは、1997年に日本の食品業界ではじめてISO14001の認証を取得した企業でもあります。

2011年6月には、国内主要事業所を対象としてISO14001の一括認証を取得するなど、環境保全をより一層推進する体制を整えています。

味の素グループが取り組む環境問題への対策

環境に配慮した容器や包装資材

味の素グループは、顧客の「環境にやさしい商品を購入したい」というニーズに応える商品づくりを推進しています。

- 独自の環境マーク表示

- 「味なエコ」という独自の環境マークを作り、このマークが表示されていれば「環境に配慮した商品である」ことを消費者にわかりやすく伝えています。

- 新ペットボトルの使用

- 主力のコーヒー商品すべてに、使用済みペットボトルを再生して作られた「フレンドリーボトル」を使用しています。

- 植物由来プラスチックの活用

- 商品の包装材料に植物由来の「バイオマスプラスチック」を活用することで、二酸化炭素の排出を抑制しています。

- 原料を無駄なく活かす製品づくり

- 味の素グループでは、商品の原料を無駄なく使い切る工夫をしています。

- 原料を無駄なく活かす製品づくり

- 味の素グループでは、商品の原料を無駄なく使い切る工夫をしています。

参照元:環境に配慮した容器包装の開発|味の素グループ

地球にやさしい資源開発

味の素グループのもう1つの取り組みは地球にやさしい資源開発です。

- カツオの生態調査

- 主力製品に欠かせないカツオ資源を守るため、生態調査を行いカツオの回遊経路・水温・水深のデータなどを収集しています。

- 地球にやさしい畜産を広げる

- 豚や鶏のエサに、自社で開発した飼料用アミノ酸を配合して栄養素のバランスを整えます。飼料効率が向上し、排泄物から発生する温室効果ガスの削減に貢献しています。

- 生態系を守る新コンクリートの開発

- 自社のアミノ酸を混ぜた新しいコンクリートを開発しています。このコンクリートを海などにいれると、海藻が育ちやすく、貝や魚が集まることが実験で分かっています。これを活かして海や川の生態系保護に繋げています。

参照元:持続可能なカツオ漁業と資源利用を目指して|味の素グループ

キヤノングループが取り組む環境問題への対策

地球温暖化の防止

キヤノングループは、地球温暖化の原因とみられる二酸化炭素の排出量削減に向けて、製品のライフサイクル全体で取り組んでいます。

省エネルギーに配慮した製品設計:オフィス機器や医療機器などに、消費電力量や二酸化炭素排出量が少ない技術を搭載しています。

工場やオフィスでの省エネルギー活動:生産拠点の設備や空調の省エネルギー化、1つの工場だけでなく工業団地全体を巻き込んだ省エネルギー活動、環境価値の購入、社用車の電気自動車化・ハイブリッド化を行っています。

- 再生可能エネルギーの活用

- 海外の事業所を中心に、太陽光発電設備や電気自動車の充電設備を設置しています。

- 物流部門における二酸化炭素削減

- 物流ルートを見直し、効率化することで二酸化炭素の排出量削減を目指しています。

- 自然災害リスクへの対策

- 災害監視を行うネットワークカメラの導入や、洪水リスクのある地域では高台に工場を移転するなどの対策を行っています。

参照元:製品ライフサイクルのあらゆるステージでCO2排出削減に努めています。|キヤノングループ

省資源・リサイクル・廃棄物削減

キヤノングループは、限りある資源の有効利用と廃棄物削減のための活動を推進しています。

- 資源循環の取り組み

- 自社製品において、資源を繰り返し使用する「製品 to 製品」を追求しています。

- 製品の再出荷

- 使用済み複合機のリマニュファクチュアリング(使用済み製品を分解・清掃し、新品同様の品質まで回復させて再出荷すること)を推進しています。

- 消耗品のリサイクル

- 回収したトナーカートリッジを拠点に集め、メンテナンス後に新しい製品の部品として再使用するなどのリサイクル活動をしています。

- 廃棄物削減の取り組み

- 廃棄物の発生抑制、廃棄物の再利用、廃棄物の再資源化を推進しています。

- 水資源使用の効率化

- 製造過程で使用する水の量を効率化し、各地域の取水制限を超えないように管理しています。

参照元:資源循環社会の実現に向けた取り組み|キヤノングループ

有害物質使用削減

キヤノングループは、地球環境や人体の健康に配慮し、化学物質を徹底管理しています。

製品中の化学物質の管理:製品に含まれる化学物質には厳しい基準を設定し、基準に則した製品開発を徹底しています。

- 生産工程における化学物質の管理

- 化学物質を「Aランク:使用禁止」「Bランク:排出削減」「Cランク:規制対象」の3つに分類し、レベルに応じた対策を行っています。

参照元:製品や生産工程で使用する化学物質の徹底管理を行っています|キヤノングループ

生物多様性の保全

キヤノングループは、森林資源や生物多様性を守るために、自然保護活動を行っています。

- グループ共通の方針を掲げ

- グループ共通の「生物多様性方針」を掲げ、さまざまな生物多様性保全活動を行っています。

- 自然共生に向けた取り組み

- 野鳥の保護活動や海草植え付け活動など、世界各地のステークホルダーと自然共生に向けて取り組んでいます。

- 森林資源の持続的活用

- 木材製品の調達に関する方針を策定し、環境に配慮された供給源の原材料から作られた用紙の使用を推進しています。

参照元:人にも自然にもやさしい社会を目指して、自然保護活動を行っています。|キヤノングループ

企業が環境問題に対して取り組むメリット

では、実際に企業が環境問題に取り組むメリットを紹介します。

企業価値の向上につながる

社会貢献のために環境問題に対する活動を行っている企業は、事業以外の部分でもイメージが向上していきます。そうなれば「ここの商品・サービスを使いたい」と思う消費者の獲得に繋がるほか、環境活動を重視する投資家や金融機関からの評価向上が期待できます。

新しいビジネス機会の創出につながる

環境保全活動を通して、さまざまな企業・業界と接点を持つきっかけに繋がります。

今まで環境への取り組みは大企業が率先して行うイメージがありましたが、トヨタやAppleが取引先にも環境活動を求める動きを見せるなど、中小企業にとっても関連性の高い活動となっています。

自社の環境保全活動が後押しして、新たな取引機会を得る可能性が期待できます。

メディア露出の可能性を広げる

環境保全活動を行ったうえで広報活動も積極的に取り組めば、新聞・雑誌・インターネット・テレビなどのメディアで取り上げられる機会づくりに繋がります。はじめは比較的小規模のメディアへの掲載でも、それが他のメディアからの取材などに繋がる可能性が期待できます。

優秀な人材確保の可能性を広げる

SDGsやサステナビリティがトレンドとなったことで、若者世代の環境への意識は高くなっています。

日本総合研究所が2020年に行った、全国の中・高・大学生を対象とした意識調査では、約半数の47.2%が「環境問題や社会問題に取り組んでいる企業で働く意欲がある」と答えています。

そのため、「取り組んでいる感」だけのPRは逆効果でしょう。環境活動で実績を作ることが、就職希望者の増加と優秀な人材確保に繋がる時代となっています。

企業の環境対策とコスト削減を同時に実現できる太陽光発電

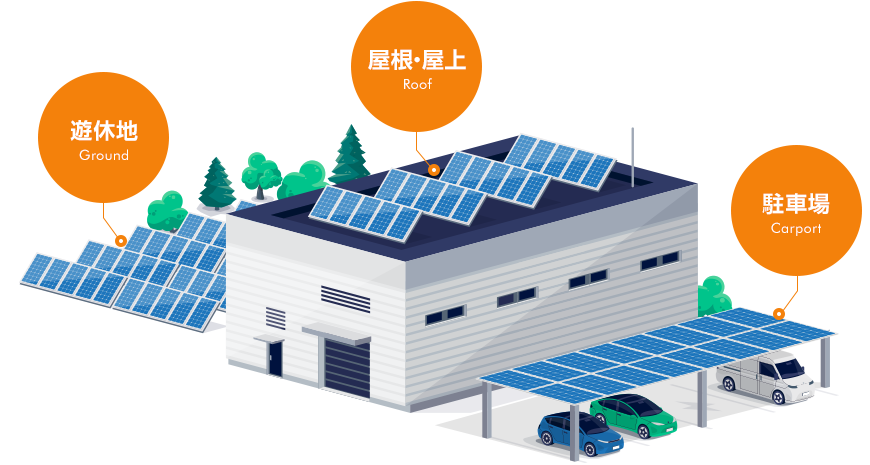

企業の事業所の「屋根」「駐車場」「空いた土地」などの敷地にソーラーパネルを設置し、そこで発電した電気(再生可能エネルギー)を自社で利用する仕組みを「自家消費型太陽光発電」といいます。

自家消費型太陽光発電を導入することで、電気代削減・CO2削減・災害対策・節税対策など、様々なメリットが期待できます。

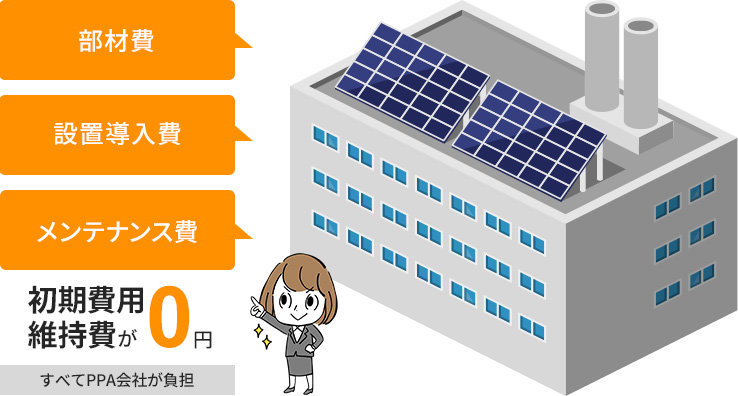

PPAなら初期費用0円で脱炭素に取り組める

昨今では、PPAという仕組みを利用することで初期費用ゼロ円で自家消費型太陽光発電システムを導入できるスキームも登場しています。

企業が脱炭素を推進する上で懸念となるコストを一切かけることなく、CO2排出削減に取り組むことができます。

PPAに関する詳しい説明は、下記のコラムで詳しく紹介しております。

【当社施工】太陽光発電をCO2排出削減に役立てている実例

CO2排出量の削減を目的として、ハウスプロデュースにて太陽光発電システムを設置されたお客様の実例をご紹介します。

工場のCO2排出を年間300トン削減|特殊金属エクセル 様

- 製造コスト削減に加えて、早期の再エネ導入による脱炭素促進で業界リードを目指したい

- 当該施設の電気使用量を約10%削減し、年間で約1,000万円の電気代を節約

- 当該施設におけるCO2排出量を約10%削減し、年間で約300t-CO2の排出を減少

金属材料製工場(埼玉事業所・R&Dセンター)の屋根上・遊休地・駐車場の3エリアに全量自家消費型の太陽光発電を導入した事例です。

太陽光のクリーンエネルギー活用により、年間1,000万円の電気代削減に加えてCO2排出量300トンの削減が見込まれています。

店舗の電気使用料を年間17%削減|珈琲所コメダ珈琲店 本店 様

- 「2050年度にCO2排出量実質ゼロ」の目標を達成するための施策の一貫としたい

- 該当施設における電気使用量を約17%削減

- 該施設におけるCO2排出量を年間10,286kg-CO2削減

飲食サービスを手がける「珈琲所コメダ珈琲店」様の本店に、自家消費型の太陽光発電システムを導入じた事例です。

屋根の構造や、店舗における電気使用量を考慮し、費用対効果が高まるよう設計・提案いたしました。

年間700トンのCO2排出量削減|シチズン時計マニュファクチャリング株式会社 様

- グループの目標である「2050年のカーボンニュートラル実現」に向けた再生可能エネルギー活用をしたい

- 年間約714.9トンのCO2排出量削減

- 工場で使用する電力の約20.4%を太陽光発電でまかなう

同グループはCO2排出削減に向けた再生可能エネルギー活用に力を入れており、本件のミヨタ佐久工場では、グループ最大規模の太陽光発電システムを導入いたしました。

自社の環境対策に向けた太陽光発電は当社にお任せください

今回の事例を踏まえて、自社で可能な範囲から取り組みを検討してみてはいかがでしょうか。脱炭素経営の実現に向けて、「太陽光発電」の設計・調達・施工までをワンストップでご依頼いただけます。

ハウスプロデュースでは、太陽光発電システムの導入効果の無料でシミュレーションを承っております。太陽光発電を用いた脱炭素経営にご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。