製造業において、工場新設は大規模なプロジェクトとなります。

この記事では、新しい工場建設にかかる費用や利用可能な補助金、関連法律について詳しく説明します。

さらに後半では、工場を新設する際に、太陽光発電システムを導入することで大きな節税メリットが得られるケースについてもご紹介します。

目次

工場における新設と増設の違い

建築用語である「新設」と「増設」は、しばしば混同されがちです。そこで、これらの用語を明確に理解するために、それぞれの定義を整理しておきましょう。

- 新設

- まだ建物が存在しない土地に新たに建物を建てること、または既存の建物を取り壊して新しい建物を建てることを指します。

- 増設

- 既に建てられた建物に隣接して新たな部分を建てたり、フロア数を増やすことを指します。

また、外観に変化がない場合でも、たとえば建物内の吹き抜けに新たな床を設置するような場合も増設に含まれます。

工場の新設にかかる費用について

2020年の、工場新設における坪単価と1棟あたりの建設費用の全国平均は以下のとおりです。

| 坪単価(全国平均) | 約70.5万円 |

|---|---|

| 1棟あたりの建設費用(全国平均) | 約1億9,700万円 |

そのうち、工場の構造別の1棟あたりの建設費用は次のようになっています。

| コンクリートブロック造 | 約500万円 |

|---|---|

| 木造 | 約2,600万円 |

| 鉄筋コンクリート造 | 約4億100万円 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 約4億2,400万円 |

| 鉄骨造 | 約2億2,300万円 |

(建築着工統計調査3 用途別、構造別/建築物の数、床面積、工事費予定額 | 統計表・グラフ表示|政府統計の総合窓口」の数値をもとに算出)

上記の金額はあくまで全国平均であり、建築条件によって変動します。

また、上記は建築費の数値で、内装費用・設備費・各種申請費用などは別途かかりますので、総合的な費用は建築業者に確認しましょう。

新設の鉄骨造工場の建設費用の推移

日本における新設の鉄骨造工場の建設費用は、2011年から2020年にかけて上昇傾向が続きました。

具体的なデータを見てみると、以下のような推移が見られます。

| 2011年 | 坪単価約42.6万円 |

|---|---|

| 2014年 | 坪単価約52.7万円 |

| 2020年 | 坪単価約70.0万円 |

この費用上昇の主な要因として、2011年の東日本大震災からの復興に伴う建築資材の需要増加による要因が大きいとされています。

また、2020年の東京オリンピックに向けた開発活動も、建築費用の上昇に一定の影響を与えたと考えられています。

工場の新設にかかる費用を抑えるための4つの建築方法

工場建設でコストダウンに繋がるポイントと、工法別の特徴に紹介します。

- システム建築

- 営業活動・設計・工場製作・アフターメンテナンスまで、建築に関わる工程をコンピューターでシステム化した工法です。

工場の建設を「パッケージ化」することで、人為的ミスを防ぎ、短工期かつ耐震性・耐久性に優れているのが特徴です。 - プレハブ建築

- 工場であらかじめ部材を製造し、現場で組み立てる工法です。費用を抑えつつ、より短い工期で施工できるのが特徴です。

- 鉄骨造(在来工法)

- 鉄骨造は、鉄筋コンクリート造に比べて費用と工期の節約になるほか、建物全体の重量が軽くなるメリットがあります。

耐火性能や防音性能が若干弱いものの、デザインや設計の自由度が高いため、十分補うことが可能です。 - テント倉庫

- テントのように、鉄骨の骨組みにシートを被せて壁や屋根を造る工法です。大幅に費用を抑えられますが、劣化しやすいデメリットもあります。

工場の新設時に知っておくべき3つの法律

工場を新設する際は、好きな場所に好きなように建てられるわけではなく、法律の範囲内でルールを守る必要があります。ここからは、工場の新設で知っておくべき3つの法律をご紹介します。

1. 都市計画法

都市計画法は、地域ごとに許可される建築の用途を定め、街全体の環境と調和を保つことを目的とする法律です。

都市計画法では、以下のように用途地域が設定されています。

| 用途地域の種類 | 全12種類 |

|---|---|

| 主な分類 | 住宅系、商業系、工業系 |

住宅系の用途地域では、小規模な工場なども建設できる場合がありますが、通常、工場は工業系の用途地域で建設されます。

2. 建築基準法

工場を新設する土地が決まったとしても、そこに好きなように工場を建てられるわけではありません。

建築基準法は、工場を含むすべての建築物に対して建ぺい率・容積率・建物の高さの制限を設けて、無秩序な建設を防ぐための法律です。

- 建ぺい率

敷地面積のうち、建物が建っている部分の面積のこと - 容積率

敷地面積のうち、建物の各階の床面積が占める面積(延床面積)のこと

また、建築基準法には日影や安全性など細かな規制もあるため、業者とよく相談して建設に取り掛かることが必要です。

工場立地法

工場立地法は「特定工場」の新設時に一定の環境基準を満たすことを義務付ける法律です。

- 特定工場に認定されるケース

-

- 業種

製造業や電気・ガス・熱供給業者(ただし、水力、地熱及び太陽光発電所は除く)。 - 規模

敷地面積が9,000㎡以上、または建築面積が3,000㎡以上の工場。

- 業種

以下のようなケースで「特定工場」に該当する建物を建設する際は、自治体への届け出が必要です。

- 特定工場の新設・増設や用途変更の場合。

- 生産品の変更、建築面積や緑地面積の変更、環境施設の設置の場合。

自治体に届け出をする際は、工場は次の環境基準を満たしていることが求められます。

- 敷地面積に対して緑地面積の割合が20%以上であること。

- 敷地面積に対して運動場や広場などの環境施設面積(緑地含む)が25%以上であること。

工場・倉庫を新設する際に受けられる補助金

工場や倉庫の新設には大きな費用がかかります。補助金が受けられれば、投資回収が大幅に早まるでしょう。ここでは、新設の際に検討したい補助金を紹介します。

(※過去の補助金の状況を確認できるよう、募集を終了した補助金を掲載することがあります)

国の補助制度

食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業:農林水産省

食品を海外に輸出する際、日本はもちろん、輸出先の国の食品衛生基準を守った管理・加工が必要です。この共通の基準を「HACCP(ハサップ)」といいます。

HACCPに沿った衛生管理を行うために、新しい工場や倉庫が必要になった場合に対して、補助金が設けられています。申請する際は、まず管轄となる各都道府県への相談が必要となります。

- 補助額上限

250万円から3.1億円 - 補助率

2分の1

(参考:食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業|農林水産省)

サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金:経済産業省

国内の生産拠点を整備し、国民が健康な生活を営むための製品の供給を安定化させ、サプライチェーンを強化することを目的とした補助金です。建物や工場で使われる機械設備が対象となります。

- 補助額上限

100億円(中小企業特例事業は5億円) - 補助率

大企業・2分の1以内、中小企業・3分の2以内

(参考:サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金|経済産業省)

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金:資源エネルギー庁

こちらは新設する工場自体にかかる補助金ではありませんが、省エネ効果が見込める設備が補助対象となっています。省エネ設備には、たとえばLED照明・断熱材・エネルギー管理システムなどがあります。新設する工場内の設備を一新し、省エネ効果を上げたい場合は検討したい補助金です。

- 補助率

4分の3、3分の2、2分の1、3分の1、4分の1、定額(対象事業や設備によって異なります)

(参考:先進的省エネルギー投資促進支援事業費交付要綱(PDF)|資源エネルギー庁)

ものづくり補助金:中小企業庁

中小企業や小規模事業者が行う「革新的なサービスや製品の開発」または「生産プロセスやサービス提供方法の改善」に必要な設備・システムの導入費用に対する補助金です。

こちらも、おもな補助対象は設備投資(機械装置・ソフトウェア構築)となりますが、新設する工場が生産性向上に繋がるものであれば、そこに導入される設備に適用される可能性があるでしょう。

- 補助額上限

【通常枠】 1,250万円 - 補助率

【通常枠】中小企業 2分の1・小規模事業者3分の2

(参考:ものづくり補助金総合サイト)

各自治体の補助制度

企業立地補助制度:各自治体

「企業立地補助制度」とは、各都道府県が主体となり、企業の投資や企業立地を促進するために設けられた制度です。地域ごとに条件や補助額が異なるため、細かい部分は各自治体のホームページなどを参照ください。

たとえば大阪府では、条件を満たした場合、以下の補助制度が受けられます。

- 補助内容

対象経費(新設の建物や取得した償却資産にかかる費用)のうち5%を補助(大阪府に本社がある場合10%)

(参考:企業⽴地の優遇制度のご案内(概要版)|大阪府)

工場の新設計画に太陽光発電の導入を検討するメリット

近年、工場の電気代削減を目的とした太陽光発電の導入が急増しています。

工場を新設する際に太陽光発電システムを導入することで、税制優遇などを受けられる可能性もあります。

ここでは、工場の新設時に太陽光発電を導入するメリットについて解説します。

新設工場の固定資産税が最大3年間、2分の1になる

新設工場における税制の検討には、「生産性向上特別措置法」に基づく固定資産税の特例が重要です。

多くの市町村では、生産性向上特別措置法において太陽光発電設備が「先端設備等」として認めています。

そのため、新設の工場に300万円以上の太陽光発電設備を導入することで、建物の固定資産税が最大3年間、2分の1に軽減される可能性があります。

生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例の要件と補助内容は以下の通りです。

- 対象企業

- 中小企業/小規模事業者

- 主な適用条件

-

- 生産性を高めるための先端設備等の取得

- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する構造物の建築

- 取得価額の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入される事業用家屋の新設

- 内容

- 対象設備に対する固定資産税を最大3年間の免税または1/2に減免

関連記事:生産性向上特別措置法を解説|太陽光発電設備は対象となるのか?

下記は、当社がお客様の新設倉庫に太陽光発電を導入した事例です。

設備導入に伴い、固定資産税の特例を受けたことで3年間で合計450万円の固定資産税の節税につながりました。

工場立地法の対策になる

工場立地法では、敷地面積の25%以上は芝生・花壇・運動場などの「環境施設」とする必要があると定められています。太陽光発電システムは、この「環境施設」として認められています。

太陽光発電システムは、工場の屋上などの活用が難しいスペースにも設置可能であるため、生産施設としての建物の面積を無駄にせず導入できます。

また太陽光発電システムの導入は、発電過程でCO2をほとんど排出しないため、工場の脱炭素化にも大きく貢献します。限られたスペースを最大限に活用しながら、自社のエネルギー効率を高め、環境に優しい運営を実現することができます。

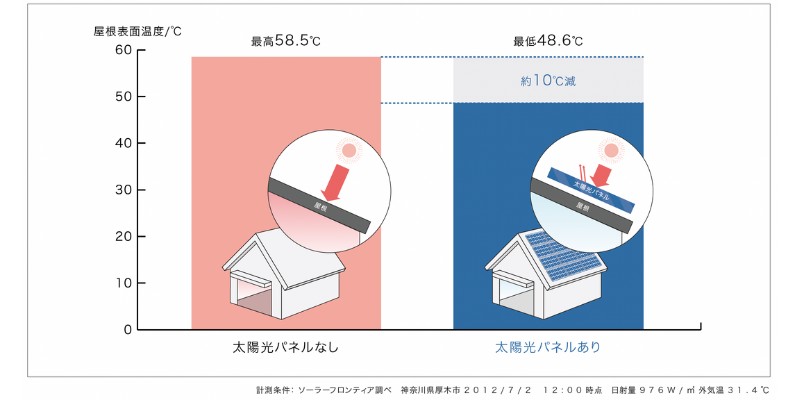

工場に一定の遮熱効果が期待できる

屋根に太陽光パネルを設置することで一定の遮熱効果が期待できます。

とくに、夏場の工場や倉庫では、空調がフル稼働していても屋内温度が40度近くなることもあります。このような環境下では、作業者の健康リスクが発生するほか、生産性を保つことが困難となります。

屋根に設置された太陽光パネルが、屋根に直接日光が当たるのを防ぐ役割を果たし、建物の屋内温度の上昇を抑制します。その結果、空調設備の負荷が軽減され寿命が延びるとともに、エネルギー効率の改善にも繋がります。

関連記事:太陽光発電で企業の電気代はどれくらい削減できる?【事例あり】

まとめ|新設工場は完成後の生産性にも注目を

新しい工場の建設には、コスト管理、法律の遵守など、多くの課題に対応する必要があります。

また、工場の完成はゴールではなく、完成後の生産性も考慮した設計が重要です。

とくに、太陽光発電システムの導入は、工場立地法における「環境施設」としての認定を受けることができるため、敷地利用の効率化に貢献します。

さらに、税制面での優遇措置や、設置後の運用コスト削減など、長期的な経済的利益をもたらす可能性があります。

太陽光設置お任せ隊(運営:株式会社ハウスプロデュース)では、太陽光発電設備の導入に関するご相談や、収支予測のシミュレーション作成など無料で承っております。工場の新設に伴って太陽光発電の導入を検討している企業さまは、まずはお気軽にお問い合わせください。