工場を持つ製造業は、消費電力が多く、電気代が高くなりやすい業種です。工場の規模によっては、電気代削減の対策をしているかいないかで、月々の電気代が数十万円や数百万円変わることも十分考えられます。

今回の記事では、工場の電気代を削減する方法を紹介するとともに、節電をするためのポイントを解説していきます。コスト削減に取り組みたい工場・製造業の方はぜひご覧ください。

消費電力が多い工場は、電気代高騰への対策が必須

日本の電気代は、2021年9月からの石炭・天然ガスの輸入価格高騰や、2022年2月からのウクライナ情勢などの影響で急激に高騰しました。2023年は政府の緩和措置もあり少し落ち着きましたが、依然として数年前より高い水準です。

とくに、消費電力が大きい工場を持つ製造業では、電気代削減の対策をしないと、電気使用量が同じでも電気代が高騰してしまいます。そのため、可能な電気代削減対策から始めることをおすすめします。

工場の電気代の削減にはどんな方法がある?

ここからは、工場の電気代削減に取り組む方法を挙げていきます。

電気代の削減方法1. 照明をLEDに交換する

工場の照明をLED照明に交換すると、電気代の大幅な削減が期待できます。

白熱灯をLED照明に交換すると、消費電力が約85%削減できるといわれています。このぶん電気の使用量が抑えられるため、電気代の削減が可能です。

(参照元:冬季の省エネ・節電メニュー|経済産業省)

電気代の削減方法2. 空調の買い替えと温度調節

工場の空調設備の買い替えや温度調節で、電気代を大幅に削減できます。

古い空調設備は省エネ性能が悪く、電気代が高くなります。最新式の空調設備に買い替えれば、約12%の省エネが可能です。

また、工場の空調は、夏季は28度、冬季は19度に設定することで、約6%(夏季)と27%(冬季)の節電効果があります。

さらに、夏季は室外機の周辺にある障害物をどかし、直射日光を避けることで、さらに10%の節電効果が期待できます。

(参照元:省エネポータルサイト|資源エネルギー庁)

電気代の削減方法3. 電力会社の乗り換えをする

従来は、工場は東京電力などの従来の電力会社からしか電気を購入できませんでしたが、現在は電力の小売自由化によって、新電力会社からも購入できるようになりました。

現在では、新電力会社が多数参入しており、各社が価格競争を繰り広げています。そのため、従来の電力会社よりも安い新電力を見つけられる可能性があります。

ただし、新電力への乗り換えは料金が安くなる可能性がある一方で、2022年のような燃料価格高騰の際に事業撤退・倒産が相次いだようにリスクもあります。慎重に検討して判断してください。

電気代の削減方法4. デマンドコントロールに取り組む

一定期間(一般的には1時間)に、ある場所で使用された電力の最大値のことを「最大デマンド」といいます。

高圧で受電する工場や事業所の場合、電気料金の基本料金は過去1年間の最大デマンド値によって設定されます。以下のような機器を活用し、最大デマンド値を抑えることで、電気料金を削減できます。

- デマンドコントローラー

工場の電気使用量を監視し、設定した値の電力を超えそうになると、事業者にアラートしたり電気機器の運転を制御したりすることで電力を抑制します。 - インバータ

機械のモーター部分を制御する装置です。工業機械や空調設備など特定のモーターの回転数を制御することで、大幅な節電に繋がるケースもあります。 - 蓄電池

蓄電池によっては「ピークカット機能」が搭載されており、電力使用が最大時(ピーク時)、または設定した電力量を超えそうな場合に、蓄電池から電力を使用すれば最大デマンド値を抑えられます。

電気代の削減方法5. 省エネ設備に切り替える

コンプレッサ・ファン・ポンプなどの消費電力量が大きい機器を省エネ設備に更新することで、大幅な電気代削減に繋がります。

省エネ機器は従来の機器に比べて、ペアリングの改良や異相誘導電動などの技術によってモーターの効率を向上させて、電力消費量を削減しています。

これにより、従来の機器に比べて50%程度の消費量削減・年間で数十万円から数百万円の電気代削減効果を得ることも十分可能です。

また、省エネ機器は、従来の機器に比べて、メンテナンスの頻度を減らすことができるというメリットもあります。

電気代の削減方法6. ビニールカーテンを設置する

ビニールカーテンには、空間を仕切るだけではなく「保温・保冷効果」を兼ね備えた製品があります。

「扉だけでは外気がたくさん流れ込んでしまう」「遮熱効果のあるビニールカーテンで保冷・保温効果を高めたい」など、工場内の目的に沿った利用が可能です。

ビニールカーテンをうまく活用すれば、空調の稼働率を抑えて電気代の軽減に繋がります。

また、レイアウトの変更がしやすいため間取り変更にも対応しやすく、透明に近いビニールカーテンであれば明るさが確保できる利点もあります。

電気代の削減方法7. 断熱塗装を取り入れる

遮熱・断熱効果がある塗装を施すことで、屋根から室内への熱伝導を防ぎ、室温の上下動を抑制する効果があります。夏場のスレート屋根の場合、室内温度上昇を5℃程度低減することも可能といわれています。

これにより、空調機器の稼働効率を高めることで、電気代を軽減する効果が見込めます。

また、塗装によって屋根の強度回復・老朽化した建物の外観を美しくする・防水性を高めるなど複数のメリットが得られることも魅力です。

電気代の削減方法8. 進相コンデンサによる力率管理

力率とは、供給された電力のうち何%が有効に働いたかを示すものです。

力率は100%が理想ですが、実際には変圧器などを経由する間に消費される「無効電力」が発生します。無効電力が発生すればするほど、「使わない電力にお金を支払っている」ことになります。

そこで、モータの力率を改善する「進相コンデンサ」を導入することで、無効電力の発生を抑えて効率よく電気を使用し、電気代削減に繋がります。

電気代の削減方法9. 自家消費型太陽光発電を導入する

工場の電気代削減やCO2削減を目的とした自家消費型太陽光発電の導入が進んでいます。

自家消費型太陽光発電とは、工場の屋根・駐車場・遊休地など空きスペースに太陽光パネルを設置して、発電した電気を工場内の電気設備に供給する発電システムです。

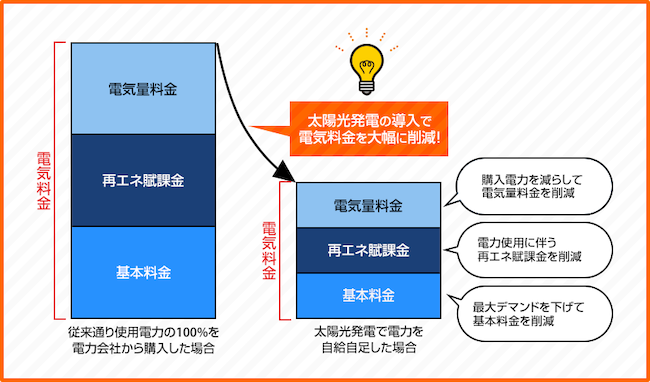

電力会社の電気代の内訳は大きく分けて「基本料金」「電力量料金」「再エネ賦課金」に分類できます。

「基本料金」は、過去1年間の最大使用電力をもとに算定されます。

「電力量料金」「再エネ賦課金」は、電力会社から購入する電力量に比例して料金が加算されていく仕組みになっています。

工場に自家消費型太陽光発電を導入し、発電した電気を工場で消費すれば、電力会社から購入する電気量が減り、効率的に電気代を削減できます。

工場は太陽光発電と好相性の業種

工場は一般的に広い屋根を持つことが多く、また業務の性質上、多くの電力を使用します。そのため、工場は太陽光発電によって電気代を大幅に削減しやすい業種です。

- 電力使用量が多い

- 工場は、生産活動や機械の稼働などのために、大量の電力を使用しています。そのため、自家消費型太陽光発電で発電した電力を自家消費することで、電気代を大幅に削減できます。

- 屋根面積が広い

- 工場の多くは屋根面積が広く、太陽光パネルを設置するのに適した環境にあります。そのため、効率よく太陽光発電システムを導入できます。

- 昼間に電力消費量が多い

- 太陽光発電は、昼間に発電量が多くなります。工場は、生産活動や機械の稼働などのため、昼間に電力消費量が多い傾向にあります。

そのため、自家消費型太陽光発電と昼間の電力消費量が合致しやすく、効率的に電気代を削減できます。

電気代削減以外に複数のメリットが受けられる

自家消費型太陽光発電は、ほかの方法と異なり、電気代削減以外にも複数のメリットを得られることが大きな特徴です。

- 税制優遇による節税効果が得られる

- 税制優遇による節税効果が得られます。初年度に設備の取得価額を一括償却したり、最大3年間で設備にかかる固定資産税がゼロから2分の1の間で減免されたりなど、税制上の優遇措置を受けられます。

- 脱炭素の促進による経営面のメリット

- 自家消費型太陽光発電は脱炭素の促進につながります。発電した電気を自社で使用することで、自社が排出するCO2の削減効果が認められます。このため、脱炭素経営の推進や省エネ法の対策などに貢献することができます。

- BCP対策の推進

- BCP対策の推進にも役立ちます。太陽光発電は非常用電源として機能し、停電時の対応力を向上させます。また、非常時の対処法を策定していることは、取引先や社会からの信用向上にも繋がるでしょう。

- 工場の屋根に遮熱・断熱効果が生まれる

- 工場の屋根に太陽光パネルを設置することで、屋根の遮熱性・断熱性が向上します。室内の温度上昇を抑えて作業環境改善するだけでなく、空調の使用頻度や温度設定を抑え電気代削減効果を高めることができます。

このように、工場を持つ製造業が自家消費型太陽光発電を導入することでさまざまなメリットを得られます。以下の記事で、それぞれのメリットについて深堀りしていますので、こちらもご覧ください。

今回の記事のまとめ

工場経営には様々な経費がかかりますが、このうちの電気代には複数の削減方法があります。

電気代の削減方法には、照明をLEDに変えたり、空調を買い替えて温度調節をしたり、電力会社の乗り換えをするなどの他に、自家消費型太陽光発電設備の導入がおすすめです。

電気代のもととなる基本料金と電力量料金、再生可能エネルギー促進賦課金の全てをグッと安くできるので、工場経営者の方はぜひ導入を検討してみてはどうでしょうか。

工場の太陽光発電は信頼できる業者へ依頼を

工場への太陽光発電の導入は、費用・時間がかかる大きなプロジェクトです。そのため、施工業者の選定が非常に重要となります。

見積もりの価格だけではなく、設置状況に合わせた提案力・設計力・保険などを総合的にみて判断することをおすすめします。

株式会社ハウスプロデュースは、以下の特徴を活かして、企業向けの太陽光発電導入に関する多数のご相談をいただいております。

- 創業29年、累計6,500件以上の太陽光発電の施工実績を積むなかで培った設計・施工のノウハウを活かして設置します。

- 創業当初から屋根修繕事業を行ってきたため、屋根の構造や強度にも詳しく、安心して屋根を預けていただけます。

- 中小企業が対象の補助金や税制優遇の調査・申請サポートが充実しています。2020年度から2022年度において、補助金採択率90%の実績があります。

- 10年間の施工保証を設け、お客さまに安心を提供します。

導入を検討されるお客さまには、電気使用量などお伝えいただければ無料で導入効果をシミュレーションいたします。太陽光発電にご興味がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。