2022年から2023年かけて話題となった電気代高騰の傾向は、政府の緩和措置などにより、一時落ち着きをみせました。

しかし、家庭よりも多くの電力を必要とする法人・企業は、長期的な視点を持って電気代への対策を打っていくべきでしょう。

今回の記事では、おもに以下の内容について解説しますので、2024年移行に電気代対策の実施を検討している企業の方はぜひご覧ください。

- 2024年の大手電力会社による電気代値上げの概要

- 電気料金が値上がりしている原因

- 2024年の電気代の見通し

- 多くの企業が電気代削減を実現している自家消費型太陽光発電

目次

2024年は、5月以降に電気代が上昇する見込み

2024年の電気代の見通しを解説していきます。

2024年1月、東京電力など大手5社が電気代値上げ

2023年11月29日に、大手電力会社10社が2024年1月の電気代を発表しています。この発表において、値上がりする見通しなのは東京・北海道・中部・九州・沖縄の5社です。

値上げの要因は、2022年から続くロシア・ウクライナの情勢や円安などによる燃料費の価格高騰です。

一方、石炭の価格は低下傾向にあるため、石炭を使用した火力発電が多い北陸電力・中国電力は値下げの見込みです。

また、関西電力・東北電力・四国電力は横ばいとなる見込みです。

2024年2月、大手電力9社が電気代値上げ予定

大手電力10社は、2023年12月27日に、2024年2月請求分の電気代を発表しています。液化天然ガスや原油などの価格上昇を反映し、関西電力以外の9社で値上がりとなる見込みです。

一般家庭の場合、平均的な電気使用量に基づくと、2024年1月請求分より5円から49円高くなります。

(参照元:2月の電気代、東京電力など9社で5〜49円値上げ|日本経済新聞)

2024年5月から、再度値上がり予定

2024年5月は、大手電力会社10社すべてで電気代が値上がりする予定です。これは、政府がおこなっている激変緩和措置が終了する見込みであるためです。

これにより低圧契約の家庭や企業では1kWhあたり3.5円、高圧契約の企業では1kWhあたり1.8円の支援がなくなるため、一般家庭の平均的な1カ月の電気代に換算すると、約1,000円から1,500円程度の値上がりとなる見込みです。

電気使用量が多い企業の場合、数十万円や百万円以上の変化になる可能性があります。

- 激変緩和措置:エネルギー価格の高騰で負担が大きくなった家庭・企業に対して、その負担を軽減するために電気の使用量に応じた値引きを行う取り組み

(参照元:2024年春まで電気・ガス料金の負担軽減を行います|経済産業省 資源エネルギー庁)

2023年の電気代の動き

2023年の電気代に関する主な動きを解説します。

2023年6月に大手電力会社が電気代値上げを実施

まずは、2023年6月から実施された「大手電力会社の電気料金の値上げ」の内容について概要をお伝えします。

今回の値上げについて、経済産業省は以下の見解を示しています。

ウクライナ侵略に伴う燃料価格高騰や円安の影響などを受け、大手電力7社から料金改定(値上げ)の申請があり、厳格な審査を行いました。

経済産業省 資源エネルギー庁|電気料金の改定について(2023年6月実施)

具体的には、東北電力・北陸電力・中国電力・四国電力・沖縄電力の5社が4月に値上げ、北海道電力と東京電力の2社が6月に値上げを行う予定で申請が行われました。

(新しい価格の設定に時間を要したため、実際には7社とも6月値上げとなりました。)

2023年8月は大手8社が値下げも、依然として高水準

大手電力会社の多くは、8月の家庭向け電気料金を値下げしました。

2023年2月から5月にかけて、液化天然ガス(LNG)や石炭などの発電燃料の価格が下落傾向であるため、東京電力など大手8社において、7月比で210円から470円ほど安くなります。

しかし、先述したように6月に大手電力会社7社で値上げが行われているため、5月までの料金と比べると依然として高い水準となっています。

また、企業向けの電気料金区分でも、8月は燃料価格の下落に伴い若干の値下げとなる見込みです。

たとえば東京電力の高圧・特別高圧区分では、2023年8月の燃料費調整単価が7月比で1.21円/kWhから1.28円/kWhの値下げとなりました。

2023年10月からは再度、電気代が値上がり

2022年は電気代高騰が社会問題となりましたが、2023年1月から、政府による「激変緩和措置」によって電気代の値下がりが続いてきました。

- 激変緩和措置の補助内容

-

- 低圧:燃料費調整額を「7円 / kWh」値引き

- 高圧:燃料費調整額を「3.5円 / kWh」値引き

- 特別高圧:補助対象外

しかし、この激変緩和措置は、「2023年10月からは補助額が半分・2024年1月から補助が終了」する見込みです。そのため、10月からは電気代が値上がりしており、2024年には措置自体が終了する見込みです。

2023年までに電気代はどれくらい値上がりした?

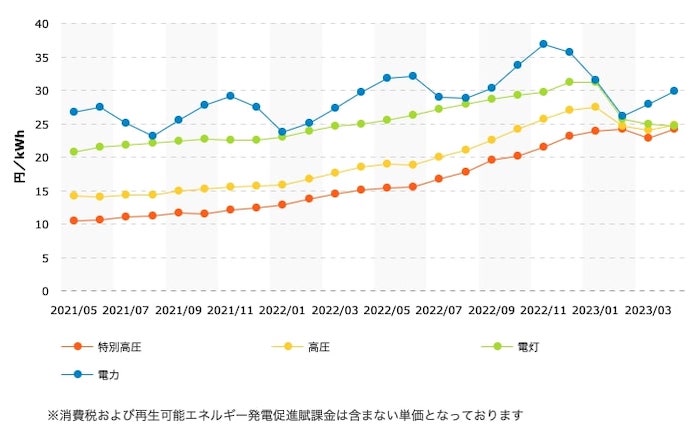

電気代の高騰が始まった2022年2月から2023年1月にかけて「従量電灯」「低圧電力」「高圧電力」「特別高圧電力」で実際にどのくらい電気代が値上げしているのかをまとめてみました。

| 電力種別 | 電気代値上げ率 | 2022年4月 | 2023年4月 |

|---|---|---|---|

| 従量電灯 | -0.96% | 24.92円/kWh | 24.68円/kWh |

| 低圧電力 | 0.61% | 29.66円/kWh | 29.84円/kWh |

| 高圧電力 | 34.36% | 18.45円/kWh | 24.79/kWh |

| 特別高圧電力 | 60.37% | 15.09円/kWh | 24.20円/kWh |

電力区分を問わず電気代の値上がりが続いていましたが、2023年に入ってからは一時的に料金が低下しています。

直近のこの値下がりは、先述した政府の緩和措置や、燃料価格と為替市場の円安が落ち着いてきたことなどが要因として挙げられます。

電気料金の値上がりが起きている「3つの原因」

昨今の電気料金の値上がりが起きているおもな3つの要因は以下のとおりです。

- 燃料価格の高騰

- 国内の電力供給不足

- 再エネ賦課金の単価上昇

1.燃料価格の高騰

電気料金の高騰に大きな影響を与えているのが、天然ガス(LNG)や石炭の「燃料価格の高騰」です。

天然ガスの価格の推移

日本における為替を考慮した天然ガス価格推移(円/mmbtu)をみていきます。

| 年月 | 天然ガス価格(円/mmbtu) |

|---|---|

| 2020年9月 | 671 |

| 2021年9月 | 1,528 |

| 2022年9月 | 3,106 |

| 2023年9月 | 1,846 |

(参考:新電力ネット|天然ガス価格の推移)

天然ガスの価格は2020年から2021年にかけて高騰しました。2020年9月から2022年9月の2年間で、約5倍の価格まで上昇しました。

その後、2023年9月は高騰傾向が少し落ち着いていますが、依然として高水準となっています。

石炭の価格推移

オーストラリアにおける石炭価格の推移を日本円に換算した価格(円/kg)をみていきます。

| 年月 | 石炭価格(円/kg) |

|---|---|

| 2020年9月 | 5.77 |

| 2021年9月 | 20.46 |

| 2022年9月 | 61.67 |

| 2023年9月 | 23.99 |

(参考:新電力ネット|石炭価格の推移)

石炭の価格も、2022年9月より低下していますが、2020年の水準からすると依然として高い価格となっています。

石炭や天然ガス(LNG)の価格が電気料金に影響する理由

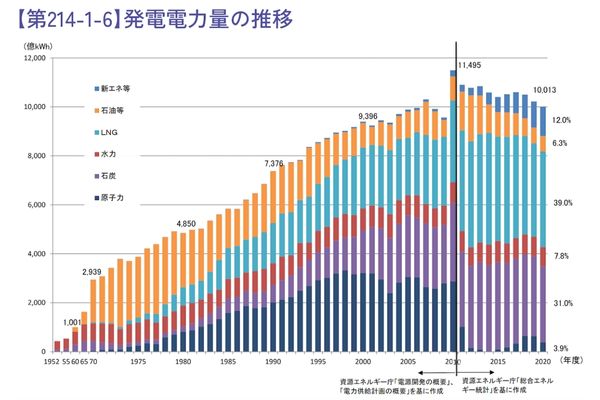

2020年の日本の電源構成は以下のとおりです。

- 火力発電・・・76.3%

- 再生可能エネルギー発電・・・19.8%

- 原子力発電・・・3.9%

さらに、火力発電に使用する燃料の内訳は以下のとおりです。

- 天然ガス(LNG)・・・51.1%

- 石炭・・・40.6%

- 石油・・・8.3%

このように、日本は主力の火力発電の燃料のうち約90%を天然ガス(LNG)と石炭で賄っています。

これだけ天然ガス(LNG)と石炭への依存度が高い状況では、これらの燃料の価格高騰は電気料金の上昇に大きく影響します。

石炭や天然ガスの価格が高騰している原因は?

- 新型コロナウイルスの影響

- 天然ガスの需要増加による価格上昇

- ウクライナ情勢の影響

- 円安の影響

01.新型コロナウイルスの影響

新型コロナウイルスの感染拡大によって、世界的に経済活動が停滞しました。その流れで、2020年4月には化石燃料の価格が一時的に下落しています。

徐々に経済活動が回復したものの、今度は化石燃料の需要増加に対して供給が追いつかない状況となりました。これにより、需給バランスが崩れて価格高騰に繋がりました。

02.天然ガスの需要増加による価格上昇

天然ガス(LNG)は、他の化石燃料に比べるとCO2排出が少ないのが特徴です。

世界的に脱炭素が叫ばれるなか、従来の石炭や石油から天然ガスへ切り替える動きがみられたため、天然ガスの需要が増加し、価格の上昇に繋がっています。

03.ウクライナ情勢の影響

ロシアによるウクライナ侵攻をうけ、EUやアメリカが経済制裁を行なっています。

ロシアは石油・石炭・天然ガスのいずれの輸出額においても世界上位の国であったため、ロシアから化石燃料の輸出が制限されたことで、価格高騰に繋がっています。

04.円安の影響

2022年度は、円安も石炭や天然ガスの輸入価格高騰に影響しています。

USドル / 円の為替レートにおいて、2021年6月は「110.1USドル / 円」でしたが、2022年6月は「133.9USドル / 円」まで上昇しています。

このように、複数の原因が重なって、石炭と天然ガス(LNG)の価格が高騰しており、その影響で電気料金が上昇しています。

2.日本国内の電力供給不足

(画像引用元:資源エネルギー庁|エネルギー白書2022・第一章 国内エネルギー動向(PDF.33ページ))

日本国内の電力供給量をみると、2010年を境に減少ていることがわかります。

なぜ国内の電力供給量が低下傾向なのか、その原因を挙げていきます。

原子力発電の停止による影響

2011年の東日本大震災のあと、原子力発電の停止が相次ぎました。

再稼働している原子力発電所もありますが、日本の発電全体に占める原子力発電所の割合が多くなっているなかで大半が停止したため、全体の電力供給にも影響を与えました。

ちなみに、2010年は日本の発電全体の25%を占めていた原子力発電所は、2020年時点では3.9%まで低下しています。

火力発電の縮小

原子力発電所だけでなく、火力発電所も規模を縮小しています。

原子力発電所が減少しているにも関わらず、火力発電まで減少している理由はおもに以下の2つがあります。

- 古い火力発電所の停止

- 再生可能エネルギーへの転換

古い火力発電所の停止

2016年の電力自由化によって、多くの小売電気事業者が参入しました。

これにより、電気料金の競争が激化し、大手電力会社は古い火力発電所は採算が合わないとして停止化を進めました。

再生可能エネルギーへの転換

世界的に脱炭素化の風潮が広がるなかで、CO2排出が少ない再生可能エネルギーへの転換の動きが進んでいることも、火力発電所の縮小の要因の1つです。

電力の供給不足が電気料金上昇の原因に

ここまで紹介したような要因によって、火力発電所や原子力発電所が縮小したことで、全体的な電力の供給が減少しています。

電力の需要が減少しているわけではないので、需要と供給のバランスがとれず、電気料金の上昇に繋がっています。

3.再エネ賦課金の上昇

再エネ賦課金の上昇も、電気料金の値上がりに繋がっています。

再エネ賦課金とは

再エネの普及を目指すために、政府は太陽光発電など再生可能エネルギーで作られた電気を電力会社が買い取る「FIT(固定価格買取制度)」を実施しています。

再エネ賦課金は、再エネ由来の電気を電力会社が買い取るための費用として、電気の利用者(一般家庭や企業)が電気料金の一部として負担している料金です。

再エネ賦課金の単価の推移

2010年代はFITを利用した産業用太陽光発電が急速に普及しました。

再エネ賦課金の単価は、2012年は0.22円/kWhでしたが、2022年には3.45円/kWhまで上昇しています。

単価でみれば大きな差ではないようにみえますが、大量の電気を使う企業では、再エネ賦課金だけでこの10年間のうちに数十万円から数百万円の上昇に繋がっているところもあるでしょう。

この再エネ賦課金の値上がりも、電気料金の上昇の一因となっています。

電気料金の高騰はいつまで? 2023年以降の電気代推移を予測

電気料金の上昇がいつまで続くのかはわかりません。しかし「この先もしばらく値上がり傾向は続く」可能性は十分に考えられます。

先ほど紹介した「電気料金の値上がりの3つの原因」について、以下のような見方ができるためです。

- 石炭や天然ガス(LNG)の価格高騰

- ウクライナ情勢が長期化する可能性があるほか、天然ガスの受給バランスが取れない状況や円安も続く可能性が高い。

- 電力の供給不足

- 休止している火力発電の再開がされるかどうかは不透明であり、また原発の再開には慎重な議論が必要である。

- 再エネ賦課金の単価上昇

- 再エネ賦課金は2030年までは上昇することが確実視されている。

2023年度以降の大手電力会社の動向

大手電力会社では、依然として「燃料費調整額」の単価上昇がみられます。

大手電力会社は、消費者の負担が大きくなりすぎないよう、燃料費調整額に上限を設けています。しかし、上限を超えた分は電力会社の負担となるため、燃料費調整額の上限を超えた状態が続いてしまうと、電力会社の負担は増え続けていきます。

そのため、電力会社によっては燃料費調整額の上限を撤廃する動きが出てきています。

このように、各電力会社において、燃料費調整額の高騰が課題となっています。

(参考:日本経済新聞|東北電力、燃調制度の上限撤廃 今期最終赤字1800億円に)

新電力は新規受付停止や撤退が続く可能性

新電力のサービスは、2023年以降も厳しい状況が続く見込みです。

2023年1月時点では、2022年11月より既に2割が事業停止していて、サービス提供中の新電力でも新規受付停止や電気料金の値上げといった措置が実行されています。

理由は、大手電力会社と同じくウクライナ侵攻などによる燃料調達コストの高騰と卸電力取引市場の取引価格値上げなどの影響を受けているためです。

電気代高騰に対策!注目を浴びる自家消費型太陽光発電

ここまで、電力会社の電気代の値上がりについて解説しました。

急激な電気代高騰は家庭への負担増加はもちろん、企業にとっても経営を揺るがす大きな問題となっています。

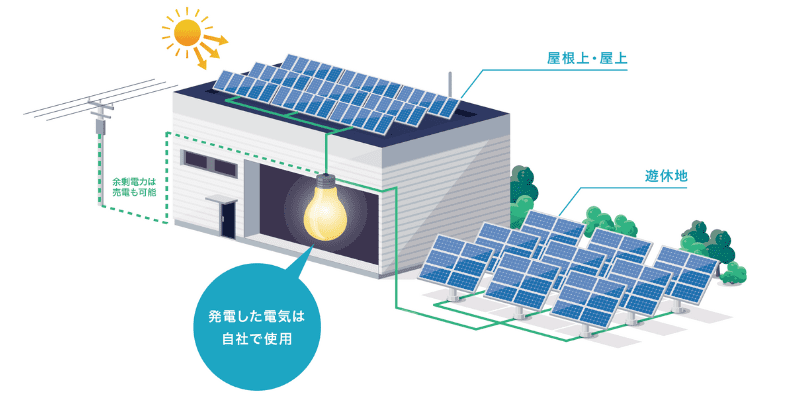

このような背景から、昨今では「自家消費型太陽光発電システム」を導入する家庭や企業が急増しています。

自家消費型太陽光発電を個人の自宅や企業の事業所に導入することで、太陽光によって発電した電気を無料で使用できます。

そのため、発電した電気の分だけ電力会社から購入する電気が減って、効率的に電気代を削減できます。

自家消費型太陽光発電の導入事例

製造工場への太陽光発電導入で年間約1,000万円の電気代削減

- 導入先

株式会社特殊金属エクセル - 都道府県

埼玉県 - システム容量

DC容量:581.4kW

- 製造コスト削減に加えて、早期の再エネ導入による脱炭素促進で業界リードを目指したい

- 事業所における消費電力を年間約60万kWhの削減

- 製造過程におけるCO2排出量年間300tの削減

- 新設工場を設置予定となる遊休地の有効活用

まとめ

さまざまな原因が重なって電気料金の値上がりが続いており、2023年以降も続いていく可能性が十分に考えられます。

今後もその傾向が続くことが確実視されている状況では、「電気料金の上昇への対策が企業の競争力強化に繋がる」といっても過言ではありません。

企業として対策を打っていくことが得策といえる状況であり、自家消費型太陽光発電などの設備投資が企業の競争力を高めることに繋がるでしょう。

企業の電気料金削減に繋がる太陽光発電についてお気軽にご相談ください

ハウスプロデュースは、企業向け太陽光発電システムの設計・施工・アフターフォローまで一貫してサポートいたします。

設計・工事部署が綿密な連携を取ることで、スピーディな導入計画を推進するとともに、安全かつ発電効率が高いシステム導入をサポートします。

ハウスプロデュースへご相談いただく場合には、無料でシミュレーション承っております。「太陽光発電で長期的にメリットが得られる業者を探している」という企業・法人の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。