日本全体で、再生可能エネルギーの導入を促進する動きが加速しており、その動きは学校においても着実に広がっています。

今回は、学校に太陽光発電を導入するメリット・設置方法・事例をご紹介します。

とくに学校の運営に関わっている職員や自治体の方には、今後の太陽光発電システム導入を検討するにあたって学びのある内容となっていますので、ぜひご覧ください。

目次

学校に太陽光発電を導入するメリット

学校施設において、太陽光発電を導入することでどのようなメリットが得られるのか解説していきます。

環境教育に役立てられる

学校へ太陽光発電設備を導入することで、生徒や近隣住民が省エネルギーの仕組みや効果について考える機会を作り、環境学習の教材として役立てられます。たとえば、以下のような活用事例があります。

- 実物を活用:安全性を確保しながら、太陽光パネルなどの実物に触れたり、上級生が下級生に太陽光発電の仕組みを教えたりする機会を作っています。

- 表示装置の活用:発電量や電力購入量を表示する装置を、生徒の目につきやすい場所に設置することで、日常的に太陽光発電の仕組みに触れられます。

- 発電した電気を活用:たとえば、太陽光発電設備で発電した電気を充電式電池に充電するなどの体験を行い、それを発信することで保護者や地域を巻き込んだ学習をしています。

- 専門家との連携:専門家と学校(生徒)が一緒に学習を行う機会を作っています。

電気代を削減できる

太陽光発電設備を導入すれば、発電した電力を学校内で使用できます。そのため、電力会社から購入する電力量を減らし、電気料金の削減効果が期待できます。

仮に定格出力20kW程度の太陽光発電システムを、平均的な規模の学校(延床面積5,000㎡)に設置する場合、1校あたりの年間受容電力を20%前後、電気代は30万円程度の削減が見込まれます。

二酸化炭素の排出を削減し地球温暖化対策ができる

太陽光発電設備で発電する電気は、二酸化炭素を排出しない「クリーンエネルギー」です。これを使用することで、学校や地域の二酸化炭素排出削減に貢献します。

たとえば、定格出力20kWの太陽光発電設備を導入した場合、平均的な規模の学校(延床面積5,000㎡)に設置する場合、1校で年間約10トンから13トンの二酸化炭素排出量の削減が見込めます。

ちなみにこれは、東京ドーム1個分の面積の森林が吸収する二酸化炭素の量に相当します。

非常用電源として活用できる

太陽光発電は、自然災害などによる停電が起きた場合の非常用電源としても活用できます。

ただし、学校のような規模の建物の電源を確保するためには、以下のような設備を別途組み合わせる必要があります。

- 自立運転機能付きパワーコンディショナ:停電時は、太陽光発電の電気を非常用電源として使用できる機能を搭載したパワーコンディショナです。

- 防災負荷専用の配線:電力会社からの給電がストップした場合に、通常の電力系統とは別に太陽光発電と接続するための配線です。

- 蓄電池:太陽光発電設備のみでは、晴れの日の日中しか停電に対応できません。蓄電池があれば日中に発電した電気を貯めておき、悪天候の日や夜間に使用できます。

学校に太陽光パネルを設置する方法

学校に太陽光パネルを設置する方法は、おもに5つの種類があります。それぞれの特徴をみていきましょう。

屋上設置型

校舎の水平な屋根面に太陽光パネルを設置する方法です。この場合、太陽光パネルに角度をつけて発電効率を上げるための架台を設置するためにコンクリート基礎工事を行うこともあります。

- 導入費用の目安

10kWから50kWであれば、2022年度の実績では1kWあたり24.7万円が平均的な費用となっています(施工会社や製品によって上下します)。 - 太陽光パネルの設置スペース

1kWあたり10㎡から15㎡が目安です。 - 建物の構造上の安全性

太陽光パネルの重量に耐えうるか確認が必要です(安全性の確認は、設計事務所に委託が可能)。 - 基礎と屋上防水層

太陽光パネルの重量に耐えうるか確認が必要です(安全性の確認は、設計事務所に委託が可能)。 - 傾斜や方位

太陽光パネルの重量に耐えうるか確認が必要です(安全性の確認は、設計事務所に委託が可能)。 - 影の影響

太陽光パネルに影が落ちないような設計が重要です。

勾配屋根設置型

勾配屋根(傾斜のある屋根)に太陽光パネルを設置する方法です。屋根と太陽光パネルがほぼ同一面になるので、屋根面がどの方角に向いているかが重要です。必要に応じて、色・屋根材・形についても考慮しておく必要があります。

- 導入費用の目安

「屋上設置型」と同程度か、大型の架台が不要なぶん安価になる可能性があります。 - 太陽光パネルの設置スペース

屋上設置型と異なり、パワーコンディショナがおもに屋内設置になるため、配管・配線ルートをよく検討する必要があります。 - 建物の構造上の安全性

既存の建物の勾配屋根に設置する場合、基本的に新たに設備を載せることを想定していません。太陽光パネルの荷重をよく考慮し、安全性を確認する必要があります。 - 傾斜や方位

発電効率を考えると、可能なかぎり南向きの勾配屋根に設置することが望ましいです。

壁設置型

建物の壁面に太陽光パネルを設置するタイプです。標準的な太陽光パネルを壁に取り付けることも可能ですし、シースルータイプ・穴あきタイプ・セル間投光タイプの太陽光パネルであれば、窓に設置することも可能です。

- 導入費用の目安

標準的な太陽光パネルを使用できます。ただし、建物の形状によって取り付け費用が変動するため、取り付け場所の高さ・柱間の寸法・外壁仕上げの寸法などを確認しましょう。

また、設置のために外壁改修工事を行う場合は、メーカーごとのパネル寸法と適合するか検討しましょう。 - 建物の構造上の安全性

壁面に取り付けるため、生徒に危険が及ばないよう、落下防止に十分気をつけて設計を行う必要があります。 - 傾斜や方位

発電効率を考慮すれば南向きに設置すべきです。しかし、計画上必要であれば、効率が落ちることを踏まえつつ東や西向きの壁面に設置することも可能です。

ひさし型

窓の上部など建物外部に支持器具を設置して、太陽光パネルをひさしのように設置するタイプです。太陽光発電としての機能のほかに、日射を防ぐ機能を持たせられます。

構造としては「壁設置型」と似ていますが、太陽光パネルや架台が特注品となることが多いため、壁設置型よりはコストがかかりやすいです。

ルーバー型

建物の窓や開口部にブラインド状に設置するタイプです。機能としては「ひさし型」のように、日射を防ぐことができます。

「ひさし型」と同様に、メーカーごとに仕様が異なり、特注品となることが多いです。そのため、こちらも「壁設置型」よりコストがかかりやすいです。

近年普及しているPPAモデルという選択肢も

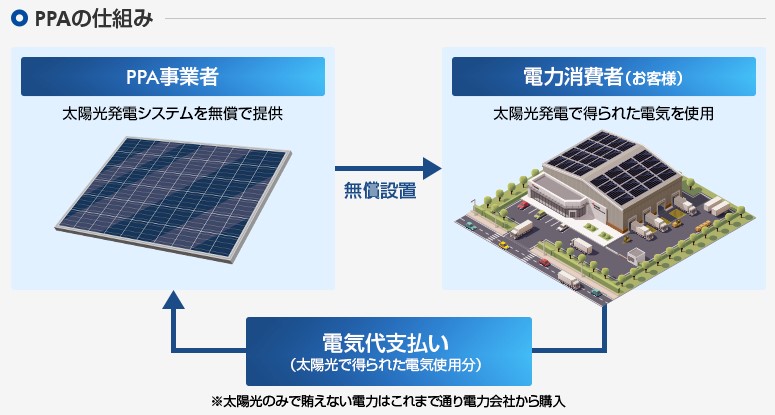

太陽光発電のの「システム初期費用0円」で導入する「PPAモデル」が、近年導入事例を増やしています。

上記画像でいえば、学校は「電力消費者(お客様)」の立場になります。屋根や屋上などをPPA事業者に提供し、PPA事業者が太陽光パネルを設置します。設置後は、太陽光発電で得られた電気を使用した分だけ、PPA事業者に電気料金を支払います。

PPAモデルで太陽光発電を導入する主なメリットは以下のとおりです。

- 初期費用やメンテナンス費用なし

これらはPPA事業者が負担します。 - 屋根や屋上の保護と節電効果

太陽光パネルが屋根を保護する役割を果たすほか、遮熱効果によって空調コストの軽減が見込めます。 - 災害対策

停電が発生した場合でも、日中晴れている場合は太陽光発電による電気を使用できます。 - 未使用スペースの有効活用

普段は使用用途が限られる屋上や屋根を貸して活用することで、再生可能エネルギー導入を推進できます。 - 脱炭素社会への貢献

再生可能エネルギーを活用することで、加速する脱炭素社会に向けた取り組みに貢献できます。

PPAモデルについては、以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもあわせてご覧ください。

公立の小中学校では30%以上が太陽光発電を設置している

文部科学省が2018年5月に公表した調査によると、2018年5月1日時点で、31.0%の公立小中学校が太陽光発電設備を導入していたことがわかっています。

導入件数の伸び方も大きく、2009年度は公立小中学校で1,202校だった導入件数が、2018年度には9,022件、2021年度には9,706件と増加しています。

| 年度 | 総学校数(公立小中学校) | 太陽光発電の導入件数(公立小中学校) |

|---|---|---|

| 2009年度 | 32,018校 | 1,202校 |

| 2013年度 | 30,620校 | 5,459校 |

| 2018年度 | 29,092校 | 9,022校 |

| 2021年度 | 28,442校 | 9,706校 |

(参照元:文部科学省|再生可能エネルギー設備等の設置状況に関する調査結果(概要))

また、公立小中学校に導入されている再生可能エネルギー設備(太陽光以外の風力や太陽熱を含む)のうち、停電時でも使用可能な設備を導入している割合は、2015年度の44.5%から2018年度は58.6%に増加しています。

このことから、近年たびたび発生している自然災害による長期停電のような事態が起きても、学校全体として災害対策を行なっていこうという意識が高まっていることが読み取れます。

また、太陽光発電は非常用電源としての機能を紹介することで、生徒に災害時の対策の重要性を啓発することにも繋がるでしょう。

学校への太陽光発電システム導入事例

事例1.貢川小学校(山梨県)

山梨県甲府市では、学校を改築する際には太陽光発電設備の導入をすすめていました。その流れもあり、貢川小学校は2004年から2005年にかけて校舎改築と太陽光発電設備の導入を行いました。

同校では、校舎の屋上に20kWの設備を設置し、発電電力を使用しつつ、放課後や休日の余剰電力を売電しています。

設置前後で校舎が増築しているため一概に比較はできないものの、2006年度と2008年度を比較すると、年間で533,000円の電気料金削減に成功しています。

また、太陽光発電に関するパンフレットを配布して環境教育にも役立てています。

事例2.真正中学校(岐阜県)

真正中学校は、避難所施設として指定されていることもあり、太陽光パネル15.36kWに加えて蓄電池15kWhを導入しています。

これにより、避難所としていざという時に近隣住民を守るための機能を向上させています。

また、環境保全を目的の1つとしており、2015年11月から2016年3月の約5カ月間で「3.6t-CO2」の二酸化炭素削減効果が得られています。

※t-CO2:温室効果ガスの排出量をCO2基準で換算して重量で表した単位

事例3.日本工業大学(埼玉県)

日本工業大学では、地球環境との共生をコンセプトとして、2000年4月に本館屋上に300kWの太陽光パネルを設置するほか、屋上に13.1kWの光透過型パネルを設置しています。これは国内の大学では最大級の規模です。

電力のピークカット効果による経済的メリットや、屋上の断熱性向上などの効果が得られています。

規模の大きさに加え、学生や訪問者への啓蒙効果が評価され、2000年度に「一般財団法人 新エネルギー財団」から「新エネ大賞」を受賞しています。

2009年・2011年・2013年に増設を行い、合計580kWの太陽光発電設備となっています。

ハウスプロデュースによる学校への太陽光発電シミュレーション事例

2022年は電気代の高騰が社会的な課題となったこともあり、電気代削減効果のある太陽光発電の導入に注目が集まりました。

太陽光設置お任せ隊(運営:株式会社ハウスプロデュース)でも、学校法人のお客さまからお問い合わせをいただく機会が増えています。導入イメージの一例として、学校のお客さまに対して当社が行ったシミュレーション事例をご紹介します。

| 場所 | 三重県の学校 |

|---|---|

| 容量 | DC / 31.62kW・AC / 29.7kW |

| 年間発電量 | 39,000kWh(自家消費率85%) |

| 年間電気代削減額 | 730,000円 |

| CO2排出削減量 | 18,309kg-CO2 |

| 初期投資費用回収年数 | 約8.2年 |

(匿名希望のため学校名は伏せていますが、実際に当社で行ったシミュレーション数値となります)

本件の学校では太陽光発電システムの設置条件も良く、導入前に比べて約30%の電気代削減効果が見込まれています。

また、学校は自然災害の発生時には避難所として開放されることから、今後は蓄電池を併用して電力を供給することも検討されています。

さらに、昨今の脱炭素の風潮を踏まえ、CO2を排出しない再生可能エネルギーの重要性を教えるための教材としても役立てる見込みです。

まとめ

学校へ太陽光発電を導入することは、導入後のコスト削減はもちろん、避難所としての機能強化や生徒への環境教育など、学校ならではのメリットが得られます。

これからは脱炭素社会への貢献が求められる時代となり、再生可能エネルギーの活用はもはや必須といっても過言ではない状況といえます。太陽光発電設備が未設置の学校であれば、この機会に検討してみてはいかがでしょうか。

学校の太陽光発電導入はプロにご相談ください

太陽光設置お任せ隊(運営:株式会社ハウスプロデュース)は、企業向けに太陽光発電に関するご相談を承っており、学校のお客さまからも多数のご相談をいただいております。

そのなかで公立・私立問わず学校における太陽光発電のシミュレーションを多数行っており、「学校の建物の大きさや電気使用状況を考慮した設計・シミュレーション」のノウハウを蓄積してきました。

- 6,500件、太陽光発電の施工において累計6,500件以上の実績を積むなかで培った設計・施工のノウハウを活かして発電所を設置します。

- 創業当初は屋根修繕事業を行ってきたため、屋根の構造や強度にも詳しく、安心しての屋根を預けていただけます。

- 施工力を活かして強度が高い設備を導入するほか、10年間の施工保証を設け、お客様の安心に繋げています。

- 電気の使用状況を細かくヒアリングし、適切な容量と設備配置を納得いくまでシミュレーションし、費用対効果を高めます。

導入を検討される場合、電気使用量などお伝えいただければ無料で導入効果をシミュレーションいたします。

今後も学校の太陽光発電導入の流れは進んでいくでしょう。未設置の学校・増設を検討している学校など、太陽光発電にご興味がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。