経済産業省の調達価格等算定委員会が公開している「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」では、2024年度のFIT(固定価格買取制度)による再生可能エネルギーの買取価格が公開されています。

また、2024年度からは10kW以上の屋根設置型では、地上設置型よりも高いFIT買取価格が設定されます。

今回の記事では、これから太陽光発電システムの導入を検討している方に向けて、2024年度のFIT改正に関する変更点や最新状況をお伝えします。

当社はFITによる売電型や自家消費型含めて、累計6,500件以上の太陽光導入実績を持つ施工業者です。施工事例はこちらでご紹介しております。⇒お任せ隊の施工実例と導入効果を見る

目次

FIT(固定価格買取制度)とは?

FITの正式名称は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」といいます。

再生可能エネルギーで発電された電気を、電力会社が同じ価格で20年間(家庭用太陽光は10年間)買い取ることを国が保証する制度です。

FITの対象となるのは、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスの5つのエネルギーによって発電された電気です。

FITでは、年度や月ごとに電気の買取価格が変わらず、同じ価格で売却し続けられます。

これにより、長期の収支計画を立てやすくなったことで、多くの企業・個人が投資を目的として太陽光発電事業に乗り出し、太陽光発電が普及しました。

当社は概算見積もりで太陽光発電の導入効果を無料シミュレーションいたします。お客さまの条件に合わせて、 FITによる余剰売電や自家消費など、最適な導入方法をご提案いたします。⇒太陽光発電の導入効果を聞いてみる

2024年度以降の太陽光発電のFIT買取価格

経済産業省の資源エネルギー庁は、2024年度以降のFIT買取価格を公開しています。

●住宅用太陽光発電の1kWhあたりFIT買取単価| 区分 | 2022年度(参考) | 2023年度(参考) | 2024年度 | 2025年度 |

|---|---|---|---|---|

| 10kW未満 | 17円 | 16円 | 16円 | 15円 |

| 区分 | 2022年度(参考) | 2023年度(参考) | 2024年度 | 2025年度 |

|---|---|---|---|---|

| 10kW以上50kW未満 | 11円 | 10円 | 10円 (屋根設置は12円) |

10円 (屋根設置は11.5円) |

| 50kW以上(入札対象外) | 10円 | 9.5円 | 9.2円 (屋根設置は12円 |

8.9円 (屋根設置は11.5円) |

(参照元:再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2024年度以降の買取価格等と2024年度の賦課金単価を設定します|経済産業省)

10kW未満(住宅用)は2023年度と同じ16円

2024年度の10kW未満(住宅用)のFIT買取価格は、2023年度と同じ16円 / kWhとなりました。

これまで太陽光発電のFIT買取価格は低下傾向が続いていましたが、太陽光発電システムを構成する機器の価格も大きく変動したことを踏まえ、2023年度の価格を据え置くこととなっています。

10kW以上50kW未満は2023年度と同じ10円 / kWh

2024年度の10kW以上50kW未満の太陽光発電のFIT買取価格は、2023年度と同じ10円 / kWhとなりました。

この区分では「地域活用要件」が適用されており、発電した電気のうち30%以上は自ら使用する必要がある点に注意が必要です。

50kW以上は0.3円低下して9.2円に

2024年度の50kW以上250kW未満の太陽光発電のFIT買取価格は、2023年の9.5円 / kWhから0.3円低下し、9.2円 / kWhとなりました。

この区分では地域活用要件の適用がなく、2024年度も発電した電気をすべて売ることができます。

250kW以上はFIPのみ選択可能に

2024年度に250kW以上の太陽光発電システムを導入する場合は、FIPのみ適用できる仕組みに変わります。

- FIP:20年間固定価格で電力を売るFITと異なり、電力市場の価格によって電気の買取価格が変動する制度。

2023年度までは、250kW以上500kW未満の太陽光発電では、FITの入札制とFIPのどちらかを選べる仕組みでした。

しかし、2024年度はこの区分でFIPしか選べません。規模が大きい太陽光発電システムを導入し、電気を売りたいと考えている場合は、FIPの仕組みを確認しておくべきでしょう。

【新制度】2024年度は企業向け屋根設置の買取価格が割り増し

2024年度からは、FITにおいて、10kW以上の屋根設置型の太陽光発電システムで発電した電気を、地上設置型より高い12円 / kWhで買い取る制度が新設されます。

太陽光パネルを設置する場所で買取価格に差をつけるのは初の試みです。

今回の決定は、工場や倉庫などの屋根に設置する場合の、足場などの建設コストが考慮されたとみられます。

(参照元:再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度|経済産業省)

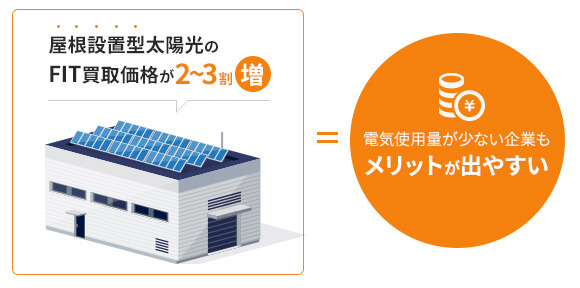

企業によってはFIT余剰売電でメリットが出やすくなる可能性あり

2024年度からは屋根設置型の新制度が始まるため、FIT認定を取得して太陽光発電システムを導入することを検討する企業の方もいると思います。

電気代の高騰傾向が続く昨今は、FITより自家消費のほうが経済的なメリットが出やすい傾向にありますが、

以下のような企業はFITで余剰売電したほうがメリットが出やすい可能性があります。

- 電気使用量が少ない

- 屋根の面積が広い

- 日中はあまり電力を使用しない

これらの条件に当てはまる事業所では、自家消費型の太陽光発電システムを導入しても、もともとの電気使用量が少ないため、電気代削減効果が低くなるほか、発電した電気を消費しきれず余らせてしまいます。

そのため、広い屋根を活かして容量が大きい太陽光発電システムを導入し、FITによる売電で収入を得ることが有効です。

当社による、FITを活用した太陽光発電システムの導入実例

ハウスプロデュースが実際に太陽光発電システムの導入を支援させていただいたお客さまの中から、FIT認定を取得して余剰売電をおこなっている実例を紹介いたします。

自動車販売店舗の「ホンダカーズ石見浜田東店」さまでは、電気代削減しながら、余った電気を売ることで事業所の収益性を高める目的で、FITを利用した余剰売電型の太陽光発電システムを導入を支援いたしました。

売電収益と自家消費による電気代削減により、毎月50万円の経済メリットを生み出しているほか、販売店のCO2排出量削減によるブランディングにも貢献しています。

木材加工によるブース製作や、手作り家具の製作を手掛ける「株式会社アザーワン」さまでは、工場の電気代削減と売電による収益化を目的として、FITを利用した余剰売電型の太陽光発電システムの導入を支援いたしました。

これにより、年間で約70万円の経済効果を生むほか、自社のCO2排出量削減による社会貢献や、非常用電源の獲得を実現しています。

当社は、FITを利用した余剰売電だけでなく、自家消費型も含めて、お客さまの設置条件に合わせた太陽光発電システムを導入いたします。

下記の導入事例ページでは、実際に導入したお客さまへのインタビューも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

まとめ

本記事のまとめです。

- 2024年度のFIT買取価格は、2023年度と同じ、または微減。

- 2024年度は、10kW以上の屋根設置型の太陽光発電において、FIT買取価格が高く設定される制度が新設される。

- 上記の新制度によって、屋根が広いが電気使用量が少ない企業はFITによる余剰売電でメリットが出やすくなる可能性がある。

電気代の高騰傾向が続いている状況では、自家消費型のほうが経済的なメリットが出るケースが多いです。

しかし、企業によってはFITを利用して余剰売電をおこなうほうがメリットが出やすいこともあります。

依頼する業者とよく相談しながら、自社にとって最適な導入方法で太陽光発電システムの設置を進めることをおすすめします。

太陽光発電システムの導入は当社へご相談ください

ハウスプロデュースは、創業から29年、太陽光発電の施工において累計6,500件以上の実績を積み、自社でも太陽光発電所を保有することで設計ノウハウを蓄積してきました。

当社は設計・施工の技術に自信を持っており、お客さまの建物の立地や構造・電気使用状況などを丁寧にヒアリングし、FITを利用した余剰売電や自家消費など、どの方法がメリットが出るかをシミュレーションいたします。

小規模から大規模まで多数のシミュレーションに対応可能なほか「最短で初期費用を回収するための設計・部材選定」や「20年後・30年後も経済的なメリットが得られること」を追求した提案・設計を行います。

太陽光発電で電気代削減や脱炭素経営に取り組みたい企業の方は、まずはお気軽にハウスプロデュースまでお問い合わせください。