再生可能エネルギー発電所でつくられた電気を電力会社が固定価格で買い取る「FIT(固定価格買取制度)」に加えて、2022年4月から「FIP制度」がスタートしました。

FIPを利用することで、FITより売電収益を増加できる可能性があります。

この記事では、FIPのメリット・デメリットや、FITとの違いについて解説していきます。今後、太陽光発電システムを活用して売電収益を得ることを検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

FIP制度とは? 概要と仕組みを解説

FIPは「Feed In Premium(フィードインプレミアム)」の略称で、再生可能エネルギー由来の電気の売り買いに関する新制度として2022年4月から始まりました。

FITでは、1kWhあたりの売電単価があらかじめ定められていましたが、FIPでは市場価格を基に売電単価が決定されます。

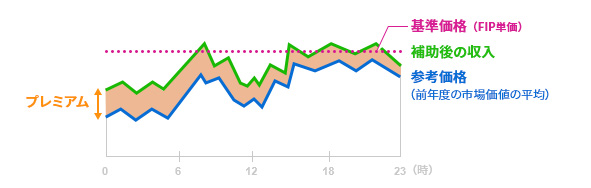

FIPによる収入の計算方法

FIPを利用して売電する場合、収入は以下のように計算されます。

FIP価格(基準価格)は「これくらいの価格なら、発電事業者が太陽光発電システムの設置・運営にかかる費用を回収できるだろう」という基準を想定して決められます。

FIP制度の開始からしばらくは、この基準価格はFITによる売電単価と同じ水準にすることとなっています。

参照価格とは「発電事業者が電気を売る際に期待できる収入」を指します。

前年度の平均市場価格をもとに算出されるため、1カ月ごとに単価が変動します。

そして、FIP価格から参照価格を引いたものが「プレミアム」として発電事業者に還元されます。つまり、発電事業者は、電気を売った価格にプレミアムが上乗せされた合計を、収入として得ることができます。

ちなみに、プレミアムは参照価格の変動の影響を受けるため、1カ月ごとに単価が変動します。

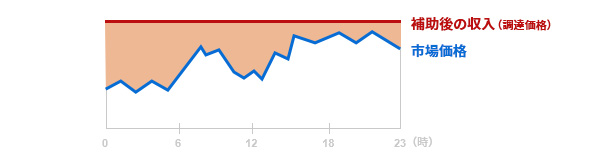

FITとFIPの収入イメージの違い

先述したとおり、FITは売電価格が一定です。電力市場の価格が何円であっても、同じ価格で電力会社が買い取ってくれます。

仮に、FITによる売電単価が14円の場合、市場価格が5円でも15円でも、1kWhあたり14円で電気を売ることになります。

FIPは時間によって参照価格が変動します。一方、参照価格に上乗せされるプレミアムは時間による変動がなく一定です。

たとえば、プレミアムが3円だとすると、参照価格が5円の時は8円、参照価格が15円の時は18円で売電できます。

FIPでは、市場の動向によって売電価格が変動するため、発電事業者が売電するタイミングや売電先を柔軟に決めることによって、収益向上に繋がる可能性があります。

2024年度以降に、FIP制度の対象となる太陽光発電の出力区分

政府としては、FIP制度のみが認められる対象の範囲を拡大していく方針です。昨年度の委員会では、2024年度は250kW以上の太陽光発電システムにおいてFIPのみ可能となることが決まりました。

2024年度の、太陽光発電システムの出力ごとのFIT・FIP適用範囲は、以下の表のとおりです。

| 10kW以上50kW未満 |

|

|---|---|

| 50kW以上250kW未満 | FIT / FIPどちらか選択可能 |

| 250kW以上 | FIPのみ対象 |

- 「電気事業法上の発電事業者であること」「小売電気事業者・登録特定送配電事業者・特定卸供給事業者と直接契約し、発電した電気を供給すること」のいずれかを満たすこと。

- 自家消費率30%以上かつ、災害時に自立運転可能であること。

(参照元:令和5年度以降の調達価格等に関する意見|調達価格等算定委員会)

FIP制度のメリット

FIPは、市場価格と連動して1カ月単位で売電価格が変更されます。

一見、収入が安定しないように思えますが、電力市場の需給バランスに応じて「いつ・どこに売電するか」という戦略を立てることで、より高い収入が見込めるメリットがあります。

また、FITからFIPへの移行も可能です。FIT認定から20年が経過して売電期間が終了する太陽光発電所でも、FIPに移行することで引き続き支援が受けられるため、発電事業者にとってはメリットとなるでしょう。

FIP制度のデメリット

FIPでは売電価格が毎月変動するため、長期的な収益の予測が難しくなるデメリットがあります。

従来のFITでは、認定を受けた年度の売電価格が20年間固定されていました。そのため、事業者は収益の予測を立てやすい仕組みでした。

FIPでは、電力市場の状況をみながら、より収入が増加するタイミングでの売電や売り先の選定が重要になります。

「FIT」と「FIP」はどちらがお得?

市場価格の変動によって、FITが有利な時間帯もあればFIPが有利な時間帯もあります。そのため、一概にどちらが良いか断言することは難しいです。

ただし、FIPは市場価格と連動して月ごとに売電単価が見直されるため、戦略的に売電をおこなうことで、より高い収入が見込めます。

その戦略を考える際のポイントは以下のとおりです。

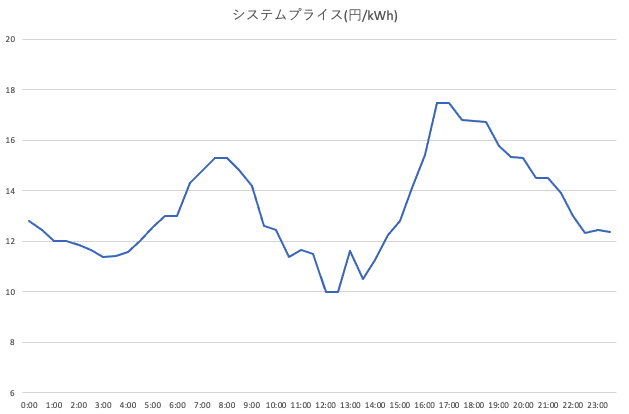

- 下電力取引市場のスポット市場では、電気の需要が高い時に価格が上昇し、電気の需要が低い時に需要が下がる

- 電気の需要がもっとも高い時間帯は基本的に17時から20時ごろ

以上を踏まえると、FIPを利用する場合、17時から20時ごろであればもっとも高い価格で売電できます。

しかし、太陽光発電システムは日中しか売電できません。そのため、今後のFIPでは蓄電池を併設して日中に発電した電気を貯めておき、夜間に高い価格で売電することで収入を増やす方法が注目されるでしょう。

FIPに関する最新情報と申請方法

FIPは新しく導入された制度であるため、今後の運用中にルールが変更される可能性があります。

FIPに関する最新の情報や申請手続きについては、経済産業省エネルギー庁のウェブサイトにて更新されています。

制度の詳細や変更点を知るために、定期的にウェブサイトをチェックすることをお勧めします。

脱炭素化が進むなか、さらに期待が高まる太陽光発電

2012年のFIT制度の開始から10年が経過し、その間に10kW未満の家庭用太陽光発電の売電期間の終了や、10kW以上50kW未満で全量売電が不可能になるなど、大きな変化がありました。

これにより、太陽光発電業界が衰退するのではないかという意見も出ていました。

しかし、最近では脱炭素やSDGsという言葉が広まったように、世界的な環境意識の高まりとともに再生可能エネルギーへの関心も上昇しています。

FITの内容が毎年変更されるなかでも、国や自治体は継続的に太陽光発電を含む再生可能エネルギー事業への投資をすすめています。さらに今回ご紹介したFIPの導入や補助金制度の拡充など、さまざまな導入支援が用意されています。

ハウスプロデュースは高い施工品質で太陽光発電の導入をサポートします

株式会社ハウスプロデュースでは、太陽光発電をご検討の法人企業さまに「企画・提案・設計・調達・工事・アフターメンテナンス」までワンストップ体制で太陽光発電の導入をサポートを行います。

- 太陽光発電の施工において累計6,500件以上の実績を積むなかで培った設計・施工のノウハウを活かした設計を行います。

- 創業当初から屋根修繕事業も行ってきたため、屋根の構造や強度にも詳しく、安心して事業所の屋根を預けていただけます。

- 当社は完工後から10年間の長期的保証を設け、お客様の安心に繋げています。

- 中小企業が利用できる補助金や税制優遇の調査・申請サポートが充実しています。(2021年度〜2022年度では補助金採択率90%)

今回はFIPを利用した売電について解説しましたが、企業が太陽光発電システムを導入する際は、発電した電気をすべて自社で使用する「自家消費型」で電気代削減をしたほうがメリットが出るケースもあります。

ハウスプロデュースでは、お客さまから電気使用状況を丁寧にヒアリングし、設置条件ごとに「もっとも経済的なメリットが出る」提案をさせていただきます。導入費用や効果がわかるお見積もりを無料でおこなっていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。