FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた事業用太陽光発電事業者は、20年間にわたり発電した電気を電力会社に売却することで売電収益を得ることができます。

しかし、2020年度の法改正によって認定基準に地域活用要件が設定されたことで、小規模発電事業の事実上の全量売電が廃止されました。

今回は、固定価格買取制度に新たに組み込まれた地域活用要件によって、発電事業がどのように変化したのか、また地域活性化や経営改善に向けた営農型太陽光発電の取り組み事例についても紹介いたします。

目次

自家消費型の地域活用要件とは

地域活用要件とは、低圧(10kW以上50kW未満)の太陽光発電を対象とした新しい基準のことです。

低圧太陽光発電・水力・バイオマスが対象

地域活用要件の対象となる発電システムは以下のとおりです。

- 10kW以上50kW未満の事業用太陽光発電

- 50kW未満の陸上風力発電

- 1,000kW未満の水力発電

- 1,000kW未満の地熱発電

- 2,000kW未満のバイオマス発電

(参照元:令和5年度以降の調達価格等に関する意見|資源エネルギー庁)

10kW以上50kW未満の小規模事業用太陽光発電が、地域活用要件の対象です。50kW以上の事業用太陽光発電は、これまでどおり全量売電が選択可能です。

また、2020年4月1日より前にFITの認定を受けている中古の太陽光発電所を購入する場合も、全量売電を行うことができます。

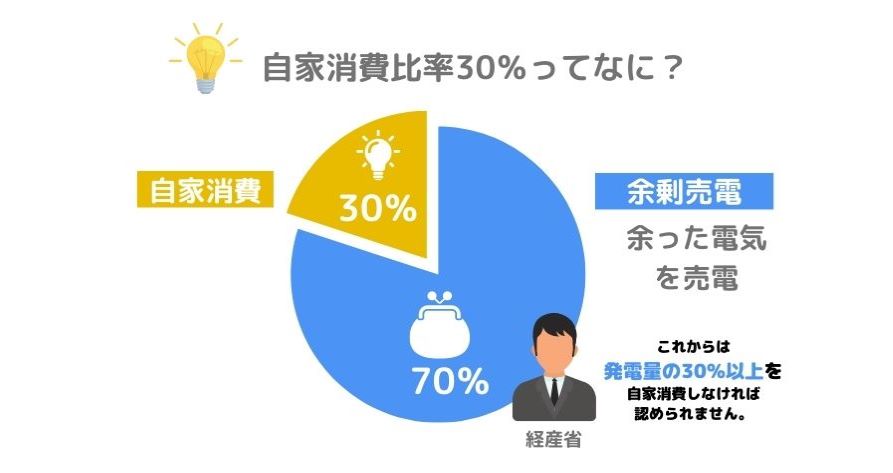

30%以上の自家消費率が必要

地域活用要件によって、10kW以上50kW未満の小規模事業用太陽光発電では、太陽光で作った電気の30%以上を自家消費することが求められす。

そのため、太陽光発電のFIT申請を行う際に、従来の申請に加えて「自家消費等計画」の策定・提出が必要です。自家消費等計画には、以下の情報を記載する必要があります。

- 該当再エネ設備の発電量の見込み(年間ベース)

- 自家消費した電気の用途とその電力量の見込み(年間ベース)

- 1・2の数値に基づいて計算された自家消費等の比率(年間ベース)

既築の建造物に太陽光発電システムを設置する場合は、過去1年間の電力消費量がわかる資料の提出が求められます。

また、FIT認定を受けた後も、実際に自家消費率30%を達成できる設備になっているかのチェックが入ります。その際、具体的な状況の確認を実施できない場合は、認定取消される可能性があります。

そのため、具体的な状況確認が行えるよう、以下の資料を準備しておきましょう。

- 小売電気事業者との需給契約に係る電気料金請求書など・検針票

- 発電電力量の記録(パワーコンディショナーに表示される発電電力量を写真で保存するなど)

上記の資料を少なくとも3年間にわたり記録・保管しておきましょう。

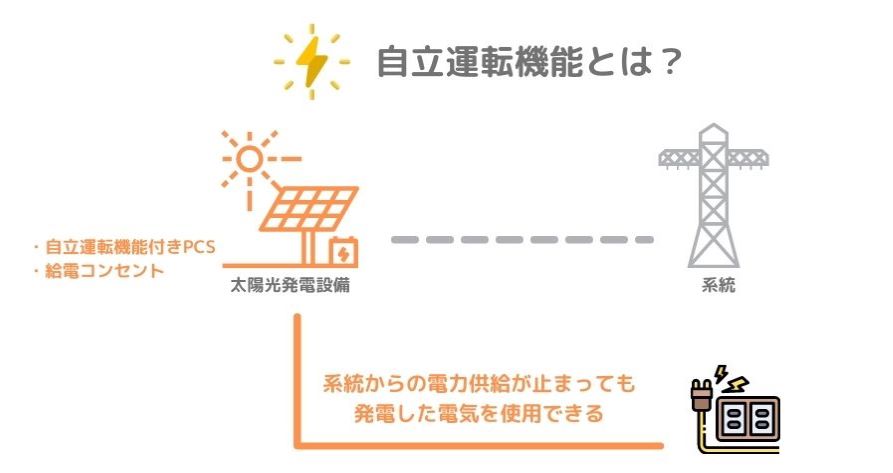

自立運転機能を有すること

地域活用要件を満たすためには、災害時のブラックスタート(外部電源がなくても発電できること)ができる設備が求められます。そのため、地域活用要件では、以下の設備を設置することが定められています。

- 自立運転機能付きパワーコンディショナ

- 給電用コンセント

自立運転機能がないパワーコンディショナの場合、たとえ太陽光発電が稼働していても、停電時に電気を使用できなくなります。

一方、自立運転機能を備えたパワーコンディショナでは、停電時でも給電用コンセントを経由して太陽光発電の電気を使用できます。

2023年時点で、各メーカーから多数の自立運転機能付きのパワーコンディショナが販売されていますので、業者と相談して製品を選定しましょう。

地域活用要件が適用された背景

政府が再生可能エネルギーに対して、地域活用要件を設けた背景について解説します。

エネルギーの地産地消のため

地域活用要件が適用された背景の1つは、エネルギーの地産地消を進めるためです。

エネルギーの地産地消とは、地域で生産されたエネルギーを地域内で消費することで、以下のメリットが期待できます。

- 地域経済の活性化

- エネルギー輸送コストの削減

- 二酸化炭素排出量の削減

災害対策の一環としても機能が期待される

また、エネルギーの地産地消を進めることで、災害対策にも繋がります。

自然災害が発生したとき、特定の範囲に大規模な発電所が集中していると、大規模停電に繋がるリスクがあります。

そこで、全国各地に存在する太陽光発電所から電気を供給できる仕組みを作ることで、停電からの早期復旧に役立つと考えられています。

災害への対応力を強化するため

地域活用要件が適用された背景のもう1つは、災害への対応力を強化するためです。

近年、日本では自然災害が多発しています。自然災害が発生したとき、特定の範囲に大規模な発電所が集中していると、大規模停電に繋がるリスクがあります。

そこで政府は、全国各地に存在する太陽光発電所を停電からの復旧に活用するため、自家消費や自立運転の機能を取り入れるような仕組みづくりを進めています。

地域活用要件を満たす太陽光発電所が増えれば、緊急事の地域の安全・安心に貢献するようになるでしょう。

太陽光発電で全量売電を行う方法

2024年に、太陽光発電で全量売電を行う方法を紹介します。

ソーラーシェアリング

ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)に限っては、10kW以上50kW未満の太陽光発電であっても、FITの全量売電が認められています。

ソーラーシェアリングは、農地にソーラーパネルを設置して、営農と売電事業を両立する仕組みです。

売電を行うことで、作物の販売収入のみの頃と比べて利益を伸ばしている事例が多数存在します。

太陽光パネルによる影がかかるため、日陰でも育ちやすい作物を育てている農家の方は、収益アップに向けてソーラーシェアリングを検討してみてはいかがでしょうか。

ソーラーシェアリングに関する詳しい内容は、以下の記事で解説しています。

中古太陽光発電所を購入する

2020年4月1日より前にFIT認定を受けた中古太陽光発電所を購入する場合も、2024年以降に全量売電ができます。

なかには、FITの買取価格が高い頃に認定を受けた太陽光発電所が中古市場に出回っているケースもあります。

設備の状態や過去の発電状況をよく確認したうえで、中古太陽光発電所の購入を検討するのも1つの方法です。

50kW以上の太陽光発電所を導入する

50kW以上の太陽光発電所は、自家消費率30%の要件が不要となり、全量売電することが可能です。

FITの売電単価が低下したこともあり、企業が太陽光発電を行う際は、基本的に自家消費によって電気代を削減する方が経済的メリットが出やすいです。

しかし、一部の物流倉庫など「広い建物を保有しているが電気消費量は大きくない」企業は、広い屋根を活用して太陽光パネルを多数設置し、全量売電を行う方がメリットが出やすいケースもあります。

また、2024年度のFIT改正では、屋根設置型の太陽光発電システムの売電単価を12円 / kWhに引き上げることが決まっています。

まとめ

10kW以上50kW未満の小規模事業用太陽光発電に対して「自家消費比率30%以上」あること、また「停電時に自立運転ができる」ことが地域活用要件として追加されました。

ただし、ソーラーシェアリングに限っては、自立運転機能と給電用コンセントを接続することで、全量売電によるFIT認定が受けられます。

2024年以降に太陽光発電を導入する場合は、どのような設置方法がよりメリットが出やすいか、業者とよく相談して導入計画を進めましょう。

太陽光発電の導入はプロにお任せください

株式会社ハウスプロデュースは、企業向け太陽光発電の提案・設計・施工・アフターケアまで一気通貫で承ります。

これまで累計6,500件以上の太陽光発電所の施工に携わるなかで培ったノウハウを活かし、お客さまにとって最もメリットが出る設計・製品選定を追求しています。

また、当社はお客さまが納得して導入を進められるよう、太陽光発電のメリットだけでなくリスクもしっかり解説します。

本記事でご紹介した地域活用要件の内容を踏まえたうえで、お客さまごとに費用対効果を確認できる資料を提供いたします。無理な営業は行いませんので、太陽光発電にご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。