脱炭素社会への取り組みや電気代の高騰といった社会的な動向を受けて、多くの企業が再生可能エネルギーの活用に注目をしています。

この記事では、自社で再生可能エネルギーの調達を進めている企業や、再生可能エネルギーを供給する電力会社に向けて、現在の太陽光発電の市場動向も踏まえながら、非FIT太陽光発電の仕組みやメリットについて詳しく解説します。

目次

非FIT太陽光発電とは?

非FIT太陽光発電とは、固定価格買取制度(FIT)を適用しない太陽光発電所を指します。

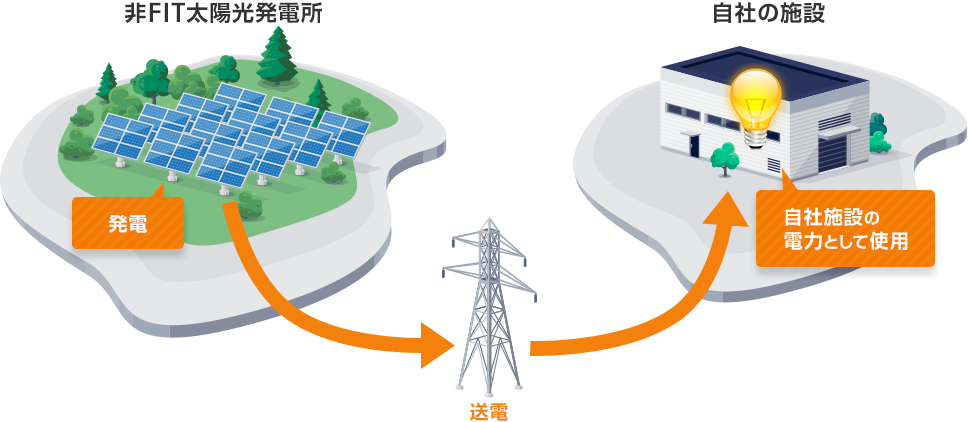

非FIT太陽光発電はおもに、遊休地や耕作放棄地などの未利用地を活用して太陽光発電所を建設し、企業が直接または電力会社を介して、自社が保有するビルや工場などの施設に再生可能エネルギーを供給するシステムです。

日本に非FIT太陽光発電が必要とされる背景には、下記の2つの要因があると考えられています。

- 国民負担の増大

- FITの認定を受けた再生可能エネルギー電力は、電力会社に売ることができます。電力会社は、これらの電力を買い取るための費用を国民の電気料金と一緒に徴収しています。FIT開始以降、再生可能エネルギー発電事業者が急増した結果、国民一人当たりの電気料金も上昇しています。

- 社会情勢への対応と電力供給の安定化

- 世界的なカーボンニュートラルへの移行と、エネルギー不足による電気料金の高騰を背景に、環境に優しく安定した電力供給システムの構築が求められています。

日本政府は、これらの2つの問題を解決するため、太陽光発電をはじめとした「FITに依存しない再生可能ネルギーの普及」を進めています。

グリーン社会の実現に向けた日本の政策

政府はカーボンニュートラルを目指した経済戦略の柱として、経済成長と環境の好循環に向けた大胆な環境投資(グリーン社会の実現)を発表しました。

政府の積極的なカーボンニュートラル政策に伴って、企業の環境問題への取り組みは、今後の経営存続にとって重要な課題として位置づけられています。

実際に、国の多額の資金が環境投資に向けられる見込みであり、現時点で主に以下のような取り組みが行われています。

- 革新的なイノベーションの推進

次世代太陽光発電、低コストの蓄電池、カーボンリサイクルなどのイノベーションに挑戦する企業に対し、2兆円の基金を創設し、最大10%の税額控除が適用されます。

(参照元:革新的環境イノベーション|経済産業省ホームページ)

- 脱炭素ライフスタイルへの転換

脱炭素社会づくりに貢献する製品への買換えやサービスの利用、ライフスタイルの選択を促進する企業への補助金事業です。

(参照元:脱炭素型ライフスタイルの施策について|環境省(PDF))

- サステナブルファイナンスの推進

3,000兆円にもおよぶ内外の環境投資資金を呼び込む計画です。金融市場の枠組みを整備し、脱炭素に向けた社債などの取引が活発に行われる「グリーン国際金融センター」の実現を日本で目指しています。

(参照元:サステナブルファイナンス有識者会議|金融庁ホームページ)

企業が非FIT太陽光発電を保有するメリット

企業が非FIT太陽光発電を保有した場合、どのようなメリットが得られるのか解説していきます。

資金調達やシェアの拡大

企業が非FIT太陽光発電を通じて再生可能エネルギーを調達し、自社のビジネスに活用することは、CO2排出量の削減に貢献します。

昨今、世界中の大手企業が脱炭素を推進している背景の1つは、CO2排出量が多い企業に対するダイベストメント(銀行や機関投資家が資金を一斉に引き上げる動き)の急速な拡大です。

その一方で、脱炭素への取り組みを積極的に行う企業は、投資家や金融機関からの期待が高まり、投資対象として注目されています。

そのため、企業にとって脱炭素化への取り組みを上手く組み込むことは、資金調達や市場シェアの拡大など、ビジネスに有利な影響をもたらすことが期待されています。

エネルギーコスト(電気代)削減

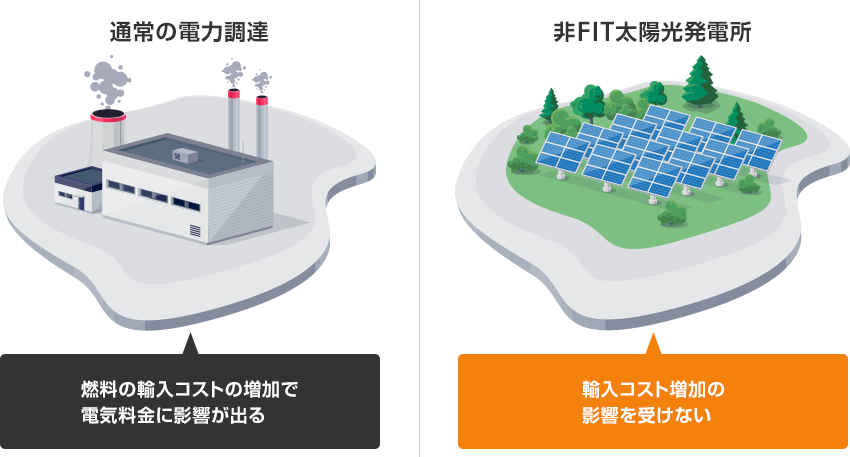

企業が自社で非FIT太陽光発電所を保有して、そこから電力調達を行うことで電力需要のひっ迫に伴う、電気代の変動リスクを軽減できます。

日本は火力発電に依存しており、石炭や石油などの輸入コスト増加は電気料金の上昇に繋がります。

ここ数年、コロナ禍やロシア・ウクライナ紛争の影響で、燃料の輸入コストが増加し、電力会社は電気料金の値上げを続けています。このような状況もあり、電力を大量に消費する企業を中心に、再生可能エネルギーの導入が進んでいます。

税負担増加やペナルティに対するリスクヘッジ

企業が非FIT太陽光発電により再生可能エネルギーを調達することで、炭素税などCO2排出にかかる規制や税負担のリスク軽減につながります。

日本はカーボンニュートラルを目指すにあたって、「炭素税」の導入検討に本格的に乗り出しています。

これまでも「地球温暖化対策のための税(温対税)」などが導入されましたが、今後は他国の課税水準に合わせて、日本も段階的に税率を引き上げると予測されます。

出典:主な炭素税導入国の税率推移|環境省:諸外国における炭素税等の導入状況(平成29年7月)より

小売電気事業者が非FIT太陽光発電を保有するメリット

小売電気事業者が、非FIT太陽光設置所を保有するメリットを簡潔に解説していきます。

排出枠取引制度の対策

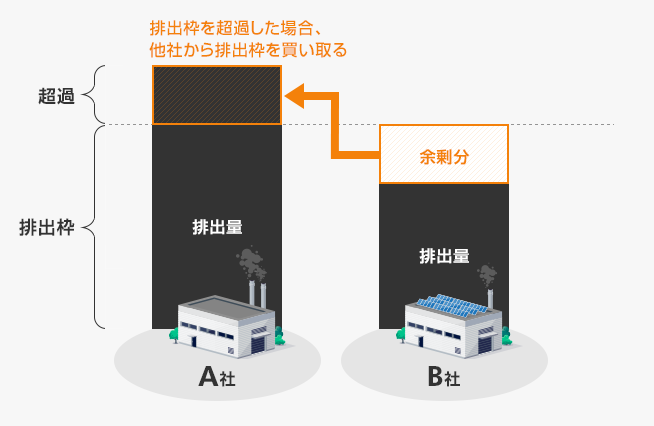

今後、電力事業者に対し「排出枠取引制度」が導入されます。

小売電気事業者が非FIT太陽光発電所を保有すると、CO2排出量を抑えながら電力供給が可能な排出枠取引制度における支出を抑えられます。

※排出枠取引制度:事業者に温室効果ガスの排出量の限度を設定し、超過した場合は他の企業から排出枠を買い取るか、罰金を払う制度。

容量市場への対策

「容量市場」とは、従来の電力卸市場のように「電力量(kWh)」ではなく、「将来の供給力(kW)」を取引する市場です。電力供給の安定化を目指して、2020年9月から入札が開始されました。

これにより、小売電気事業者は、一定の電源容量を発電事業者から購入する義務が生じました。

しかし、非FIT太陽光設置所を保有して自社の電源を確保すれば、電力を販売する立場も担えるため、容量市場への支出を減らせます。

高度化法(非化石電源工場義務)対策

高度化法は、再生可能エネルギー普及を後押しするための政策として、2009年に制定されました。これにより、小売電気事業者は「2030年までに非化石電源の比率を44%以上」にすることが求められています。

非化石電源の比率が低い小売電気事業者にとっては、高度化法対策としても重要度が高まるでしょう。

今すぐ商談可能な非FIT太陽光発電をご案内いたします。

非FIT太陽光発電の需要が急増する一方で、国内で非FIT太陽光発電を建設できる土地は限られているという課題もあります。

そのため、カーボンニュートラルを掲げる大手企業や電力会社を筆頭に、すでに非FIT太陽光発電所の争奪戦が激化しています。

株式会社ハウスプロデュースは、全国で非FIT太陽光発電所を複数保有しており、お客さまの再エネ調達目標に合わせて、より良い条件で非FIT太陽光発電をご提案いたします。

- 調達・開発・販売まで1社完結

- 非FIT太陽光発電所の建設に必要な土地の調達、発電所の開発、販売までワンストップで対応しております。

- 高品質な発電所

- 自社でも太陽光発電所を運営しており、そのノウハウを活かして発電効率や安全性に優れた発電所を開発いたします。

- お客さまの調達ペースに合わせたご提案

- 特定のエリアに絞った発電所の調達や、低圧・高圧からお客さまの目標に合わせた柔軟な調達のご提案が可能です。

物件のご紹介や各種ご相談は、下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。